张医生望着病房里刚刚送走的又一位中风老人,眼眶不禁湿润了。这位从医三十年的神经内科主任,最近一个月已经送走了第七位因中风去世的老年患者。令他最痛心的是,这些悲剧大多可以通过改变日常习惯来避免。

“很多老人直到送进医院,都不知道自己每天都在做的那些‘小事’,正在悄悄摧毁他们的血管。”张医生摇着头说。

最新数据显示,我国中风发病率正以每年8.7%的速度攀升,其中65岁以上老年人占新发病例的78%。

更令人忧心的是,中风已超过心脏病和癌症,成为我国居民首位致死病因。

这些日常习惯到底有多危险?

清晨立即起床的危险

人的血压在清晨会出现一个自然高峰,医学上称为“晨峰血压”。

对血管脆弱的老年人来说,立即起床会使血压在短时间内急剧波动。

北京医院心内科的研究显示,清晨中风发生率是其他时段的3-4倍。

当我们从卧位突然变为立位时,血液因重力作用向下半身转移,导致回心血量减少。

身体为了维持脑部供血,会通过收缩血管来提升血压。

这个调节过程对年轻健康的血管不是问题,但对已有动脉硬化的老年人来说,瞬间的血压波动可能直接导致脑部血管破裂。

用力排便的隐患

很多老年人受便秘困扰,如厕时不得不用力屏气。

这个动作会使腹压急剧升高,收缩压可在短时间内上升50-80毫米汞柱。

相当于给脑部血管来了一次“压力冲击”。

更危险的是,屏气动作会触发瓦氏效应,减少静脉回心血量。

当屏气结束瞬间,大量血液迅速回流至心脏,导致血压急剧上升。

对于已有微动脉瘤或血管薄弱点的人,这种血压波动足以引发脑出血。

研究表明,约12%的出血性中风发生在如厕过程中。

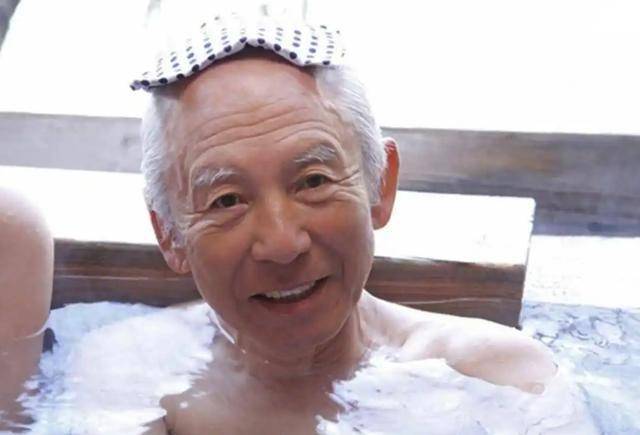

高热水长时间洗澡的危胁

冬季,很多老人喜欢用较热的水长时间洗澡。

高温会使全身皮肤血管扩张,大量血液流向体表,导致心脑血管供血相对不足。

与此同时,高温环境会使人体大量出汗,血液黏稠度增加。

当老人从温暖的浴室走到较冷的环境时,血管又会急速收缩。

这一扩一缩的过程对血管内皮造成反复拉扯,容易使动脉粥样硬化斑块破裂形成血栓。

日本温泉医学学会的研究指出,水温超过42℃时,中风风险随洗澡时间延长而增加。

坚持这些习惯,一年后身体可能出现这些变化

血管功能持续恶化

如果长期保持这些危险习惯,血管内皮将遭受持续性损伤。内皮损伤后,胆固醇等物质更容易沉积在血管壁,形成动脉粥样硬化斑块。

研究显示,有这些习惯的高血压患者,一年后颈动脉内膜中层厚度平均增加0.08毫米,是正常老化速度的3倍。

血压波动幅度加大

正常的血压波动是生命所必需,但过大的波动会直接损伤靶器官。

监测数据显示,有立即起床和用力排便习惯的老年人,24小时内收缩压波动幅度可达50-70毫米汞柱,远超30毫米汞柱的安全界限。

这种剧烈波动会显著增加中风风险。

认知功能加速衰退

反复的脑血管微损伤会累积成认知功能障碍。

一项为期三年的追踪研究发现,有上述多个危险习惯的老年人,简易精神状态检查量表得分年平均下降2.4分,是无这些习惯者的两倍。

大脑白质病变的范围也更广泛。

建议这样做,这几招帮助远离中风风险

醒来后床上做“三分钟准备”

醒来后不要立即起床,先在床上躺一分钟;然后慢慢坐起,在床沿坐一分钟;最后才站立起来,站一分钟再开始活动。

这个“三个一分钟”原则能让心血管系统有足够时间适应体位变化。

实践证明,坚持这个简单习惯的老年人,晨峰血压平均下降12-15毫米汞柱,清晨中风发生率降低约30%。

对于服用降压药的老人,这个习惯尤为重要,因为药物通常在设计上就会考虑控制晨峰血压。

培养良好排便习惯

每天固定时间尝试排便,即使没有便意也去厕所坐5分钟左右,培养肠道的条件反射。

增加膳食纤维摄入,每天保证25-30克膳食纤维,相当于约500克蔬菜和200克水果。

有便意时不要憋着,但也不要过度用力。

如果5分钟内未能排出,应起身活动片刻再尝试。

必要时在医生指导下使用温和的通便药物,避免排便时过度用力。

研究显示,通过改善排便习惯,老年人如厕相关中风事件可减少40%。

掌握科学洗澡方法

洗澡水温控制在38-40℃,略高于体温但不超过40℃。

洗澡时间限制在15分钟内,避免长时间泡澡。

先洗脸,再洗身体,最后洗头,这个顺序能让身体对水温有个逐步适应过程。

洗澡前喝一杯温水,避免脱水。

浴室内使用防滑垫,放置坐凳,减少站立时间。

冬季洗澡前先让浴室内温度升高,避免温差过大。

日本研究证实,采用科学洗澡方法后,老年人冬季洗澡相关心脑血管事件下降50%以上。

医学共识普遍认为,中风预防重于治疗。

对于有高血压、糖尿病等基础疾病的老年人,改变这些日常危险习惯,其获益甚至超过单纯药物治疗。

建议从生活习惯入手,建立全面的防中风生活方式。

健康,其实就在每天的小事中。

今天开始,不妨试试改变这些看似不起眼的习惯,它们可能是保护你远离中风的关键。

当然,每个人的身体状况不同,具体健康情况仍需前往当地正规医院面诊,接受专业评估和指导。

参考资料:

1.《中国脑卒中防治报告(2023)》

2.《中华高血压杂志》:晨峰血压与脑血管事件的相关性研究

3.《老年医学与保健》:老年人排便习惯对心脑血管系统的影响

4.《日本温泉医学学会刊》:沐浴温度与心脑血管风险的相关性研究

5.《中华神经科杂志》:血压变异性与认知功能障碍的关联分析

6.《中国生活方式医学》:中风预防中的非药物干预策略