近日,内蒙古通辽的李先生像往常一样早早起床准备务农。清晨的阳光洒满辽阔的田野,他环顾四周,正要开始一天的劳作时,忽然瞥见黑色塑料薄膜覆盖的土坡上有只毛茸茸的小动物一跃而起。

李先生使用黑色塑料薄膜,是为了阻挡阳光抑制杂草,同时保持土壤湿润,这在当地干旱的冬季对农作物生长十分关键。他担心小动物破坏薄膜,于是急忙走近查看。本以为是小猫或狐狸,没想到眼前的动物却让他愣住了。

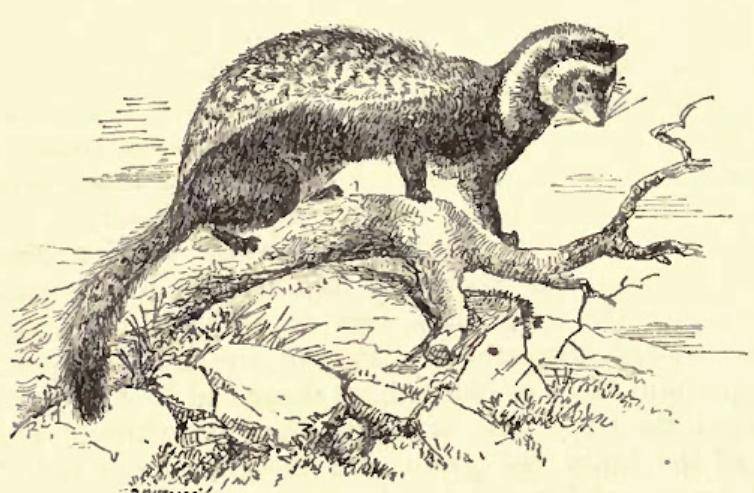

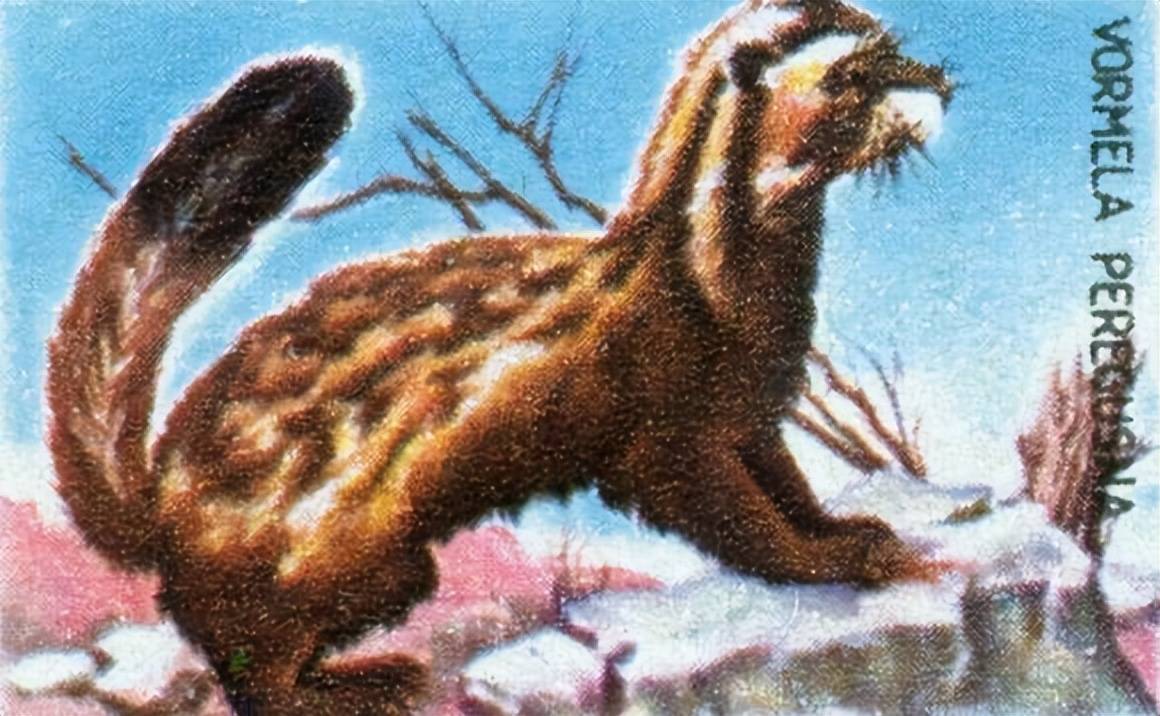

那小家伙全身毛色复杂:尾巴蓬松如鸡毛掸子,褐色底毛夹杂黑白毛;耳朵洁白椭圆,面部黑白分明,额头和眼周一道道黑纹宛如戴了眼罩;背部呈黄白相间,布满褐色和棕色斑点,腹部则是深褐色,一眼看上去竟与花豹颇为相似。

动物似乎感到受威胁,突然炸毛,拱起身子,张嘴却发不出声,还试探性地朝李先生扑了一下,扬起一阵尘土。李先生不敢贸然靠近,生怕被咬伤,只好小心退开。不久,这只动物便警惕地逃离。后来,李先生把视频发布到网上,希望大家能帮忙识别。

事实上,从外形特征便能确定,这就是虎鼬(Vormela peregusna)。它是鼬科动物,毛色分布极具辨识度,在国外被称为大理石纹鼬,在我国民间则有花地狗、臭狗子、马艾虎等叫法。

虎鼬在我国主要分布在内蒙古、宁夏、甘肃、陕西、新疆等地,同时也栖息于欧亚大陆的荒漠和半荒漠地区,偶尔出现在草原或低山丘陵,但在海拔2100米以上的高原很少见。它们多在黄昏和夜间活动,常直接占据地松鼠等动物挖好的洞穴,尤其喜欢深度在60厘米以上的洞。虽然它们也会爬树,但主要在地面活动。

食性方面,虎鼬堪称机会主义者,啮齿动物、鸟类、昆虫、爬行类、两栖类甚至水果都在它们的菜单上。尽管视力较差,但嗅觉极其灵敏,捕猎时动作干脆果断。它们会根据猎物体型采取不同的攻击方式,小型动物常被直接咬碎胸部或喉咙,大型猎物则会被咬住颈部,迅速切断脊柱。

除了繁殖季,虎鼬大多独居。雌性妊娠期长达243到327天,每胎可产4至8只幼崽,母鼬独自抚育,约两个月后才允许幼崽独立。幼崽三个月就能性成熟,雄性则需要一年。

目前,虎鼬已被列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》的易危物种,同时也是我国“三有保护动物”。它们面临的主要威胁是栖息地丧失和农药二次中毒,有些地区甚至因毛皮交易而遭到偷猎。

虎鼬虽然罕见,但却是自然生态链的重要一环。保护它们,就是保护我们共同的家园。愿每一位与自然不期而遇的人,都能怀有善意与敬畏。也祝福大家在生活中常有惊喜发现,更在平凡的日子里收获满满的幸福与安宁。