阿里云在 2025 年云栖大会上的一系列技术发布,释放出一个清晰信号:中国云计算厂商正在从技术追赶者向全球领先者转变。这场发布会不仅展示了技术实力的跨越式提升,更重要的是揭示了阿里云重塑全球云计算格局的战略企图。

技术突破背后的竞争逻辑

Qwen3-Max 在国际权威评测 Chatbot Arena 中位列全球第三,超越 GPT-5 和 Claude Opus 4,这一成绩的意义远超技术本身。它标志着中国大模型首次在国际顶级赛道中获得话语权,打破了美国科技巨头在高端 AI 模型领域的垄断格局。

企业应用场景中,这种技术突破直接改变了市场供给结构。高管们不再需要完全依赖海外模型提供商,本土化的高性能选择开始具备真正的竞争力。特别是在编程能力测试 SWE-Bench Verified 中获得 69.6 分,以及在数学推理测试中实现满分,证明了 Qwen3-Max 在关键业务场景中的实战价值。

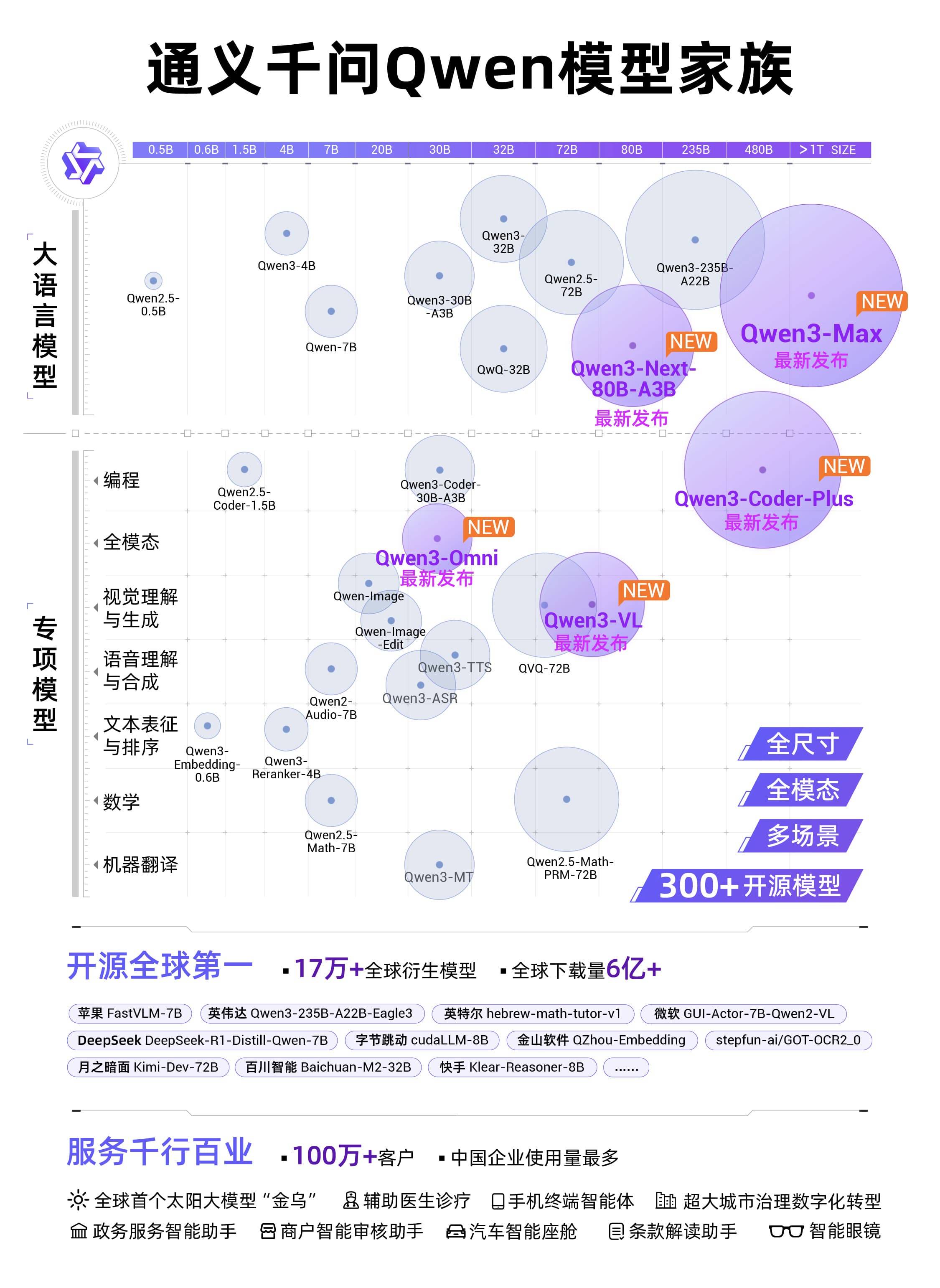

更值得关注的是,阿里云并未止步于单一模型的突破。通义大模型「七连发」涵盖了从基础语言模型到多模态、编程专用、语音识别等全系列产品线。这种全栈式的技术布局,反映出阿里云对 AI 市场需求的深度理解和系统性应对策略。

架构创新引发的成本革命

如果说 Qwen3-Max 的性能突破解决了「能不能」的问题,那么 Qwen3-Next 的架构创新则解决了「划不划算」的关键议题。这款采用 MoE 架构的模型,80B 参数仅需激活 3B 即可达到 235B 模型的性能水平,训练成本骤降超过 90%,长文本推理吞吐量提升 10 倍以上。

这一技术创新彻底改变了大模型应用的经济模型。过去,高性能大模型的部署和运营成本往往成为中小企业的准入门槛。Qwen3-Next 的效率突破意味着,更多企业能够以可承受的成本获得接近顶级模型的能力,这将显著扩大 AI 应用的市场边界。

在全球云服务市场竞争中,这种成本优势可能成为阿里云的差异化武器。价格敏感的新兴市场,以及对成本控制要求严格的传统行业,都有望成为阿里云技术优势转化为市场份额的突破口。

生态建设的商业化闭环

技术实力的提升只是阿里云转型的第一步,更关键的是如何将技术优势转化为商业成功。阿里云百炼平台的数据变化提供了积极信号:模型日均调用量增长 15 倍,20 万开发者开发了 80 万个 Agent 应用。这些数字背后反映的是生态繁荣度和商业化潜力。

新发布的 ModelStudio-ADK 开发框架解决了 Agent 应用开发的技术门槛问题,而与支付宝合作推出的 Pay Server 则解决了商业变现的基础设施问题。作为业界首个企业级 Agent 专业商业化支付通道,Pay Server 的推出具有重要的战略意义----它不仅降低了开发者的变现成本,更重要的是将阿里巴巴的商业基础设施优势延伸到了 AI 应用领域。

这种从技术平台到商业基础设施的全链条服务能力,正是阿里云相对于纯技术厂商的独特优势。企业客户不仅能够获得先进的 AI 技术,还能享受到完整的商业化支持服务,这种一站式解决方案的价值在企业数字化转型中愈发凸显。

基础设施投入的战略考量

阿里云宣布未来 3 年投入 3800 亿元用于云和 AI 基础设施建设,这一投资规模超过过去十年总和。巨额投入背后反映了管理层对 AI 时代云计算竞争格局的深刻判断。

吴泳铭提出「全世界可能只会有 5-6 个超级云计算平台」的预测,实质上是在为阿里云争夺全球 AI 基础设施制高点提供理论支撑。在他的逻辑中,AI 时代的云计算竞争将更加集中化,只有具备超大规模基础设施和全栈技术能力的厂商才能在竞争中胜出。

技术指标的升级同样令人瞩目:AI 算力增长超 5 倍,磐久 128 超节点服务器单柜支持 128 个 AI 芯片密度刷新业界纪录,HPN 8.0 网络支持单集群 10 万卡 GPU 互联。这些数字的背后是阿里云在硬件创新、系统优化、网络架构等多个层面的全方位升级。

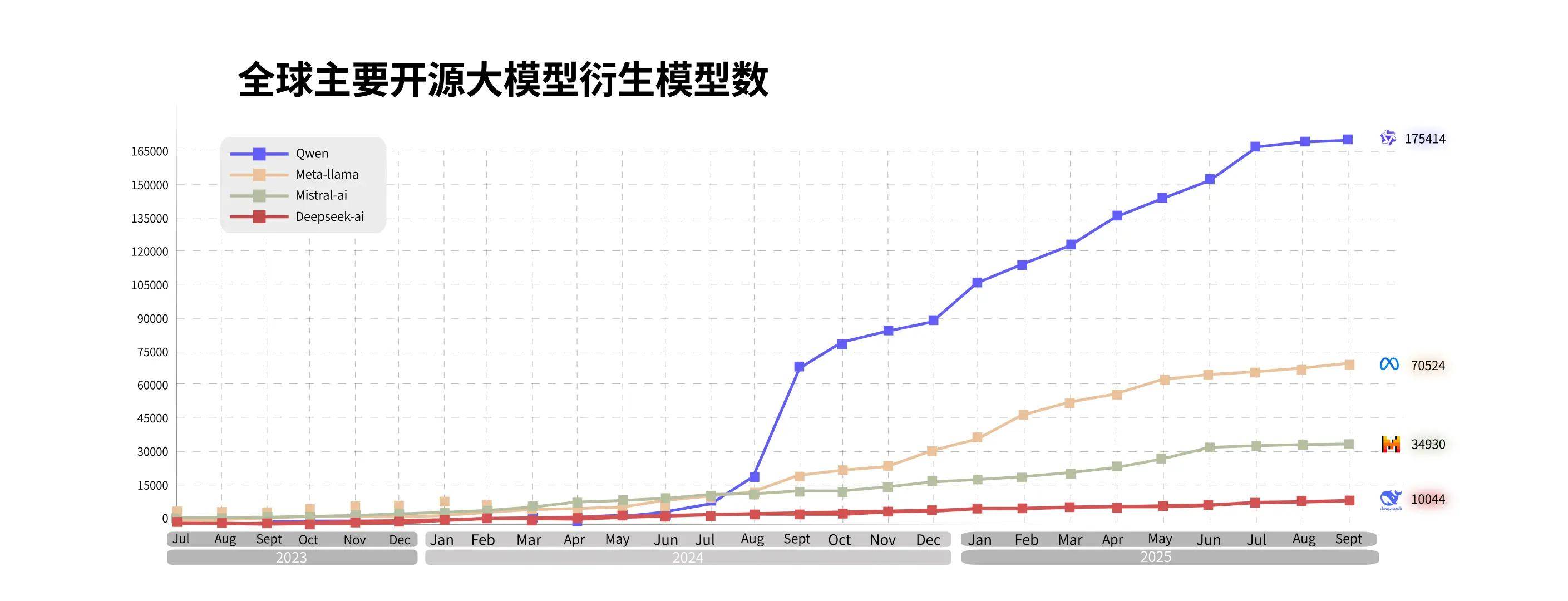

开源策略的市场价值

通义千问开源 300 余个模型,全球下载量突破 6 亿次,衍生模型 17 万个,这一开源策略在国内市场取得了显著成效。沙利文报告显示,阿里通义在中国企业级大模型调用市场占比第一,超过 100 万家客户接入。

开源策略的商业逻辑在于通过技术普及建立生态优势,进而在商业化服务中获得领先地位。这种做法借鉴了互联网时代的成功经验----先通过免费或低成本的方式获得用户规模,再通过增值服务实现商业变现。

企业决策者面临的选择更加多元化。他们可以先通过开源模型验证技术可行性和业务价值,再根据实际需要选择相应的商业化服务,这种递进式的技术采用路径降低了企业的试错成本和决策风险。

技术突破与现实考量

阿里云此次技术发布的意义毋庸置疑——Qwen3-Max 在国际评测中的表现证明了中国大模型已具备与全球顶级产品竞争的技术实力。这种突破为企业客户提供了更多选择,也为阿里云在高端市场的竞争创造了可能性。

不过,技术实力的提升只是市场竞争的起点。Qwen3-Next 在成本控制上的创新虽然令人瞩目,但 90% 的成本降幅能否真正转化为企业客户的大规模采用,很大程度上取决于模型在实际业务场景中的表现稳定性。3800 亿元的巨额投入体现了决心,但也需要在激烈的市场竞争中证明其投资回报的合理性。

百炼平台模型调用量 15 倍的增长显示出积极势头,但这种增长能否持续并转化为可观收入,还需要时间验证。而国际市场的拓展不仅面临技术和成本挑战,地缘政治因素、监管环境等都可能成为制约因素。

阿里云正处在关键节点上。技术突破提供了重新定义市场地位的机会,但能否将技术优势转化为可持续的商业价值,仍需要在市场竞争中进一步验证。这场竞争的结果,将不仅决定阿里云的未来走向,也将影响全球云计算市场的格局演变。