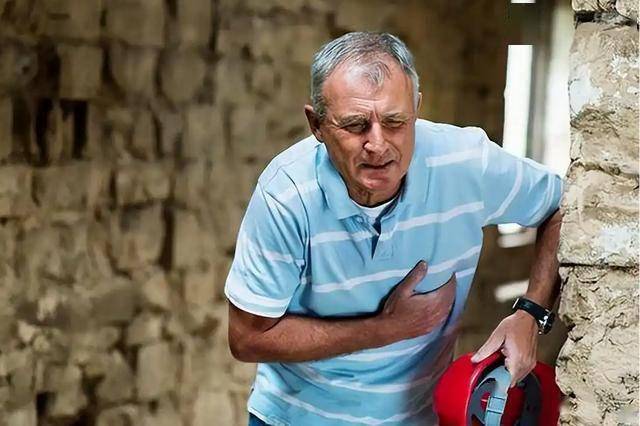

“我平时身体挺好的,怎么会突然心梗呢?”这是一个中年男子在送医途中留下的疑问,没多久就传来了噩耗。

心梗的发生往往让人觉得突然,但它背后的推手早已在日常饮食中埋下了伏笔。最常见的就是炒菜时看似平常的调料,这些味道背后暗藏的健康风险被很多人忽略。

盐是餐桌上不可或缺的调味品,几乎每一道菜都离不开它,可过量的钠摄入会让血压持续升高,血管壁承受更大的压力。

长期高盐饮食会损伤血管内皮,使其失去正常的扩张功能,逐渐形成硬化和狭窄。血管弹性下降,血流受阻,斑块沉积的速度也会加快。

有人认为不咸就没胃口,习惯了重口味,却不知每多放一勺盐,血管就承受了额外的负担。

高盐饮食与高血压之间的关系反复被证实,而高血压本身就是心梗的高危因素,如果不改变这种饮食习惯,血管的损伤就是迟早的问题。

糖的危害常常被低估。白糖、冰糖被大量用于烹饪、饮品和甜点中,不少人每天无意间摄入过量。

糖分在体内快速吸收,使血糖短时间内急剧升高,胰岛素分泌也被迫增加,长期下来导致胰岛素抵抗和代谢紊乱,过量糖分会转化为脂肪,沉积在血管壁,引发动脉硬化。

它不仅与肥胖相关,还直接增加血脂异常的风险。很多人只关注甜食中的糖,却忽视了家常菜里加的糖分,甚至以为“冰糖炖”更健康,这种观念严重误导了人们。

长期高糖饮食让血管变得脆弱,血液里的脂质含量升高,形成血栓的几率自然增加。

酱油、蚝油、各种酱料在厨房里常被当作增香提味的法宝。问题是,这些复合调味料往往同时含有高盐和高糖。看似只是几勺,却在不知不觉间把钠和糖的摄入推高到危险水平。

尤其是一些工业化酱料,除了盐和糖,还含有各种添加剂,让身体承担更重的代谢负担。很多人以为用酱油代替盐就能更健康,其实不过是换了一种形式继续过量。

长期大量食用这种调料,会叠加盐和糖的双重危害,让血管同时面对高血压和高血糖的冲击。血管长期处于紧张和损伤状态,动脉粥样硬化的风险倍增。

看似普通的一盘红烧肉,调料放得重,就足够让血管一次次受伤。

动物油脂是另一类容易被忽略的危险源。猪油、鸡油等在一些家庭里仍然常用,被认为香味浓郁、传统地道。

动物油脂含有大量的饱和脂肪酸,这类物质会提高低密度脂蛋白胆固醇水平,也就是人们熟知的“坏胆固醇”,坏胆固醇在血管壁沉积,逐渐形成斑块,堵塞血管。

当斑块破裂时,血小板聚集形成血栓,就可能导致心梗或脑梗。即便在年轻人群中,长期摄入高量动物油脂,也能明显增加心血管事件的发生率。

有人觉得偶尔吃点问题不大,但在长期积累下,它就是血管堵塞的助推器。

从表面上看,这几类调料无非是让食物更好吃,但当它们反复进入身体时,就在一点点改变血管的结构,血管不像皮肤那样能直观看到伤口,它的损伤往往是无声的。

当盐让血压升高,糖让血脂异常,酱料提供双重打击,动物油脂增加胆固醇,血管逐渐硬化变窄,最终在某一天用心梗的方式表现出来。

一个常见的误解是,只要锻炼身体,就能抵消饮食里的问题。很多人把跑步、游泳、健身当成护心法宝,却依旧在餐桌上放纵调料。

数据显示,单纯依靠运动不能完全弥补高盐高糖高脂饮食造成的损害。运动确实能改善血管弹性,但过量的钠、糖和饱和脂肪酸仍会不断加剧血管内皮损伤。

真正有效的方式,是饮食和运动的双重管理。

另一个被忽略的问题是,很多人觉得只要不是天天吃油腻大餐,就没什么风险。实际上,血管的损伤不是靠“一顿”决定,而是靠长期累积。

哪怕每天只是多放半勺盐,多加一点糖,用几次动物油,十年二十年下来,血管就可能完全不一样。

心梗猝死的案例,往往发生在自认生活规律的人身上,正是这种“习惯中的小错误”慢慢累积成了大问题。

调料的问题不仅仅在数量,还在使用习惯。比如炒菜先放糖上色,炖肉加大量酱料提味,煲汤放猪油增香,这些习惯让调料使用量远超所需。

很多人以为只要少吃主食、控制油炸食品,就算健康,却忽略了日常调料才是隐形的“热量和钠源”。食物本身可能没问题,是调料决定了它的健康属性。

青菜本该是健康的,但加上大量酱油和蚝油,就完全变了样。

饮食对心血管的影响,不仅仅体现在心梗风险,还影响全身代谢。

高盐饮食会增加肾脏负担,引发肾功能下降;高糖饮食与糖尿病直接相关;动物油脂不仅增加血脂,还会让体重上升;复合调料叠加风险,牵连多个系统。

心梗只是其中最突出的表现,背后其实是全身的系统性损伤。

有人会问,那是不是完全不能吃这些调料?答案是否定的。

人体需要钠来维持水盐平衡,也需要适量的糖分作为能量来源,脂肪在代谢中也扮演重要角色。问题在于量的把控。科学饮食强调的是控制在合理范围,而不是完全禁绝。

以上内容仅供参考,若身体不适,请及时咨询专业医生

关于调料您有什么看法?欢迎评论区一起讨论!

参考资料

急性心梗与脑梗临床治疗研究综述,张洁英,中西医结合心血管病电子杂志,2019-07-24