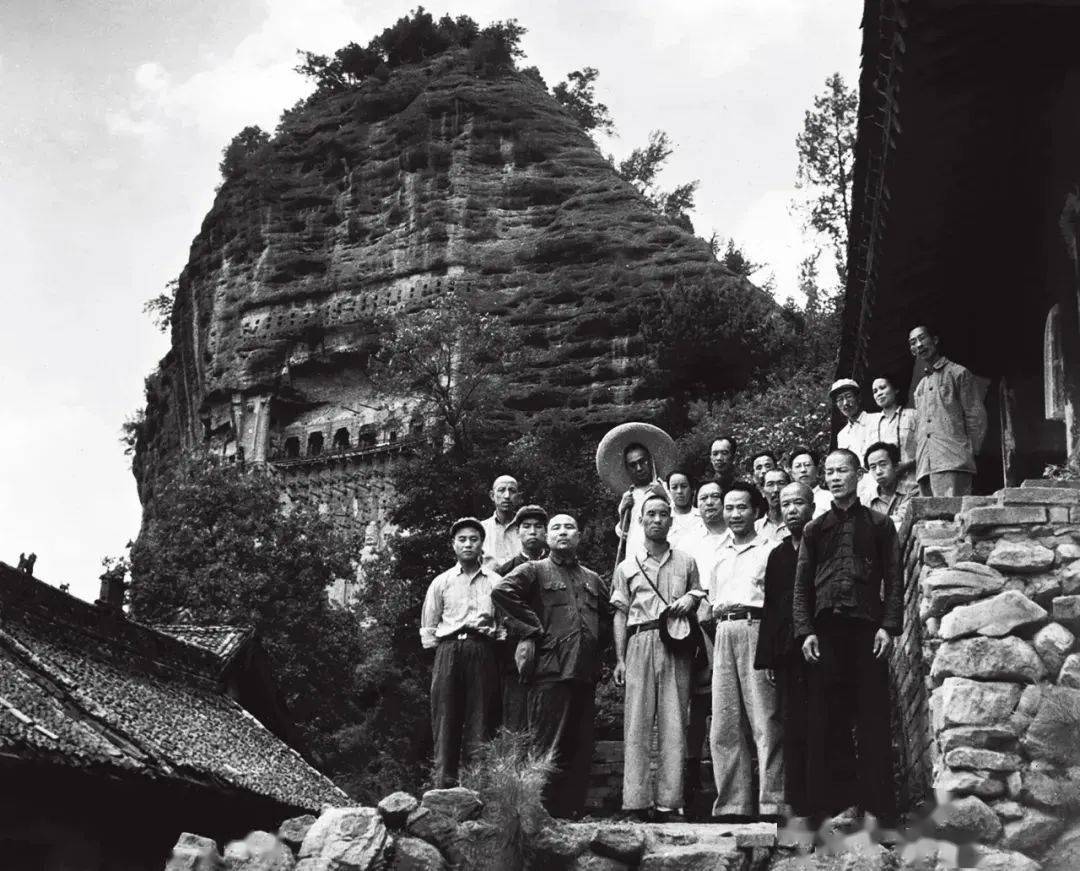

1953年8月1日的麦积山,细雨初霁。中央人民政府文化部勘察团的脚步在麦积山石窟栈道上吱呀作响,西崖第127窟的黑暗被手电筒划破。

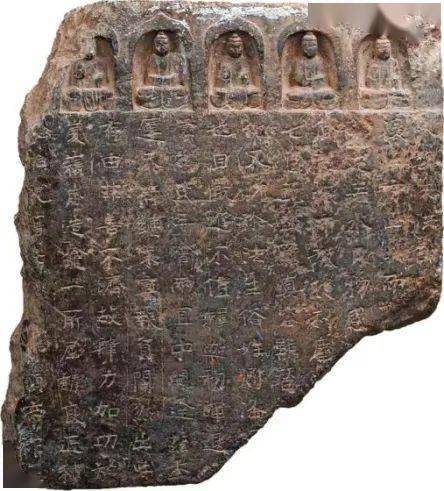

角落里,一块蒙尘的残碑吸引了学者冯国瑞的目光。碑文中,首行 “大魏”二字清晰可辨, “沙弥法生俗姓刘,洛阳人”的记载尤为醒目,述其造龛祈愿“帝祚永隆”之事。

法生,俗姓刘,原籍洛阳……几个关键要素的重叠,一种熟悉感涌上心头——龙门石窟古阳洞那方著名的景明四年造像记倏然浮现:“比丘法生为孝文皇帝并北海王母子造像”……

冯国瑞推断: 麦积山残碑所记的沙弥法生,可能 正是曾在洛阳为孝文皇帝和北海王母子造像的 比丘法生!

▲麦积山石窟北魏法生造像碑,为麦积山现存最早碑碣。(图片来源:臧全红 项一峰《不可错过的麦积山》江苏凤凰美术出版社)

一个因政治动荡而颠沛流离的僧侣命运就此揭开:这位来自北魏都城洛阳的僧人,在北海王元详倒台后,西迁至甘肃秦州(今天水)麦积山开窟造像,为皇帝祈福。

这不仅是他个人命运的转折,更揭示了一条佛教石窟艺术中国化进程的“折返”路径——在龙门臻于成熟后,佛教石窟艺术并未止步于中原腹心,而是逆流回传,完成了 佛教艺术中国化浪潮中一次重要的反哺。

▲1953年,文化部麦积山石窟艺术勘察团留影。(图片来源:麦积山石窟艺术研究所)

(一)凿声缘起

时空的坐标回溯到公元4世纪末叶, 后秦君主姚兴正静坐于长安逍遥园内,凝神谛听西域高僧 鸠摩罗什宣说妙法。

彼时,正值魏晋十六国风云激荡、胡汉交融之际,关陇大地佛法弘传,诸政权竞相礼佛崇僧。

姚兴,这位雄踞关中的后秦第二代君主,虽以羌族铁骑立国,却对精微深奥的佛法心驰神往,不惜倾国力迎请鸠摩罗什入长安,集八百余僧才襄助译经。与此同时,一个想法悄然出现在他的脑海: 何不效法前人,于山崖间开窟造像?

▲鸠摩罗什逍遥园内讲法。(图片来源:《河西走廊》纪录片)

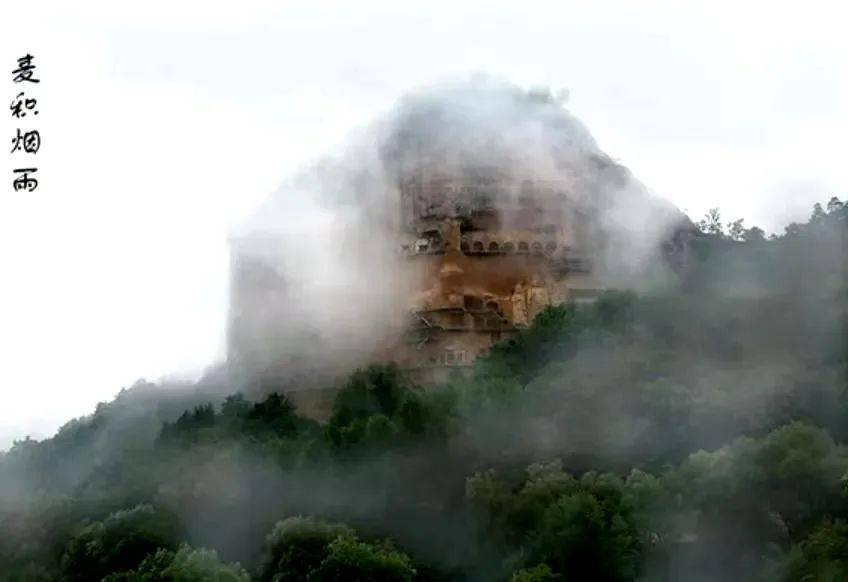

最终,姚兴将目光锁定在了陇山渭水环抱的 秦州。此地兼具自然之利与人文之胜:孤峰突起于林海,赤色砂岩崖壁垂直陡峭,为大规模开龛提供了理想的天然画壁,尤以梦幻缥缈的“麦积烟雨”冠绝秦州八景,恍若世外灵境,天然契合禅修弘法的超脱之境。

另外,这片被誉为“陇上江南”的丝路重镇不仅承载着厚重的人文底色,更是后秦根基之地(前秦苻氏、后秦姚氏皆发迹于陇右,视秦州为根基之地)。

种种因素叠加,这座 集自然奇观、地理枢要、王气佛缘于一身的赤壁丹崖,便成了承载佛法宏愿的天选之地,在斧凿声中,叩响了千年佛国的晨钟。

南宋地理类著作《方舆胜览》记载:“ 麦积山,后秦姚兴凿山而修,千崖万像,转崖为阁,乃秦州胜景。”

▲麦积烟雨。(图片来源:麦积山石窟)

(二)麦积山何以被誉为“东方雕塑陈列馆”?

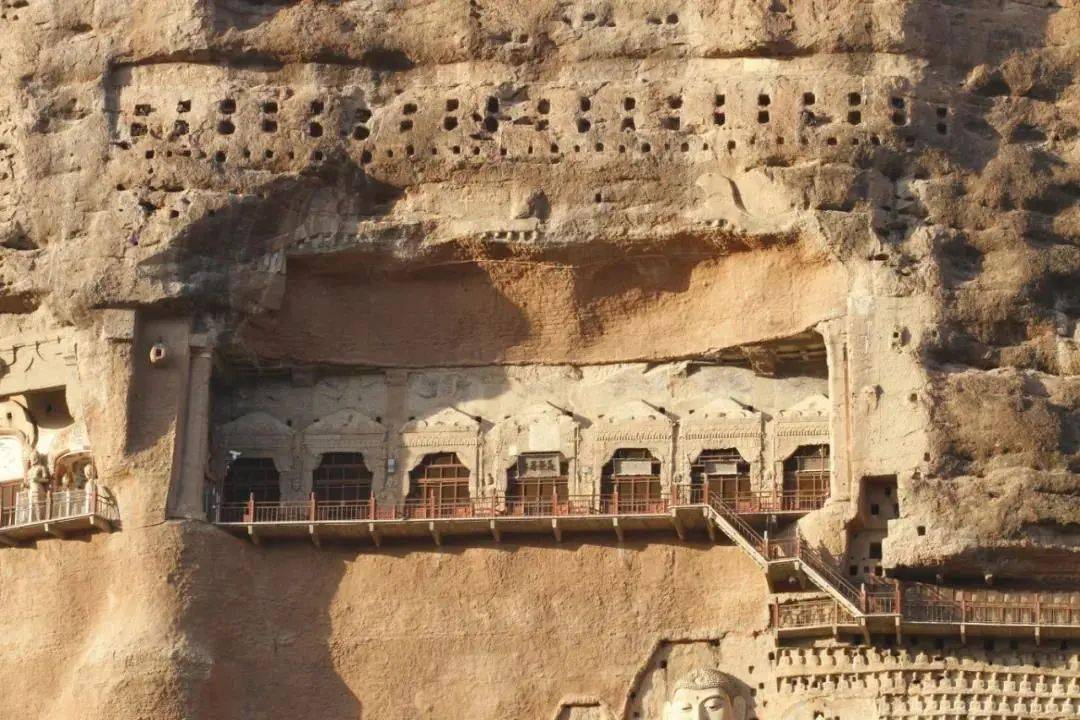

在建筑特色上,麦积山石窟集中体现为 “绝壁佛阁”与 “凌空栈道”的 完美融合:

在宽约200米、高20-80米的丹霞峭壁上,221座洞窟依山势开凿,形制涵盖人字披顶、盝顶、四角攒尖佛帐龛等汉式殿堂结构,尤以仿木崖阁建筑群(现存9座)彰显中国佛殿建筑精髓。

这些洞窟通过14层纵横交错的悬空栈道相连,最高处距地面逾80米,形成“十二龛架”的险绝奇观。远望之, 大小窟龛星罗棋布,崖阁巍然耸立,栈道如游龙盘绕,共同构筑了 一座集宗教圣境、工程奇迹与山水美学于一体的“空中雕塑博物馆”。

▲麦积山石窟局部景象(无人机照片)。(图片来源:新华社记者 郎兵兵 摄)

▲散花楼又名“上七佛阁”,开凿于北周时期,是麦积山石窟最为宏伟壮观的一个洞窟。为时任秦州大都督李允信(或作“李充信”)为其亡父祈福所建。(图片来源:中国大运河博物馆微信公众号)

雕塑方面,由于麦积山石窟所处的丹霞地貌不宜石雕的地理特性,催生了以 敷彩泥塑(占造像90%)与石胎泥塑为核心的塑造体系,使普通信众得以低成本参与佛事。

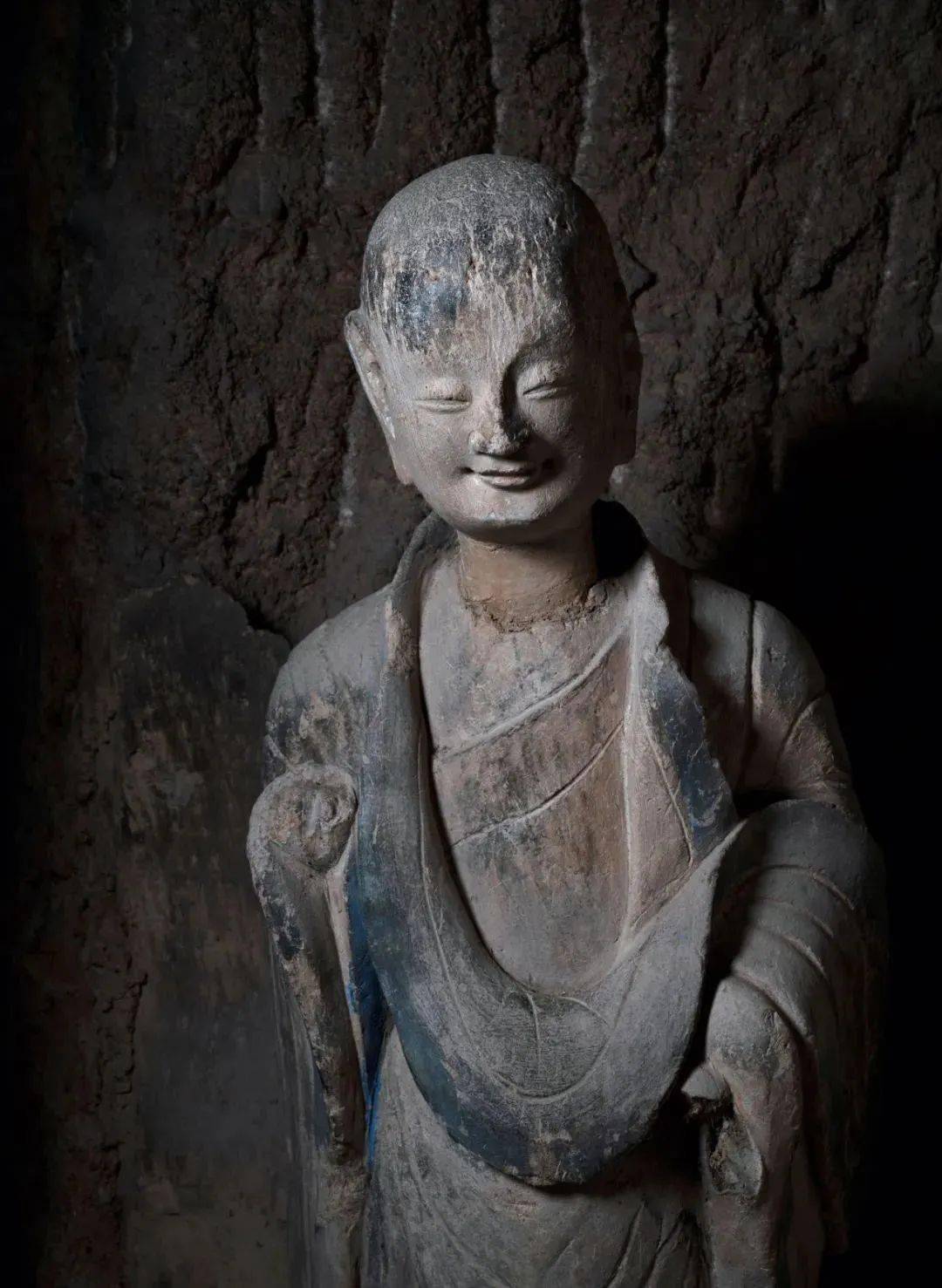

另因洞窟高悬僻远,历代顶级工匠的原作得以免遭篡改,如北朝塑像衣纹流畅如吴带当风,肌肤质感恍若生人。这种跨越十朝的风格连续性与技法完整性,使麦积山迥异于龙门石刻、敦煌壁画,被雕塑家刘开渠誉为 “东方雕塑陈列馆”,成为研究佛教艺术中国化不可替代的断代标尺。

▲左:麦积山石窟第121窟“窃窃私语”。右:麦积山石窟第44窟“东方美人像”。(图片来源:麦积山石窟艺术研究所)

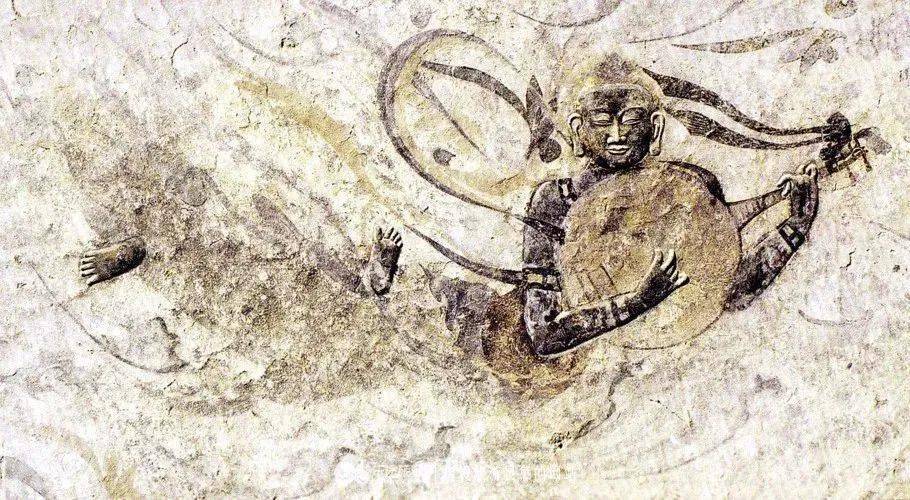

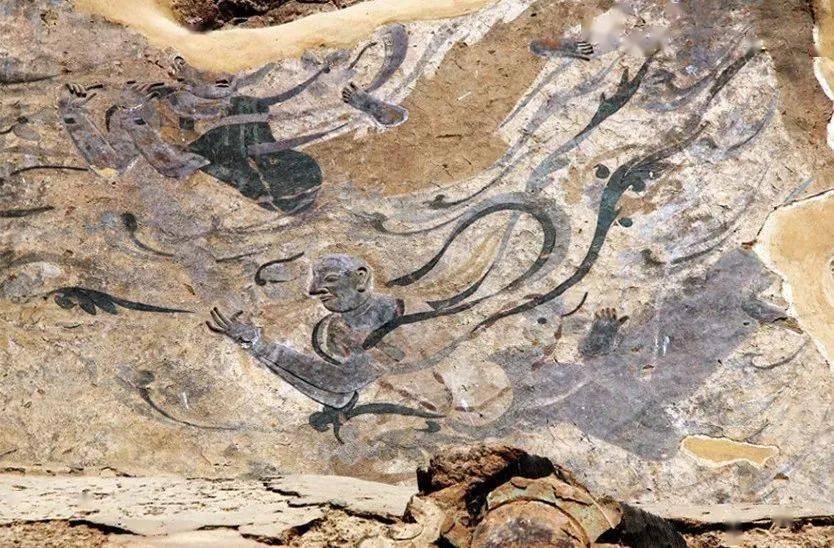

壁画方面,麦积山石窟壁画虽因陇地阴湿多雨、泥皮剥落严重,仅存千余平方米残迹,却以其划时代的艺术价值成为北朝绘画的典范遗存:现存遗珍涵盖后秦至清1600余年的说法图、本生故事、经变画、千佛图及礼佛场景,比如127、135、26、27窟的大幅经变画和本生故事画。

壁画构图恢弘,人物精微传神,技法熔铸中西。这些残迹不仅艺术成就高于同期石窟,更以题材创新与技法演进,为研究佛教美术史、多民族文化交流提供了不可替代的实证链。

▲北魏第127窟《西方净土变》。(图片来源:麦积山石窟)

▲薄肉塑飞天壁画,代表了中国绘塑融合艺术的巅峰:独创的“半塑半绘”技法,使飞天恍若脱壁而出,在平面上营造强烈三维效果。(图片来源:甘肃省文物局)

区别于其他石窟的阶段性开凿,这里的221座洞窟、10632身造像、近千平方米壁画, 以崖壁为纸、泥塑为笔,完整保存了 自十六国至明清无断裂的艺术层积,跨越1600余年、历经11个朝代,书写下中华文明兼容并蓄、生生不息的基因密码。

▲东崖大佛。(图片来源:麦积山石窟)

(三)“东方微笑”背后的营造密码

纵观名窟营建史,无论大一统王朝的有序开凿,抑或政权割据分裂时期的断续修缮,其核心动因皆植根于“构建天下大同”的文明诉求,“以佛治心”的统治策略。但从结果来看, 中华石窟艺术所呈现出的历史底蕴和深远影响,远远超出了世人的想象。

如果说麦积山石窟的时间跨度、建筑特色,是 中华文明创新性、连续性的体现;“构建天下大同”的诉求则凸显了 中华文明统一性之追求。

而从建筑类型本身来看,麦积山石窟又生动诠释了 中华文明的包容性。

石窟艺术本身就是中外文化交融的见证,麦积山石窟更将这种包容与交融推向极致——其根系深植长安佛教艺术母体,随僧侣迁徙与政权更迭,持续熔铸河西走廊的窟型、平城-洛阳的皇家范式、南朝的美学精髓。至西魏,竟能同窟并存两种风格(北魏遗风与洛阳新潮);北周更吸纳邺城之韵、巴蜀之气,终使佛像浸润陇右民间趣味。隋唐完成中国化淬炼,宋元明清转向世俗工艺,十一朝层积令麦积山丹崖化作五方艺术的共生体——国内独此一处, 集河西、长安、云冈、洛阳、成都艺术源流于一崖。

▲第133窟第9龛的小沙弥含笑垂眸,静观红尘流转,以泥塑之身娓娓道来一部关于文明起源、丝路交融与信仰传承的史诗。(图片来源:麦积山石窟)

而麦积山石窟闻名遐迩的 “东方微笑”,则是 中华文明和平性的生动体现:不同于云冈、龙门的皇家威仪,这里的造像由地方官吏、僧团、各族平民共同营建。当动荡的南北朝烽火连天, 佛陀唇畔那抹静谧微笑,恰是民众对乱世和平的终极祈愿。这种“以慈化悲”的世俗美学,使宗教融入市井烟火,将佛教教义转化为现世人文关怀,消解了宗教神性与人间疾苦的隔阂,与“秦地林泉之冠”的山水共生,成就天人合一的麦积奇观。

千年流转间, 麦积山石窟成为了阐释中华文明五大突出特性具体而完整的物质载体——其崖阁间凝固的,不仅是佛陀的“陇右微笑”,佛国的恢宏史诗,更是 文明在裂变中赓续、在包容中创新的东方智慧。