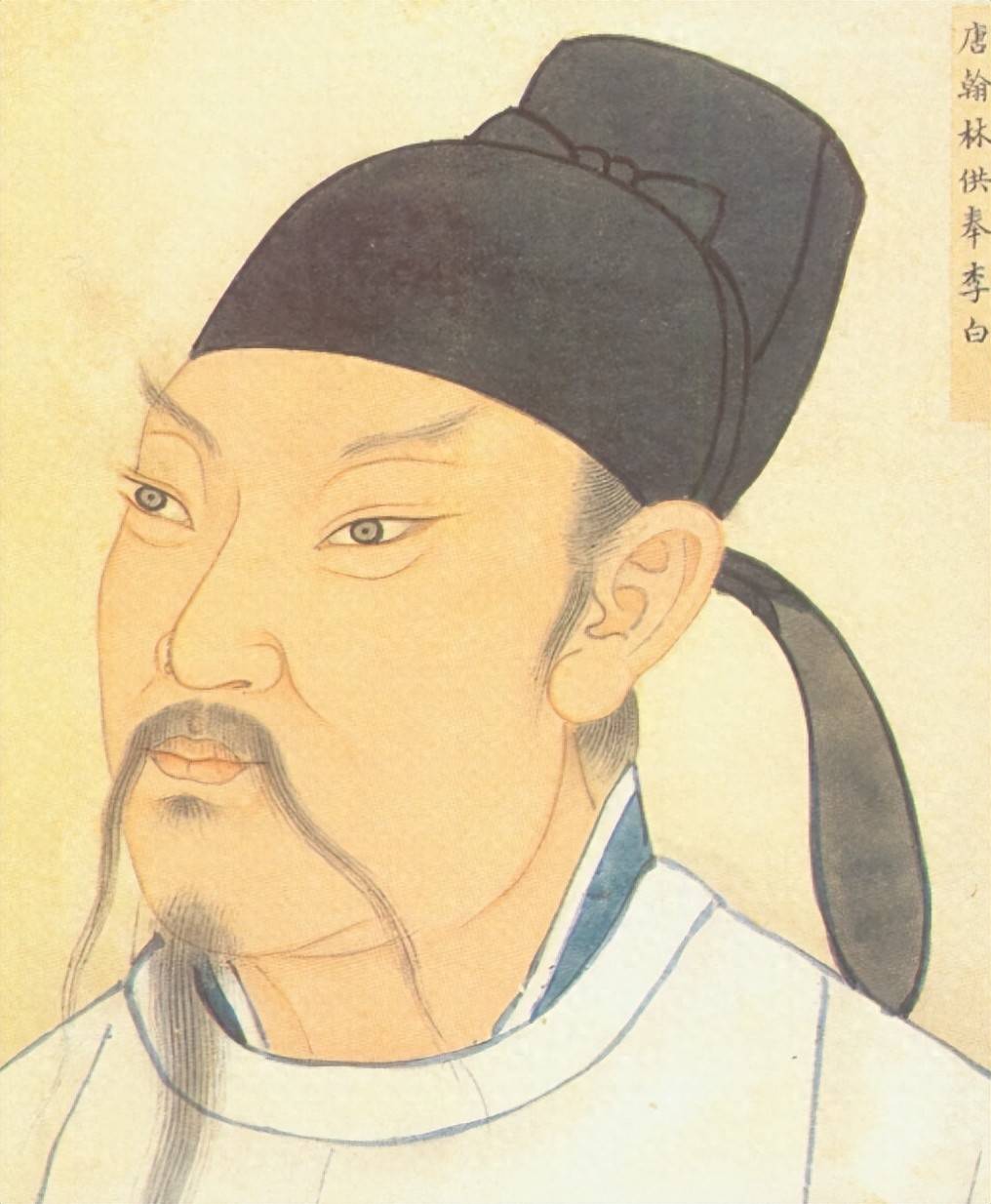

中国历史长河中,诗仙李白以豪放不羁的性格与传世诗篇,赢得后人景仰。

但谁能想到,这位在后人眼中才华横溢、不屈权贵的诗人,竟为了吹捧杨贵妃,留下了一首28字的肉麻情诗。

这首诗在千百年后成为名篇,开篇两句更是几乎人人都会背。

李白这首诗的内容究竟是什么?这次作诗又会如何改变他的命运?

“诗仙”低头

李白出生在四川的一个商人家庭,这个身份虽然并不低微,但在唐代却给他的前程蒙上了一层厚厚的阴影。

唐朝的科举制度是文人登上仕途的敲门砖,但商人子弟却被排除在外,无论他们多么聪慧过人,才华横溢,依旧无法通过科举获取仕途资格。

这样的限制,像一道无形的墙,将天才与权力的中心隔开,让李白只能望着那道门槛,感叹命运的不公。

但李白从来不是一个甘于平庸的人,他的心中涌动着对壮丽山河的热爱,对人世风云的关切,还有对建功立业的渴望。

他不愿就此被命运束缚,决定另辟蹊径,用自己的才华直接打动皇帝。

这样的选择在那个时代并非没有先例,献赋谋仕的路虽艰险,却也让有志之士找到了一线希望。

李白以诗歌为武器,用笔墨书写山川壮美,讴歌唐王朝的盛世。

那些辞藻华丽、气势磅礴的作品迅速在文人圈中掀起风潮,他也因此成为一颗耀眼的新星。

但光有名气还不足以让他靠近权力的中心,要想真正进入朝堂,他必须靠近皇帝,成为他直接倚重的人。

这样的机缘终于到来,当唐玄宗听闻李白的才名后,决定召见这位传说中的“诗中天才”。

李白应召入宫,面见玄宗时,一首《明堂赋》让这位帝王龙颜大悦,玄宗当场任命他为“翰林待诏”。

从此,李白成为皇帝近身的文人,虽未有实权,却也一脚踏入了仕途的大门。

但李白很快意识到,这一头衔并非他理想中的高官厚禄,而更像是一种帝王的娱乐安排。

所谓“翰林待诏”,就是在皇帝和嫔妃的诗兴大发时,为他们写诗助兴的文人,他的职责,是用辞藻和才情取悦帝王,而非参与国家大事。

这种处境让李白内心挣扎,那个立志“济苍生,治天下”的理想,与眼前被迫“吟诗逗乐”的现实形成了巨大的反差。

现实的残酷并未削弱他的才情,反而让他的诗作更添一份复杂的人生况味,他不得不在自我价值与外部规则间找到一个微妙的平衡。

在这场与命运的角力中,他选择低头,但从未放下对诗歌与人生的热爱。

醉酒入宫

唐朝天宝年间,长安城中正值春暖花开的时节,御花园内百花齐放,尤其是那片国色天香的牡丹,更是开得如云似霞,浓香四溢。

一场花宴由此拉开帷幕,皇帝唐玄宗携爱妃杨玉环漫步其中,乐师们在一旁奏乐助兴,整个皇宫沉浸在奢华与和谐的氛围中。

当时,玄宗兴致勃勃地品酒赏花,忽而念头一转,他对身边的乐师们说道:

“美景当前,怎能不赋新词?”

但那些久居宫中的文人墨客对御前即兴作诗显然有些力不从心,眼看着这氛围逐渐冷场,玄宗眉头微皱,传令召唤翰林待诏李白前来为花宴添彩。

此时的李白,正在友人宴席上开怀畅饮,毫无戒备,皇命传到,他尚未完全清醒,但又怎敢怠慢,只得踉踉跄跄地随侍卫入宫。

眼前牡丹如海,花香扑鼻,酒意朦胧间,他瞥见了杨贵妃一身盛装,肌肤胜雪,娇艳如花,恍若误入仙境。

玄宗瞧见李白醉醺醺的模样,面露不悦,但还未开口,李白已稍作整理,单膝跪地,举杯向皇帝致意。

他深吸一口气,将酒后的灵感化作诗句,开口吟道:“云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。”

仅仅两句,便将现场所有人震住,玄宗听后满脸笑意,拍案称绝:“妙哉!妙哉!”

杨玉环听得脸颊绯红,微微低头,掩饰不住的娇羞更添几分动人。

但李白并未停下,他继续挥洒醉意,用诗句将眼前的美景与杨贵妃的绝世风华完美融合。

他的声音在花丛中回荡透:“若非群玉山头见,会向瑶台月下逢。”

短短28字,将杨玉环比作天上仙子,把她的容颜赞美得无与伦比,这不仅是一场即兴的艺术盛宴,更是一场完美的政治献礼。

在场所有人都被这首诗深深折服,连玄宗也情不自禁地为李白斟酒,与他对饮。

杨贵妃虽未多言,却也难掩心中的欢喜之情,酒宴上的气氛达到了高潮,甚至乐师们都忍不住鼓掌称赞。

这首诗不仅当场赢得了皇帝和贵妃的赞扬,还成为了千古名篇,开头那两句更是几乎人人都会背。

但李白虽然因这场诗赋而博得圣宠,却并未察觉到他周围的眼神中已透出复杂的情绪。

他的才华耀眼,足以让人仰望,却也难免引来妒忌,尤其是权臣高力士,见李白在皇帝与杨贵妃面前如此受宠,心中暗自盘算,如何让这位狂傲不羁的诗人跌落云端。

这场醉酒赋诗不仅为李白的诗歌生涯添上了浓墨重彩的一笔,也让他的仕途开始出现转折。

仕途高开低走

李白入宫后,以其绝世才华博得了玄宗的赞赏,甚至一度被宠信有加,天宝盛世的宫廷宴饮,少不了他以妙笔赋诗助兴的身影。

每当玄宗与杨贵妃游园、赏乐或观舞时,他总能以寥寥数语,将眼前的景致与美人烘托得如诗如画。

凭借这份出众的才情,他一时间成为长安文坛炙手可热的人物,甚至成为一些权贵争相巴结的对象。

但李白狂傲的性格注定他无法忍受长久的束缚,而翰林待诏的职责,更多时候不过是帝王的一种娱乐消遣。

朝堂的风云、官场的暗涌,让他愈发感到困惑与窒息,他渴望建功立业,却发现自己无法涉足实际权力;他希望改变命运,却屡屡被现实捉弄。

一次宴会,成为李白仕途滑落的转折点,那是一场豪华的宫廷聚会,唐玄宗和杨贵妃都出席了,众臣们纷纷觥筹交错,气氛热烈。

李白也被召来助兴,但他显然并未对这样的场合心怀敬畏,反而早早喝得酩酊大醉,酒意上头,他口无遮拦,甚至提出让高力士为自己脱靴。

高力士不仅是玄宗身边的红人,更是朝廷中的实权人物,他原本对李白受宠已有几分不满,如今竟被当众羞辱,心中怨恨不已。

即便玄宗表面上宽容了李白的冒犯,但高力士却暗暗记下了这笔账,从那天起,宫廷中的敌意逐渐围绕着李白蔓延开来。

随后,李白的狂放言行为他招来了更多的麻烦,在另一次宴席中,他不合时宜的诗句惹恼了其他权臣,加之高力士的挑唆,他在朝堂中逐渐被孤立。

即使是才华出众如李白,也无法抵挡背后阴谋的暗箭,当时的他或许尚未意识到,这些事件正将他的仕途推向深渊。

最终,玄宗在种种压力下,对李白的态度逐渐冷淡,没过多久,他便下旨将这位曾受宠无比的诗仙从翰林院中放逐。

至此,李白的仕途梦彻底破碎,他再也不是那个出入宫廷、为皇帝和贵妃赋诗的文人,而是被迫离开长安,开始了他漂泊不定的后半生。

李白被逐出长安后,李白虽心怀愤懑,但也因此重新找回了自由,仍保留着对诗歌的热情与对人生的洒脱态度。

他开始游历山水,用双脚丈量大地,用笔墨描绘山川,这种洒脱的生活虽然远离了权力的中心,却也让他摆脱了权力的束缚。

在那些漂泊的岁月中,他创作了许多传世佳作,将自己的生命融入江河与星空之间。

李白的人生就像他的诗篇,既热烈又悲壮,他以豪放的姿态面对权力,最终却无法逃脱妥协的命运。

他的《清平调》为他赢得了短暂的荣光,但也让后人看到,这位诗仙在仕途中的挣扎和无奈。

他的一生,是天才对抗命运的故事,是自由灵魂在现实压迫下的悲歌。

或许,正因为这样的矛盾与挣扎,李白的诗句才具有穿越时空的力量,成为中华文化中永恒的瑰宝。