不到一年时间,从气色红润、步伐轻快的晨练达人,到躺在肾内科病床上的肾衰患者,老周的转变令人唏嘘。他原本以为,坚持晨练就能战胜糖尿病,却在不知不觉中,将自己推向了危险的边缘。

我清晰地记得,去年夏天,我们一起在公园晨练。老周,63岁,患有2型糖尿病近十年,却以其自律著称——不抽烟,不喝酒,每天清晨六点准时晨练,风雨无阻,一练就是两个小时。 然而,他过度的“自律”,却忽略了血糖控制的重要性。

那天清晨,他还在公园打太极,下午就因双腿浮肿剧烈疼痛无法行走而入院。医院化验结果显示:他的肾功能严重下降,尿素氮和肌酐水平急剧升高,诊断为进展期糖尿病肾病。 医生眉头紧锁,叹息道:“这不是普通的劳累,而是肾脏严重受损!”

老周的误区在于,他将锻炼视为对抗糖尿病的灵丹妙药,却忽视了血糖控制才是根本。他每天空腹快走两个小时,大量出汗,导致水分和电解质严重流失,加重了肾小球滤过压力,从而加剧了肾脏损伤。这种“竭泽而渔”式的锻炼方式,对于本就脆弱的糖尿病肾脏来说,无异于雪上加霜。

糖尿病肾病的可怕之处在于其隐匿性。早期几乎没有明显症状,等到出现浮肿、乏力、尿蛋白等症状时,往往已进入中晚期。老周在晨练一年中,汗流浃背,却浑然不觉自己的肾功能正悄悄恶化。

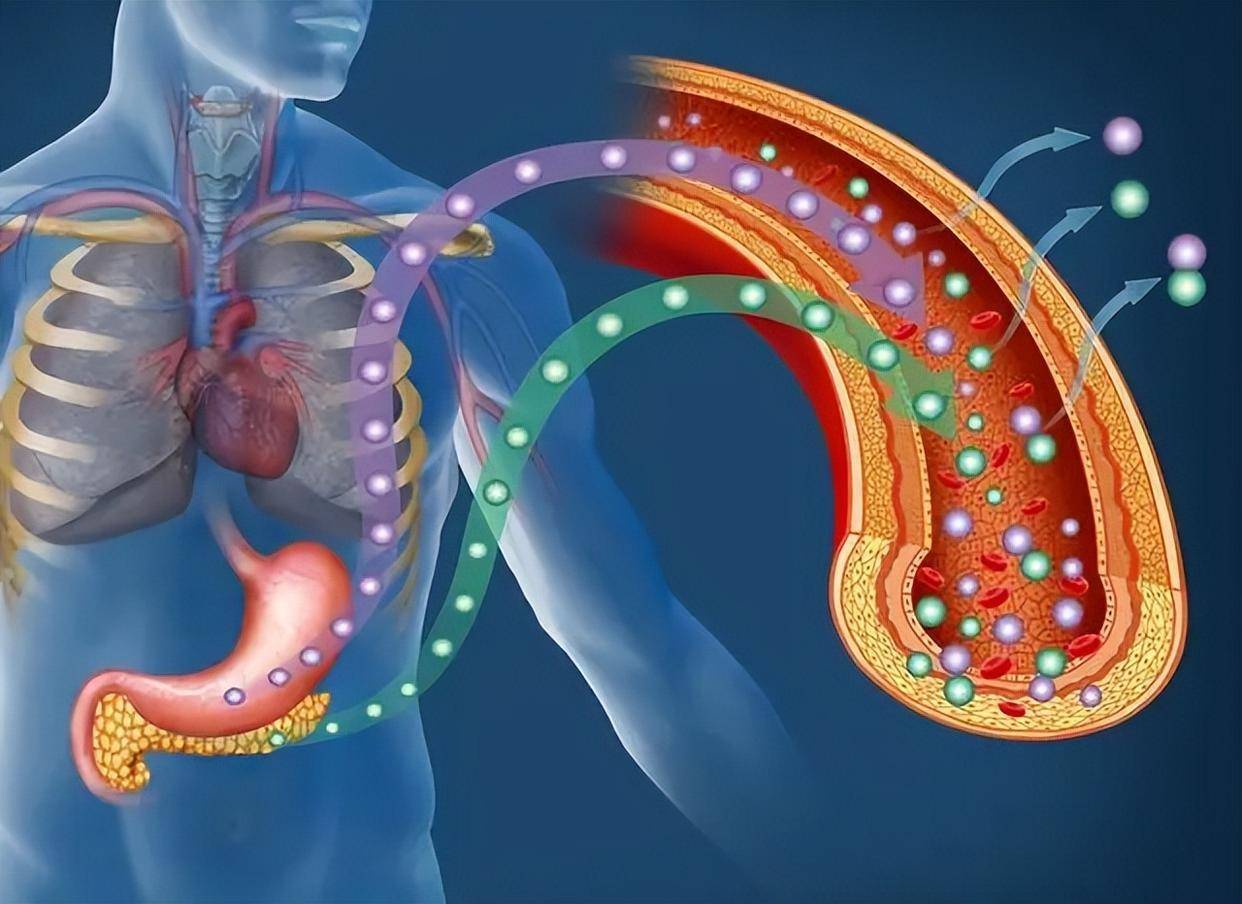

事实上,糖尿病的核心问题在于胰岛素分泌不足或抵抗性增强,导致持续高血糖,从而长期损伤眼、肾、心血管及神经系统。 老周不仅忽略了血糖的监测和控制,也忽视了血压的管理。高血压与糖尿病常常“狼狈为奸”,对肾脏的损害具有叠加效应。他认为老年人血压略高是正常现象,却不知这种“正常”正在缓慢却持续地摧毁着肾单位。

很多人误以为,只要坚持锻炼,糖尿病就能逆转甚至治愈。这种想法如同“多喝热水能治百病”一样,缺乏科学依据。 国家卫健委推荐的糖尿病患者运动标准是:每周至少150分钟中等强度运动,每次30分钟左右,量力而行,循序渐进。 超过60岁的老年糖友更需注意强度控制,避免低血糖和运动诱发的意外事件,如心脑血管事件。

老周缺乏定期监测血糖、血压和尿蛋白等指标的意识。他以精神状态、食欲和步行速度来判断病情,认为自己“糖尿病被我练没了”,殊不知并发症正悄然发展。

更令人担忧的是,许多老年糖友习惯自行调整药物剂量,认为长期服药会损伤肝肾,便自行减药甚至停药,改用保健品或降糖茶。老周也曾尝试过这种方法,他曾因血糖短期内迅速下降而减半服用二甲双胍,结果导致血糖飙升至9%以上,令医生大为震惊。

我陪老周复查时,医生的一句话令我印象深刻:“你不是被锻炼害的,是被自己的自信误导的。” 慢性病管理并非靠毅力,而是靠科学。糖尿病如同一个沉默的“木匠”,日复一日地损伤器官,如果不及时干预,后果不堪设想。

肾脏如同一个“天然滤网”,每日过滤约180升血液,生成1~2升尿液。一旦滤网受损,毒素无法排出,水分滞留体内,就会出现下肢浮肿、乏力、食欲不振等症状,最终走向尿毒症。

令人痛心的是,许多糖尿病肾病患者往往到了中后期才开始重视,此时往往为时已晚。我国慢性肾病的知晓率不足13%,而透析患者中,糖尿病肾病占比超过40%。

老周最终进行了肾活检,结果显示肾小球硬化严重,需要进行肾脏替代治疗。从“晨练达人”到“肾衰患者”,他只用了不到一年时间。这并非锻炼的错,而是缺乏对自身健康状况全面了解的代价。

现在,每次晨练前后,我都会测量血压和血糖,将运动控制在40分钟以内,并定期进行检查。健康不是拼出来的,而是养出来的。糖尿病不可怕,可怕的是盲目自信和无知。糖尿病的管理,靠的是科学的“管”,而不是盲目的“练”。 别拿自己的生命做实验! 记住:血糖、血压、尿蛋白等指标才是糖友的“熟面孔”。

(健康声明:本文仅供参考,不能作为诊断和治疗的依据。如有不适,请及时就医。)