1938年,外蒙古的末代皇后格嫩皮勒被斯大林下令处决。面对死亡,她化妆、换装、挺直腰板,用一张照片定格尊严。这不是小说情节,而是真实发生的历史现场。格嫩皮勒的命运被时代碾压,也被镜头永远保留下来。

从牧民女儿到皇后,命运拐了个急弯

草原上出生的格嫩皮勒,家境并不显赫。肯特省车臣汗部的牧户生活,不养贵族气质,只养生存本能。她早年读不了书,干活比谁都麻利。长相端庄、性格沉稳,在草原妇女里不算特别,却被命运挑中。

1923年,蒙古王公贵族为博克多格根找继配,挑来挑去,看中了年仅18岁的她。原名采恩皮勒的她,进了宫,改名格嫩皮勒,成为皇后。身份一夜之间翻天。皇后不是摆设,虽然博克多年事已高,她的任务清楚:维持象征意义。

进宫第一课不是礼仪,是沉默。博克多已不问政事,清廷已灭,蒙古早被苏联盯上。她像一个装饰物,走在贵族体系的末端,风光背后藏着政治寒气。宫廷生活表面规矩、其实低迷,大清气息还未散尽,红色浪潮已到门口。

一年后,博克多病逝,蒙古宣布废除君主制。皇后卸任,新制度落地,格嫩皮勒被送回老家,回归普通身份。这场君权大戏短得惊人,观众还没鼓掌,幕布就拉上。她的皇后之名只活了一年,却在蒙古史上留下绝笔。

回乡后,她成了特殊的人。不是普通牧女,也不是真正贵族,身份模糊、地位尴尬。蒙古开始政治改革,推行苏联制度,所有旧制度残影成了“敌人潜伏”。她虽然无权无势,但过去的头衔就是负担。

这十年,她低调生活、不事张扬。没人知道她过得是否安稳,唯一可以肯定的是,蒙古不是她出走时的那个国家。老贵族被批斗、僧侣被逮捕、寺庙被拆毁。红色政权要的是纯净,不容留过去的象征。

她像一面褪色旗帜,静静挂在墙角。没人记得她曾是皇后,也没人提醒她“危险临近”。直到1937年,这一切戛然而止。

红色浪潮压顶,尊严死于指令

1937年,蒙古总理乔巴山开启全面肃清。目标是旧制度残余、宗教势力、亲日嫌疑人。格嫩皮勒三项全占,理由够用。没人能救她,审讯形式走完流程,一纸命令打包一生。

指控写得花哨:通敌、密谋、复辟。可她没有组织、没有武装,也没出过草原一步。真正让她成为目标的,是她曾是“皇后”这件事。对权力焦虑的政权来说,哪怕一个象征,也必须清除。

1938年春,她被正式关押。那年她33岁,怀孕五个月。监牢不寒冷,但墙壁透着肃杀。没有审判,没有媒体,只有文件和命令。一名摄影师被安排拍摄她的临刑形象,本是档案留底。结果拍出了另一种意义。

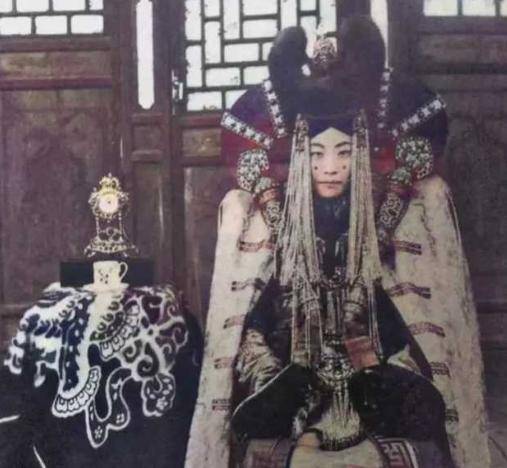

面对即将到来的处决,格嫩皮勒没有崩溃。她缓缓整理发髻,化上细致妆容,穿上最华丽的民族服饰。那套衣服不是审美,是身份宣示。她清楚结局,也清楚镜头记录的一切将成为永恒。

镜头里的她站得笔直,脸色平静。衣服线条繁复、色彩艳丽,宛如节日,却是在赴死路上。没有苦相、没有眼泪,只有尊严。

照片成为后来研究者无法绕过的文献。没有配文,却处处是控诉。一个女人被制度拉走,却用最后一刻定住自己的形象。她没有发表声明,也没喊口号,她只是穿好了那件衣服。

行刑地点至今未明,历史资料给出的时间模糊,有说5月,有说11月。有人记录她死前一句话,有人否认这段对话存在。但她的照片不容争辩。那是斯大林统治下最刺眼的一帧,是蒙古历史中最安静的控诉。

她不是反抗者,不是谋士,也不是烈士。她是一个被卷入历史的普通人,一个末代皇后。死亡来得机械,回应却带着人类尊严的光。

那张照片之后,没人再拍她。蒙古进入全面苏化,皇后一词被封存进词典。可格嫩皮勒的形象,还在草原传说中,被反复讲述。不是为了缅怀权力,而是记住那个面对死亡依旧站立的人。

肃清名单下的沉默群体

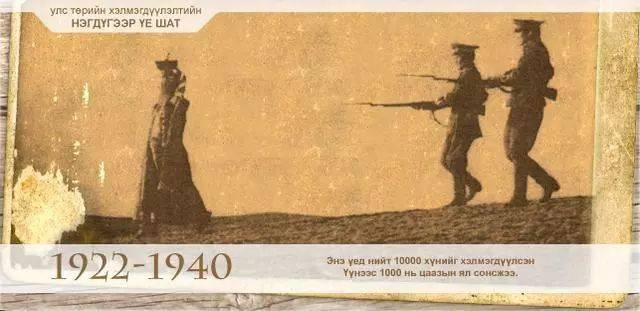

蒙古并不是苏联的大国兄弟,它只是那张“防日战略缓冲地图”上的一块小地皮。但正因如此,它无法拒绝来自斯大林的指令。1937年到1939年,苏联主导下的“大清洗”蔓延到蒙古,迅速演变成一场超越本土历史尺度的政治清算。

成千上万人被无声消失,不是战斗场上的牺牲,而是办公室里打字敲章定的命运。资料显示,仅1937年一年,蒙古全国有超过18,000人遭到逮捕,其中大多数是僧侣、知识分子和贵族后裔。这在人口不到百万的蒙古,意味着每五十人中就有一人“被肃清”。

皇后格嫩皮勒只是这张名单上的一个响亮名字。与她同时期失踪的,还有她的丈夫——那位默默无闻的蒙古医生。他没有皇室血统,没有政党背景,却也未能幸免。身份、性别、职业,在那场清洗中没有特权。只要档案里写着“旧思想”,就足够上交“革命正义”。

政党干部互相检举,僧侣寺庙彻底清空,连村镇教师都被按“思想不积极”列入调查名单。上级传一纸命令,下级就能迅速划线、列表、突击行动。几百年蒙古社会传统中的“宗教尊重”“家族血脉”“耻感文化”,在这场清洗中被打得粉碎。

官方不给判决,也不给理由。被捕者常常是凌晨敲门带走,之后再无音讯。家属不许公开哀悼,不许四处打听,只能在“无罪释放”或“消失确认”之间,等待数年时间。

格嫩皮勒的消失在民间激起涟漪。她是皇后,即便已经退隐多年,她的名字也代表着蒙古的某种历史自尊。人们不敢公开谈论,但她盛装赴死的形象,像一根针,刺穿了人人噤声的时代假象。

不止是她。在这场清洗中,多个曾有皇族、僧侣身份的女性也被秘密处置。相比男性的“政治反动”标签,女性更常被冠以“协从”“暗通外国”“私藏文件”等莫须有的罪名。从传统蒙族贵妇到城市女学生,都可能因一句话、一本旧书被送往“反革 命改造”。

蒙古社会一度有过短暂的女权萌芽,贵族女子参与文化出版、宗教礼仪,婚姻自主。但在肃反年代,这些女性话语权迅速归零。官方控制女性言论、穿着、行为,甚至定期检查女性思想状况,以“稳定”为由,彻底打破任何非官方女性声音。

格嫩皮勒的沉默,不仅来自她对自己命运的认知,也是一种“时代条件下的非自愿共谋”。她太清楚——越多发声,越快被处理;越体面,越会被盯上。

这种无声牺牲构成了整个“大清洗”最具讽刺意味的一部分。历史不再靠行动书写,而是靠压抑、靠逃避、靠“看不见的配合”延续。

很多人事后问:这些人为什么不逃?不反抗?答案很简单:那个年代,连思考逃的空间都没有。

一个被刻意删除的名字如何重新被记起

格嫩皮勒被处决多年后,她的名字从官方记录中彻底消失。没有纪念碑,没有历史教材提及,没有官方悼文,就连家族后人也被警告不得提及其皇后身份。

历史似乎如政权所愿,干净、彻底、无痕。但真相是,记忆不能全靠命令管理。哪怕没人再公开提起,格嫩皮勒的名字仍在人们心中以“形象记忆”留存——不是作为叛徒,而是一个安静的、盛装赴死的皇后。

到了20世纪90年代,苏联解体、蒙古民主化。历史审视重新成为可能。一些研究机构开始翻查大清洗档案,挖掘被遗忘人物。格嫩皮勒的名字,在其中悄然出现。

这并不是一种“昭雪”,她没有被补发冤案判决,也没有重新入史。但越来越多蒙古人开始讨论她——在展览中,在纪录片里,在学术研究中。人们试图为她“补回”被中断的生命记忆。

2010年代,一部名为《最后的皇后》的蒙古电影引发关注。导演承认故事情节高度虚构,但镜头里的那一幕盛装画面,成了无数人对“她”的共同想象。它不是事实,但它唤醒了沉默。

电影、传记、影展——一位曾被“彻底删除”的女性,居然成了文化符号。蒙古许多年轻人不知蒙古王室历史,却知道那个“死前画红唇”的皇后。

这是一种象征重建的过程。官方当年删掉的是身份,民间补回的是人性。格嫩皮勒不再只是“政治冤魂”,而是一种集体记忆中的“静默抗争”。

从档案缝隙里走出的她,没有留下太多话语。但她的行为,她最后的姿态,让后人知道——在极端制度之下,尊严仍有余地。哪怕只是一次淡妆、一次着装,也能成为百年后最有力的叙述。

如果说历史是一张剧本,格嫩皮勒的那一页曾被撕掉。但这页纸没有消失,它被时间折叠,重新打开时,人们终于明白——真正被判刑的,从来不只是她一个人。