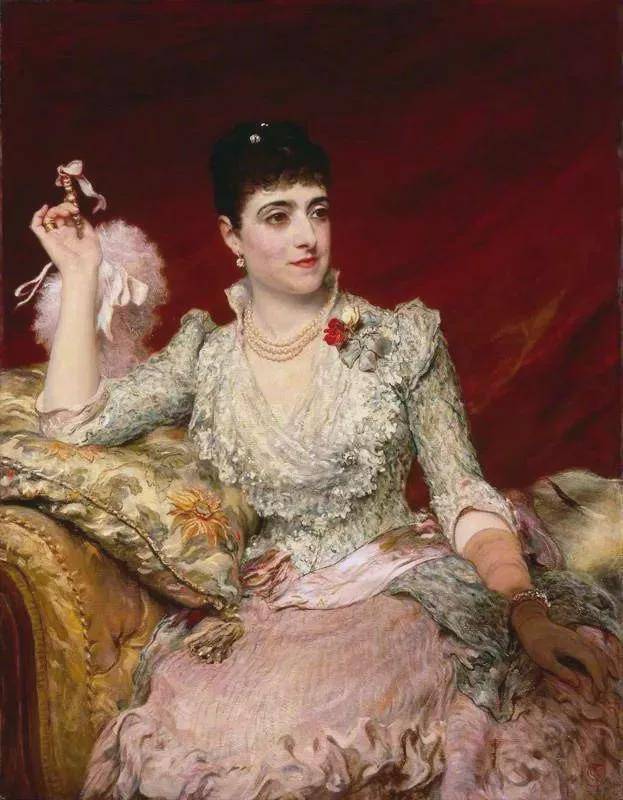

自古画家之道,讲究的便是“神韵”二字。所谓神韵,不止是形神的忠实再现,更在于笔下气象的传达,是一片画布上那种沉潜、悠远的气息。正如英国肖像画家詹姆斯·桑特,他的一生,正是那种画笔游走之间,将人物性情与情感勾画至极致的故事。

桑特,1820年诞生于英格兰萨里郡的一个艺术之家,这个家族的氛围注定了他与艺术的深厚缘分。乔治与萨拉,他的兄妹,同样选择了与画笔为伴,成就各自的艺术天地。这种家庭背景无疑为他的艺术之路提供了一个稳定的起点。他的艺术启蒙来自于水彩画家约翰·瓦利,而后又师从风景画大师奥古斯都·沃尔·卡尔科特爵士。这些导师的教诲,不仅教会了他绘画的技巧,更将一种艺术家的敏锐洞察力深深植入他的内心。

二十岁那年,他走入了皇家艺术学院的大门,成为了一名追求艺术理想的年轻学徒。自此,他的艺术生涯从此踏上正轨。而在他漫长的画坛岁月中,最令人称道的便是他对肖像画的执着与创新。1871年,桑特迎来了人生的一个转折,他被任命为维多利亚女王的官方首席画家,这不仅是对他艺术成就的极高肯定,更是社会地位的一次巨大飞跃。

但真正让桑特名扬百世的,依然是他那对女性与儿童肖像的独特表现。他笔下的女性,犹如温玉雕琢,温婉中透出一股不可言喻的高贵与典雅;而那群无忧无虑的孩子们,天真浪漫,仿佛能将画布上的童真带入现实。记得他曾画过一位母亲怀抱着熟睡婴儿的画面,母亲的目光温柔如水,婴儿的微笑透出无尽的宁静与安全感。另一幅作品中,伊丽莎白女士对怀中婴儿的目光充满怜爱,纱布般的布巾与婴儿的柔软小手交织,母子之间的情感流淌得淋漓尽致。这种母爱,这种无声的交流,借由他那细腻的画笔,呈现得淋漓尽致,令人心生暖意。

然而,桑特并非仅仅满足于表面的技巧与技法,他更深知艺术的力量是要传递情感的。他的肖像不仅仅是为了展示外在形象的准确,他更致力于捕捉人物的内心波动,细致地刻画出人物背后潜藏的故事。那些身居高位的贵族,在他的笔下不再是冷冰冰的雕像,他们有了生命,有了性情。这种情感的流露,使得每一幅肖像都不再单调,反而充满了情感的张力。

在桑特的艺术生涯中,皇家艺术学院一直是他展示才华的重要舞台。在这里,他的作品得到了皇室的青睐,也得到了更广泛观众的喜爱。今天,我们依然可以在泰特美术馆、国家肖像画廊等地,欣赏到他的杰作,感受他那跨越百年的艺术魅力。

可以说,詹姆斯·桑特的艺术生涯,不仅是他个人才华的见证,更是维多利亚时代英国社会风貌的缩影。他的作品,既描绘了那个时代贵族阶层的风华,又传达了人性中最温暖、最深沉的一面。而我们,站在今天的岁月里,回望他的创作,仿佛看到那时代的光辉依旧闪烁,提醒我们珍惜每一份生活中的温暖与美好。

愿桑特的艺术能继续照亮我们的心灵,激励我们追寻属于自己的艺术理想,也祝愿每一位热爱艺术的人,都能在人生的画布上,绘出一幅属于自己的动人画卷。

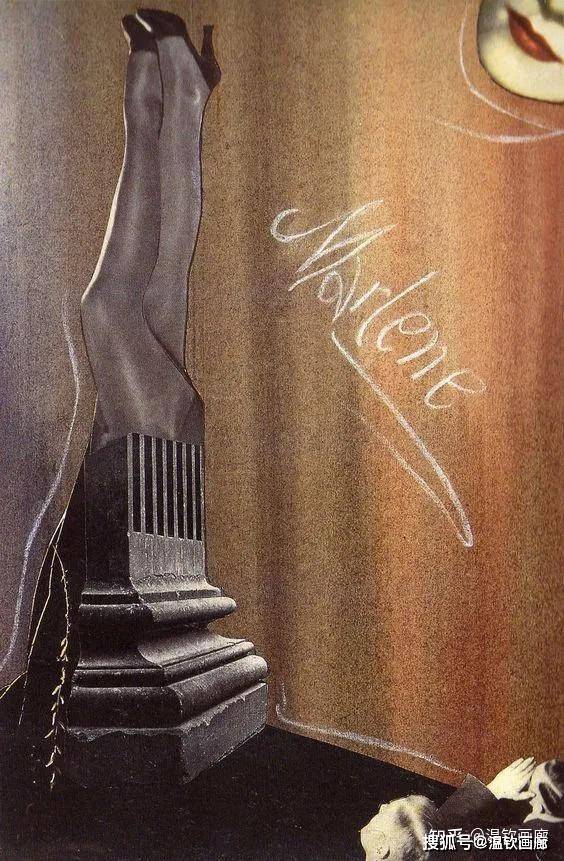

“我一直试图利用照片。我像使用颜色或诗人使用词语那样使用它。”

- Hannah Höch

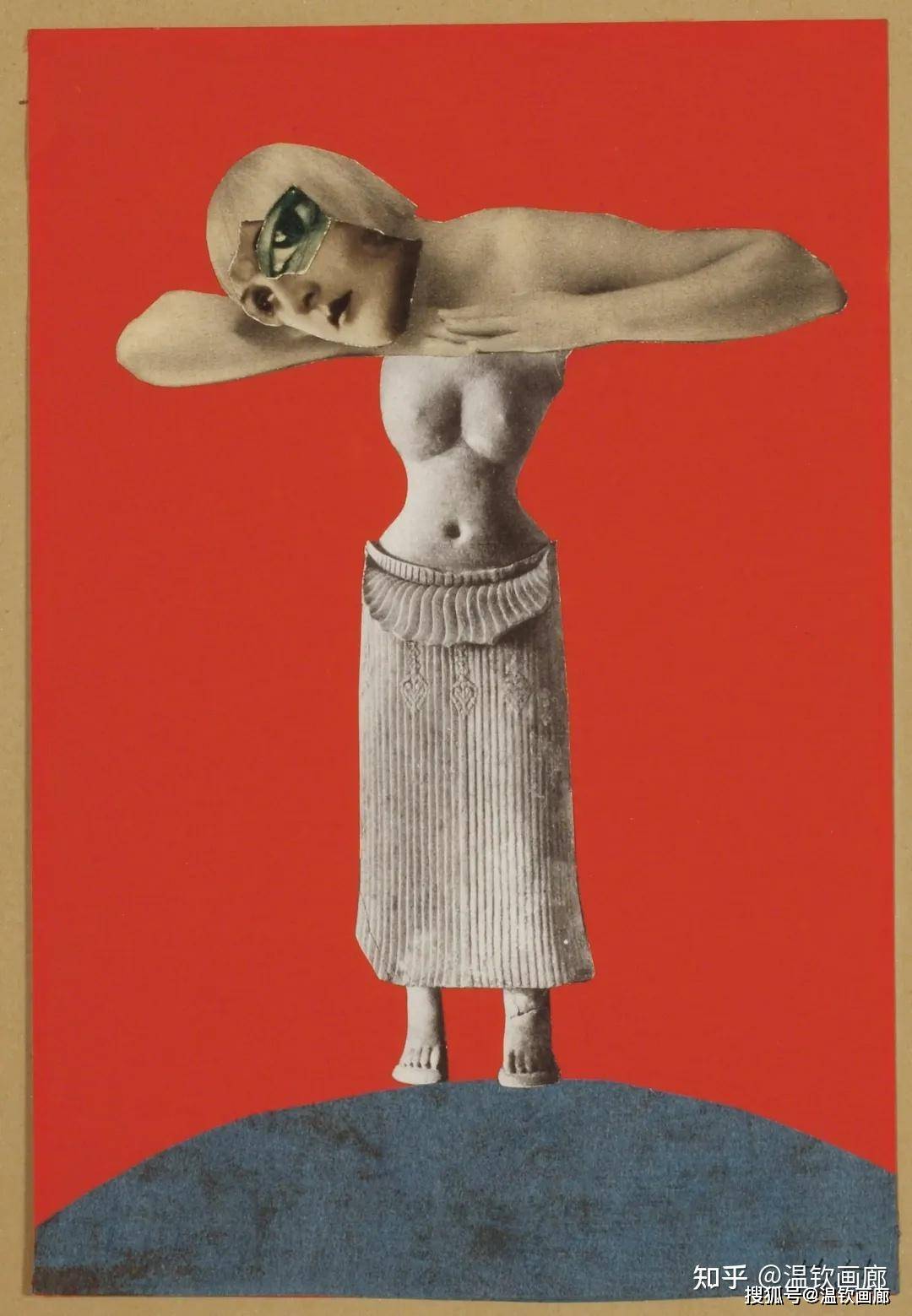

《玛琳》1930

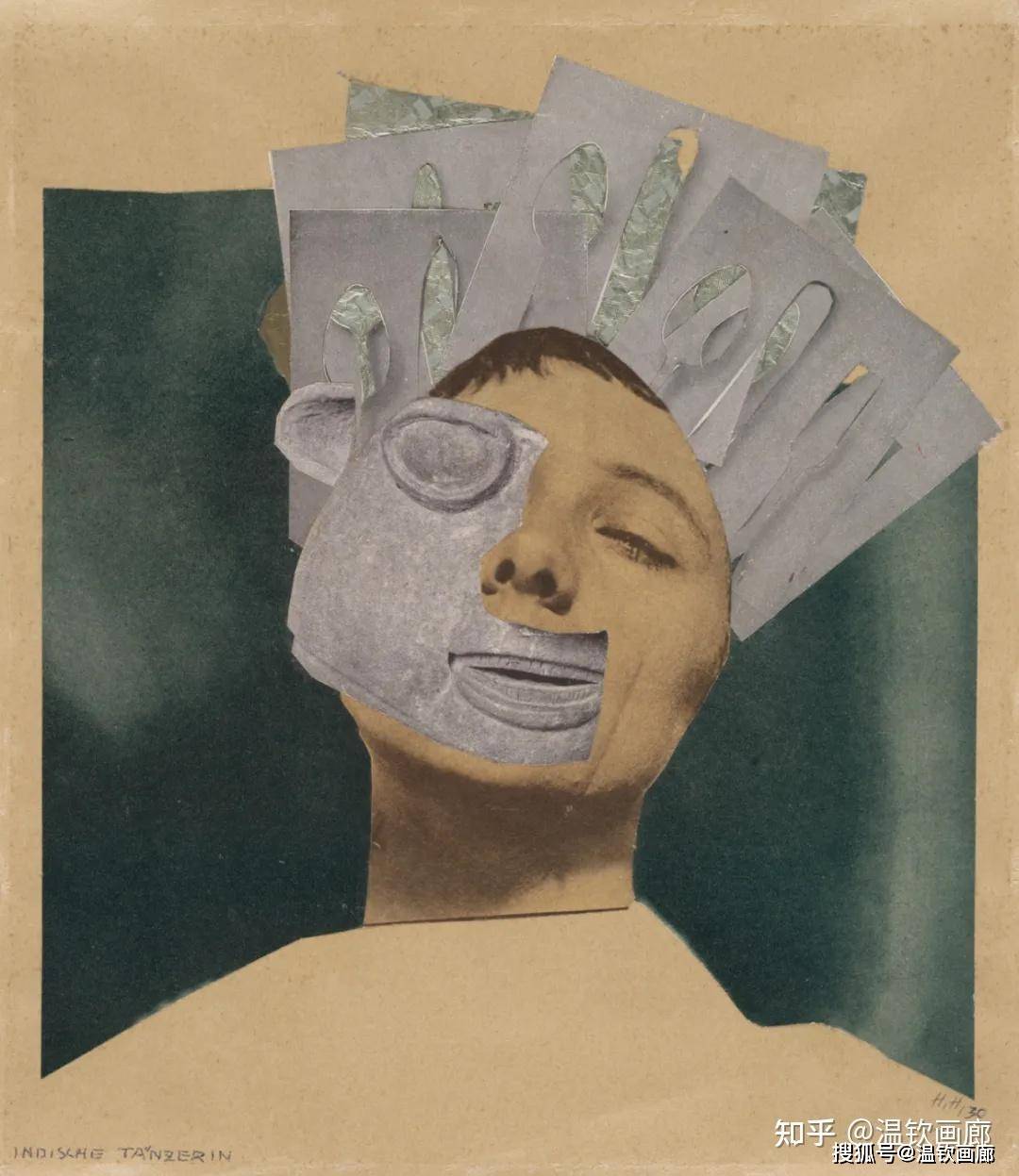

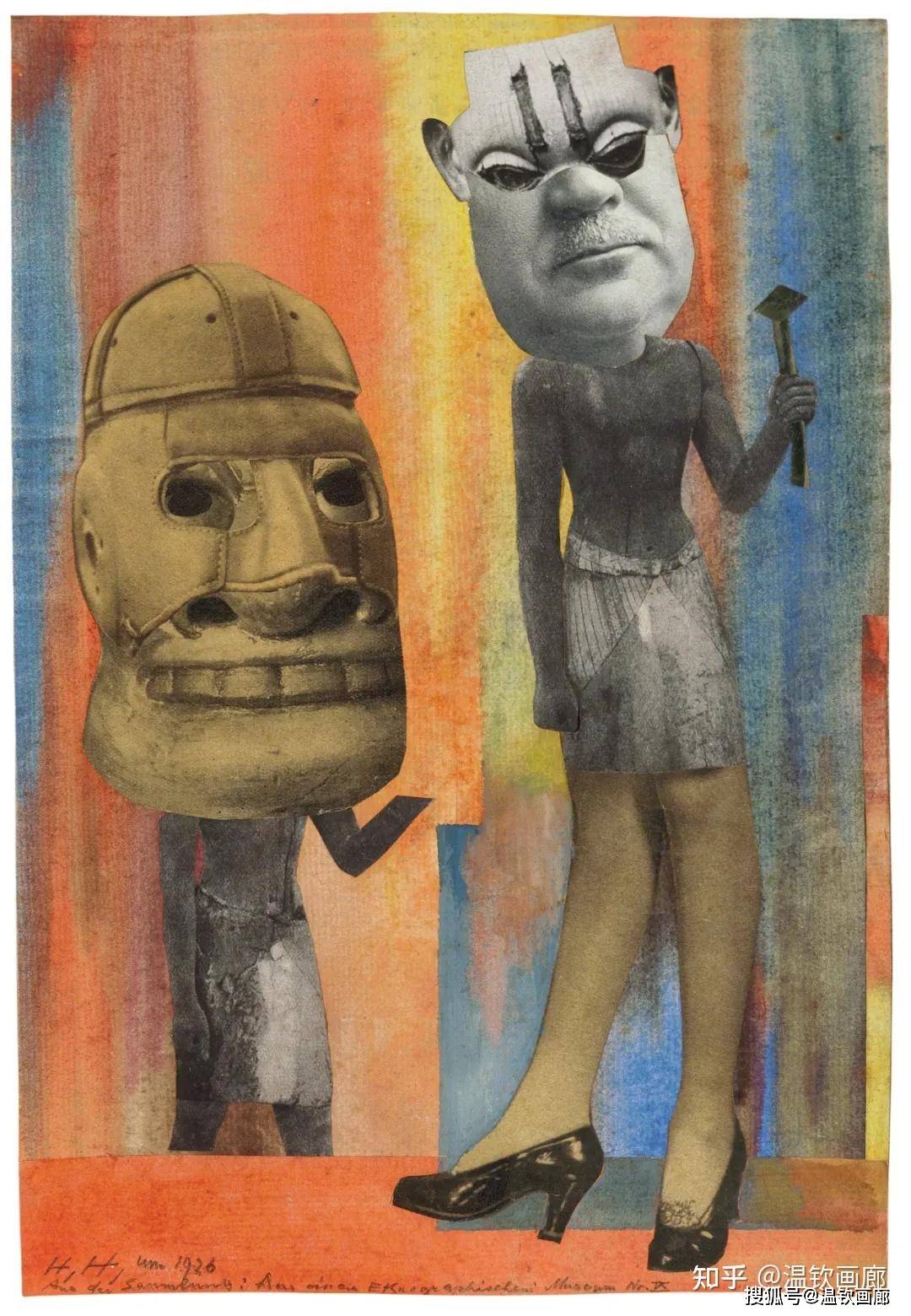

汉娜·赫赫是达达运动最具有挑衅性和引人注目的照片合作背后的独特艺术家,达达运动是20世纪初在西方世界蓬勃发展的艺术运动。由于赫赫是女性,她本人从未被达达主义者完全接受为该团体的成员。不过,这并没有阻止她创作与大众文化、性别规范和性认同相对抗的响亮的艺术品。在1930年创作的《玛琳》中,赫赫试图通过将女人的腿倒置在基座上来反抗男性的目光

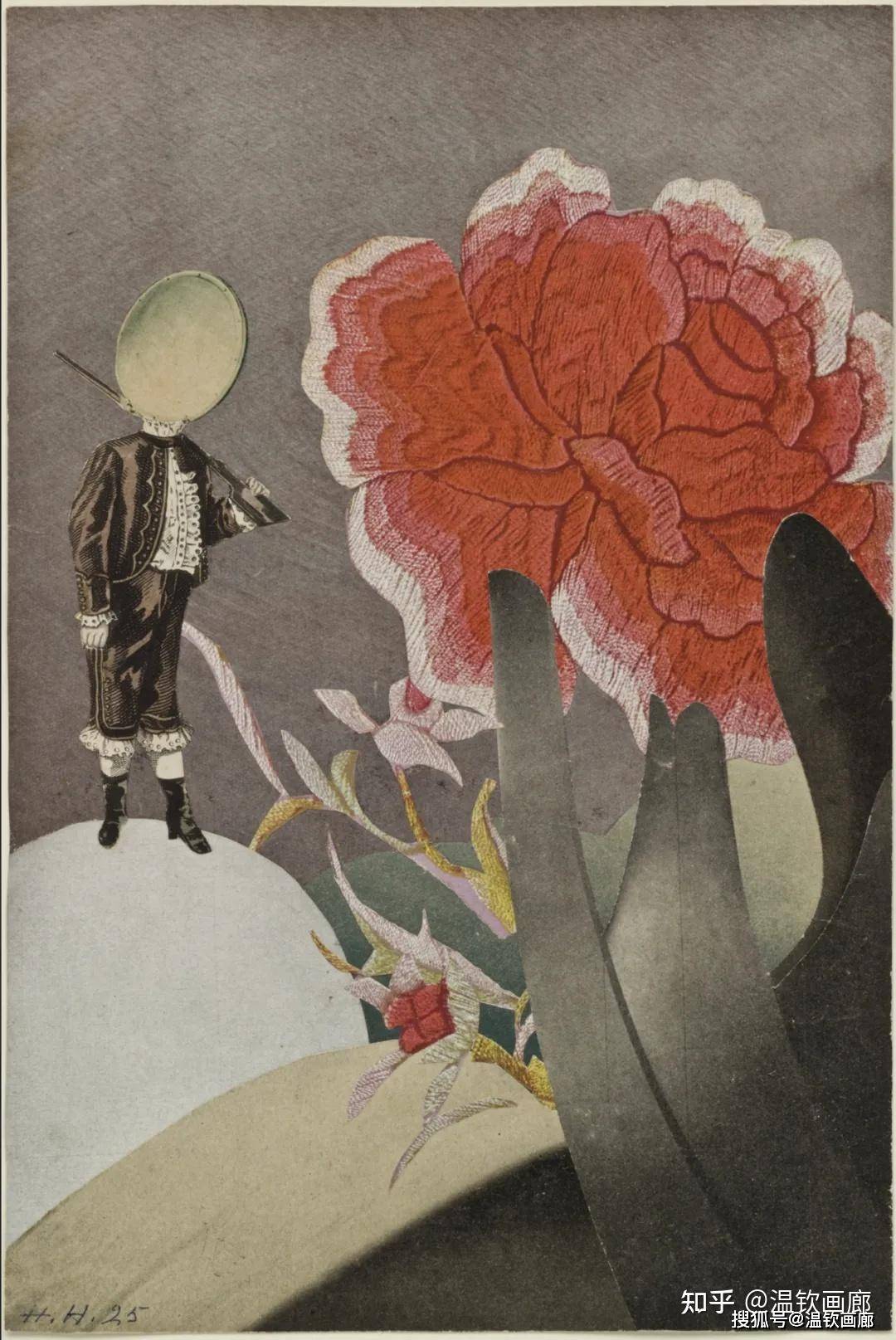

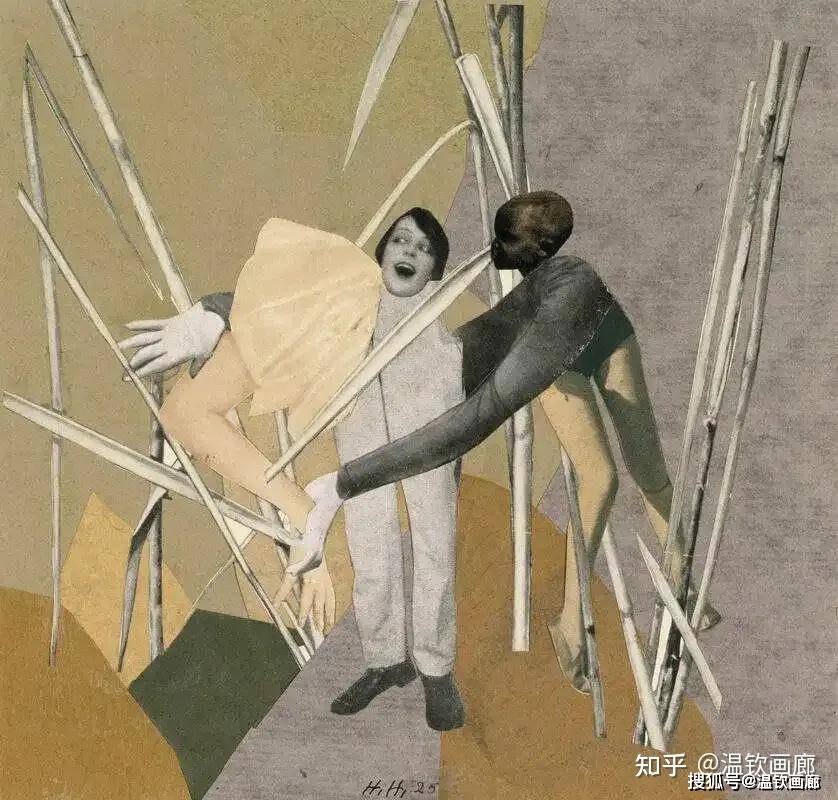

《观赏》1925

汉娜·赫赫(Hannah Höch)并不是一位普通的艺术家,她是达达主义这一激进艺术运动中极少数的女性代表之一,也是这个历史时期最具有反叛精神的创作力量之一。她的作品充满了对社会、政治和性别规范的挑战。

赫赫的艺术实践是一种关于解构与重构的艺术探索,她以照片蒙太奇的形式,拆解并重新拼接了社会的核心结构——从性别到政治,甚至包括对现代生活方式的深刻反思。她的作品在视觉上令人震撼,而在思想上,则是一场冲击传统观念、推进社会变革的运动。

《印度舞者:来自民族志博物馆》1930

早年经历:从哥达到柏林的转变

1889年,汉娜·赫赫出生于德国中部的哥达市,这是一个位于田园风光中的小镇。虽然她的成长环境相对宁静,但赫赫的内心始终渴望突破常规,探索更广阔的世界。在她的家乡,艺术似乎并不被视作通向未来的捷径。然而,这一切并未阻止赫赫追求艺术的梦想。她进入了著名的柏林应用艺术学院,专攻玻璃加工和书籍艺术设计。对于那个时代的德国女性来说,进入艺术界本身就意味着一种对传统角色的挑战。

《娃娃》1919

《母亲:来自民族志博物馆系列》1930

第一次世界大战爆发时,赫赫的学业被迫中断,她转而投身于红十字会的工作。在战后动荡的魏玛共和国时期,她的艺术观念逐渐成型,开始接触到更多的先锋艺术流派。而她与拉乌尔·豪斯曼的相遇,无疑是她人生中的一个重要转折点。豪斯曼不仅是达达主义艺术家的核心成员之一,也成为了赫赫艺术道路上的重要导师和伴侣。

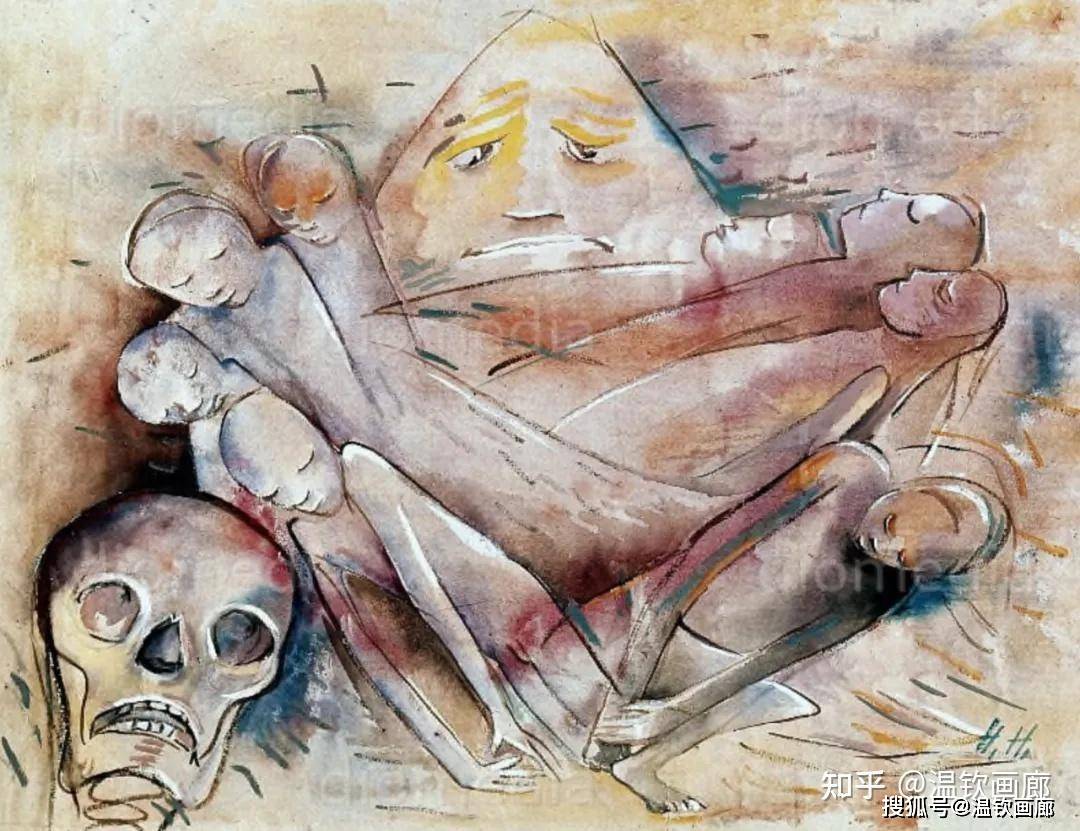

《死亡之舞》1942

与豪斯曼的邂逅:达达艺术的起点

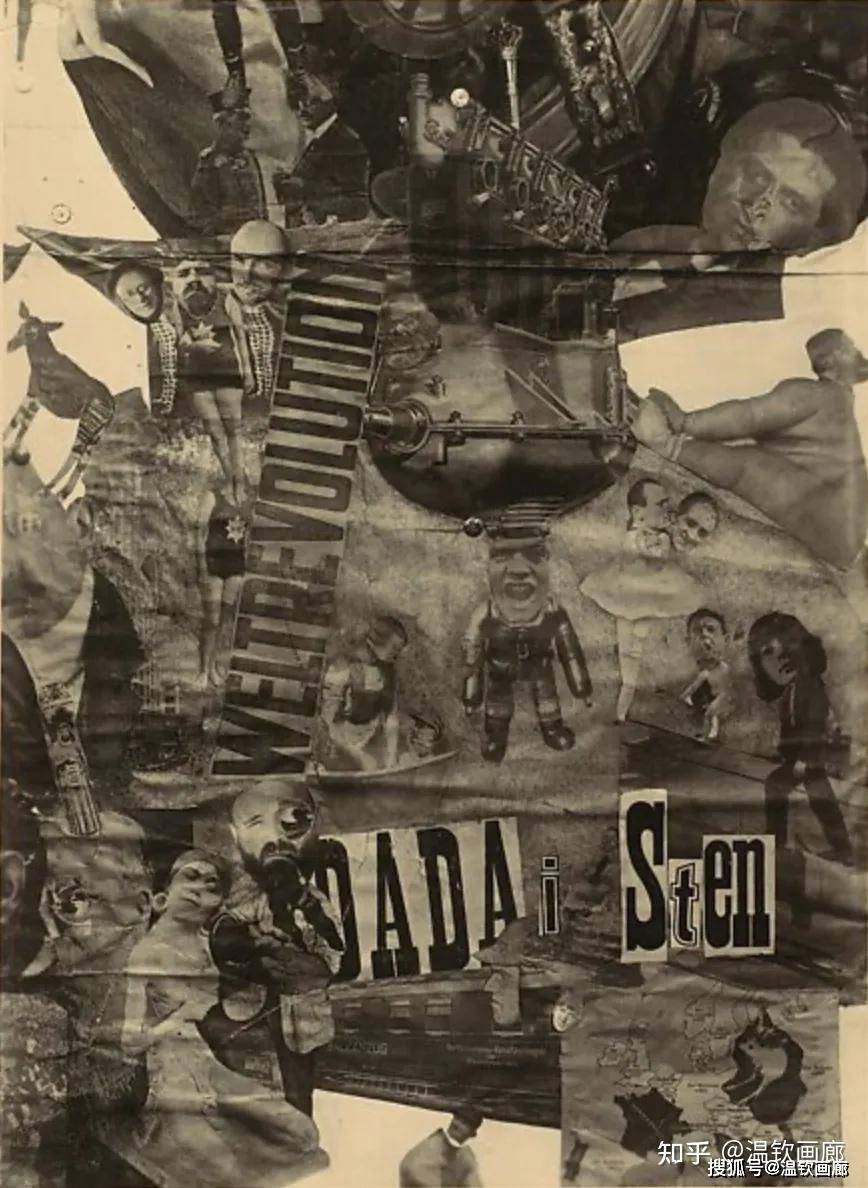

1915年,赫赫与豪斯曼相识,并迅速成为伴侣。通过豪斯曼,她进入了达达主义艺术的圈子。达达主义是第一次世界大战后涌现的一个激进艺术运动,具有强烈的反传统、反战争、反理性主义的性质。它不仅是一种艺术风格,更是对当时社会秩序的深刻批判。赫赫在这一时期,开始用照片蒙太奇的形式进行创作,这种独特的艺术形式使她能够通过拼接各种既有的图像,来创造新的视觉意义。

《世界革命》1920

尽管赫赫在技术上有着极高的造诣,然而作为女性艺术家,她并没有立即得到同僚们的认可。1919年,德国达达主义艺术家们在柏林举办了首届国际达达博览会,但赫赫却没有获得应有的展示机会。许多男性艺术家对她的性别充满偏见,甚至将她的艺术创作视为“非正式”或“次要”。画家汉斯·里希特曾讽刺性地称她为“好女孩”,这一称呼深深地反映了那个时代女性艺术家所遭遇的困境。

《他一生的梦想》1925

尽管如此,赫赫并没有因此气馁。她继续创作,逐渐在达达艺术运动中占据一席之地。她的艺术作品不仅仅是对传统艺术形式的挑战,更是对性别、社会结构以及政治权力的深刻反思。

《无标题》1930

赫赫的艺术风格:打破性别规范与社会秩序

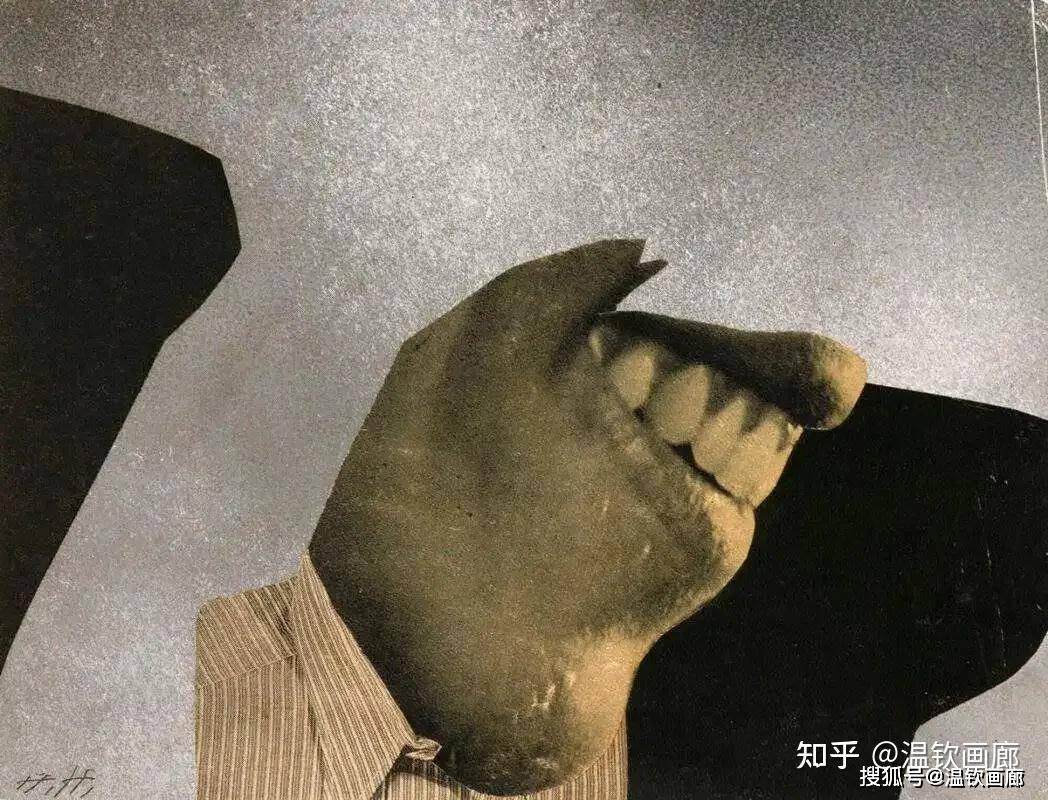

赫赫的作品中,最具标志性的形式便是照片蒙太奇。她通过拼贴不同的图像,创造出具有视觉冲击力的艺术效果。这些作品的核心主题通常是对现代社会的批判,特别是对性别角色和社会期望的挑战。在赫赫的作品中,女性不仅仅是被动的对象,她们的身体和面孔被拼接、重构,呈现出一种打破传统性别边界的力量。

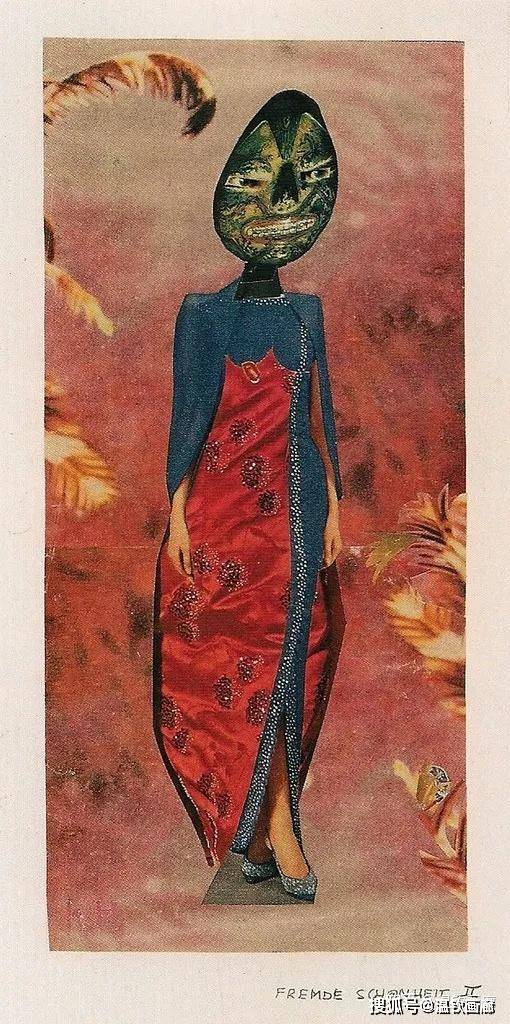

《奇异美女 II》1966

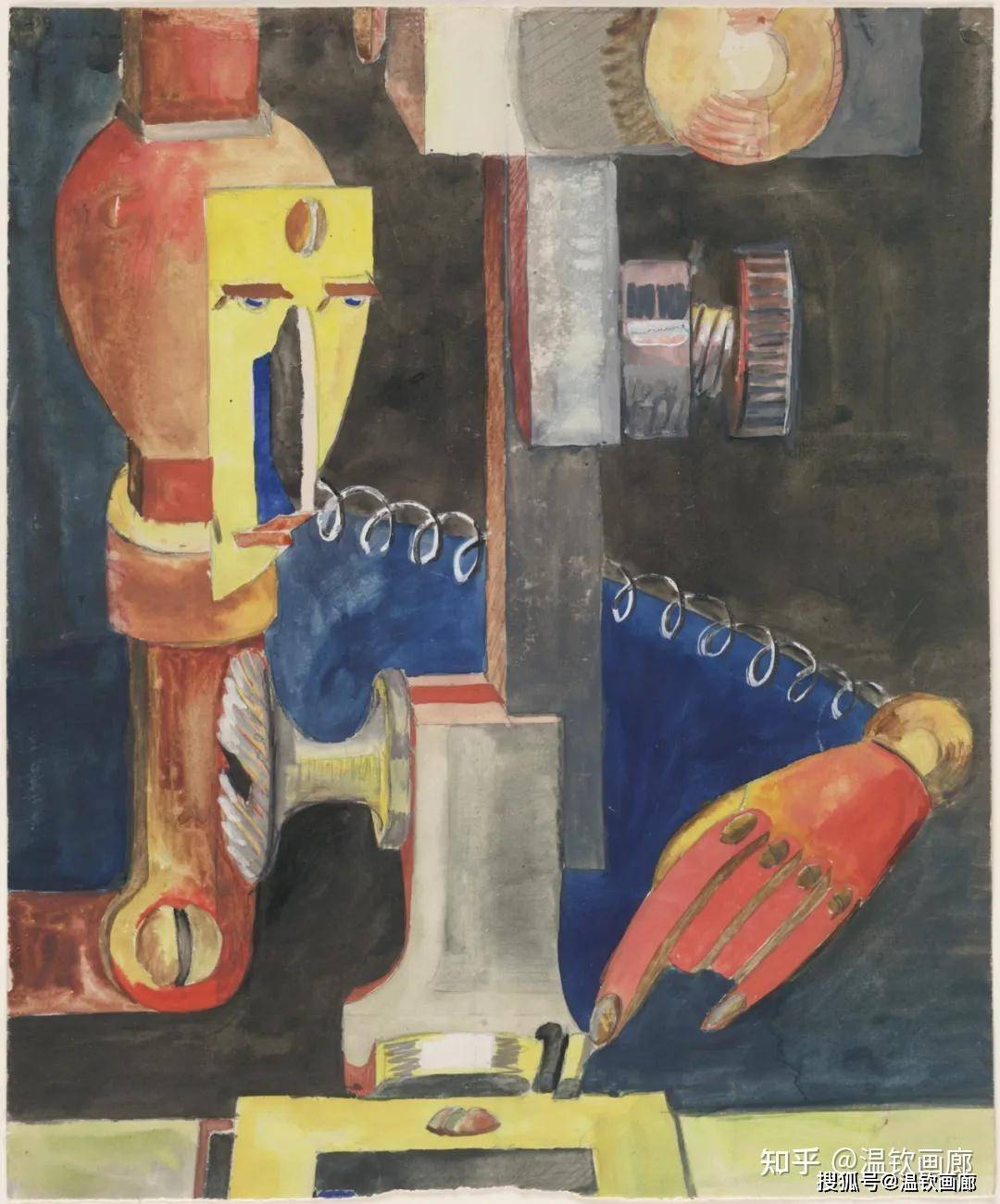

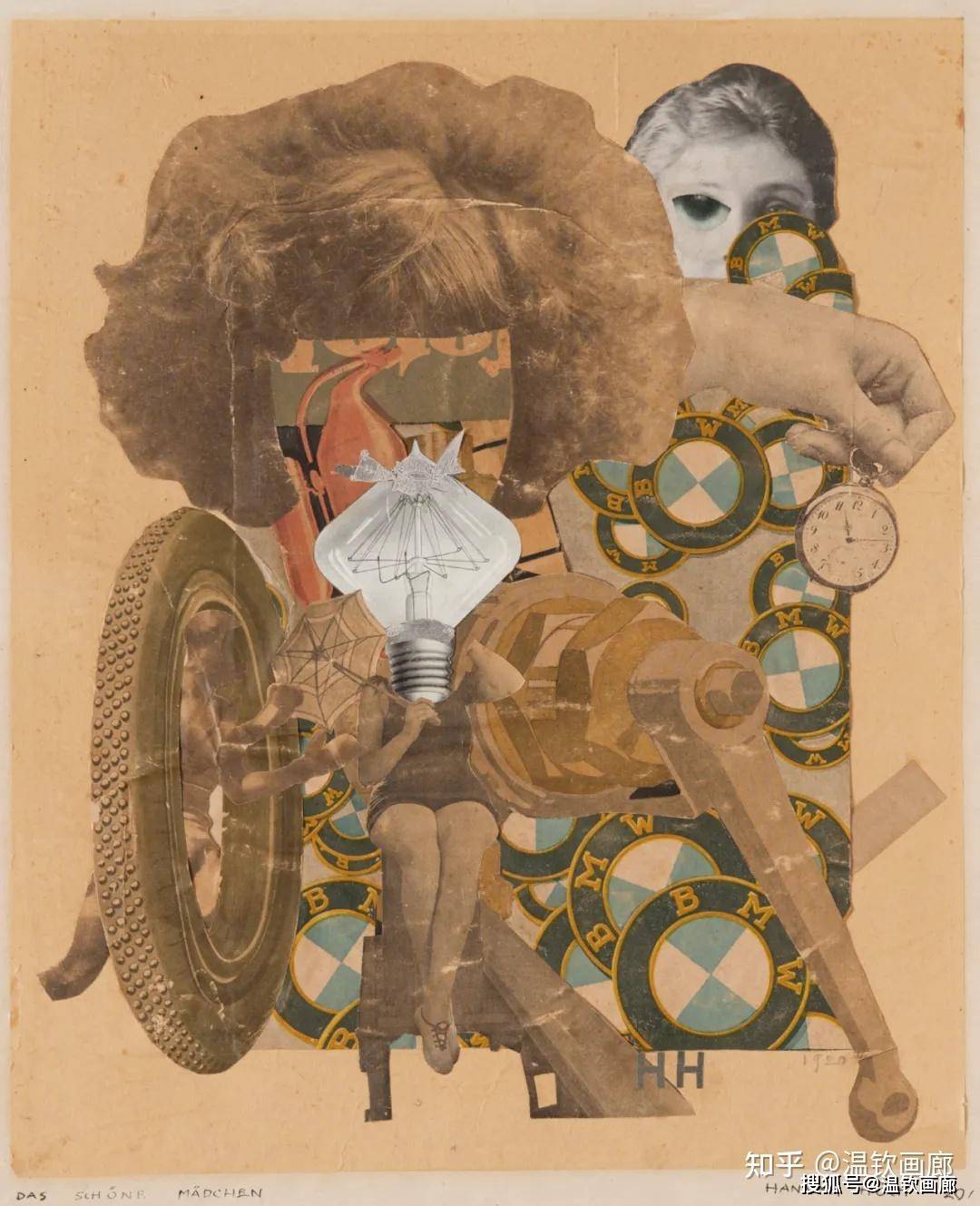

例如,赫赫的作品《美丽的女孩(1920年)》便展现了她对性别和消费主义的深刻批评。在这幅作品中,女性的面孔被灯泡所代替,而她的身体则被汽车轮胎、杠杆箱等机械元素所环绕,隐喻着工业化进程中的女性非人化与物化。赫赫通过这种拼贴方式,揭示了消费主义和现代技术如何将女性的身份转化为社会和资本的工具。

《美丽的女孩》1920

赫赫的作品不仅仅限于对性别规范的批判,她还关注社会的其他方面,如战争、机械化和政治动荡。她的《用达达菜刀切割穿越德国最后的魏玛啤酒肚文化时代(1919年)》便是在这一背景下诞生的。赫赫通过混合不同的图像,创造了一种充满矛盾和冲突的视觉效果。这幅作品中,赫赫将人物与机器、政治和社会元素进行碰撞,呈现了战后德国社会的混乱和动荡。

《用菜刀切割达达,穿越德国上一个魏玛啤酒肚文化时代》1919

自我表达:性别与身份的探索

赫赫不仅仅在艺术创作中探索性别与社会角色,她的个人生活同样充满了对性别身份的探索与突破。1922年,赫赫与豪斯曼分手,开始了与女性作家蒂尔·布鲁格曼的恋情。虽然这段关系很短暂,但它标志着赫赫在性别和性取向方面的自我解放。赫赫始终不拘泥于传统的性别认同,她在生活和创作中不断打破性别的界限,展现了她对多元性别身份的尊重和探索。

《在红色的晚日前》

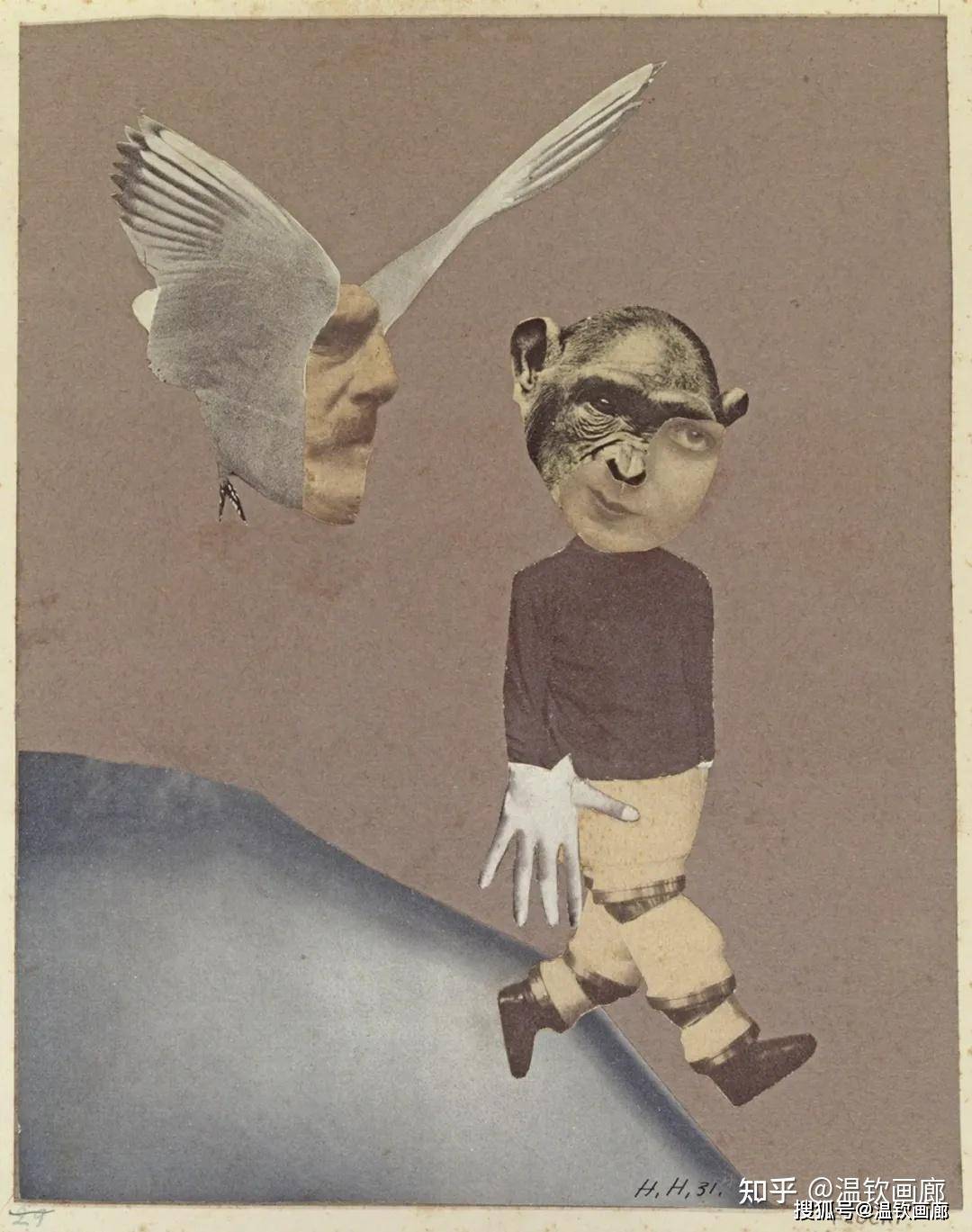

她的这种性别流动的表现也体现在她的艺术作品中。赫赫的拼贴作品常常将男性和女性的特征结合在一起,创造出雌雄同体的形象。通过这种方式,赫赫挑战了性别的二元对立,提出了对传统性别角色的质疑。

《飞行》1931

纳粹主义的压迫与艺术创作的坚守

随着纳粹主义的崛起,赫赫的艺术生涯遭遇了前所未有的挑战。纳粹政府视赫赫的艺术为“堕落的艺术”,并禁止其展示。1932年,她原定在德绍举办的个展被取消,展览的场地也被纳粹政府关闭。赫赫没有选择像许多其他艺术家那样逃离德国,而是坚持留在柏林,并继续进行创作。

《芳香》1937

在纳粹政权的压制下,赫赫的艺术风格发生了某种变化。她的作品不再像以往那样直面政治和社会的激烈冲突,而是转向了更加抽象和装饰性的表现。然而,尽管她的作品在外观上变得更加柔和,赫赫依然在细节中留下了对现代社会和工业化进程的深刻批判。

《收藏品:来自民族志博物馆》1929

战后恢复与国际认可

第二次世界大战结束后,赫赫逐渐恢复了她在艺术界的地位。她的作品再次获得了国际间的认可,并在世界各地展出。1968年,赫赫的作品被纳入了纽约现代艺术博物馆(MoMA)举办的大型展览《达达、超现实主义及其遗产》。此时,赫赫的艺术已不再仅仅代表达达主义,它已经超越了那个时代,成为了现代艺术的一个重要组成部分。

《小太阳》1929

赫赫的作品不仅影响了她的同时代人,也深刻影响了后来的艺术家。美国艺术家玛莎·罗斯勒(Martha Rosler)和摄影师劳里·西蒙斯(Laurie Simmons)等人,均受到了赫赫的照片蒙太奇艺术的启发。这些艺术家的作品继承并发展了赫赫的创作理念,将她的拼贴美学融入到后现代的艺术语境中。

《阴影》1925

赫赫的持久影响

汉娜·赫赫的艺术不仅仅是对达达主义的贡献,更是对现代艺术的深刻启示。她的作品是对性别、社会秩序和政治权力的大胆解构。赫赫通过拼贴的方式,创造出了一个全新的艺术语言,这一语言打破了性别和社会的传统界限,推动了艺术创作的自由。

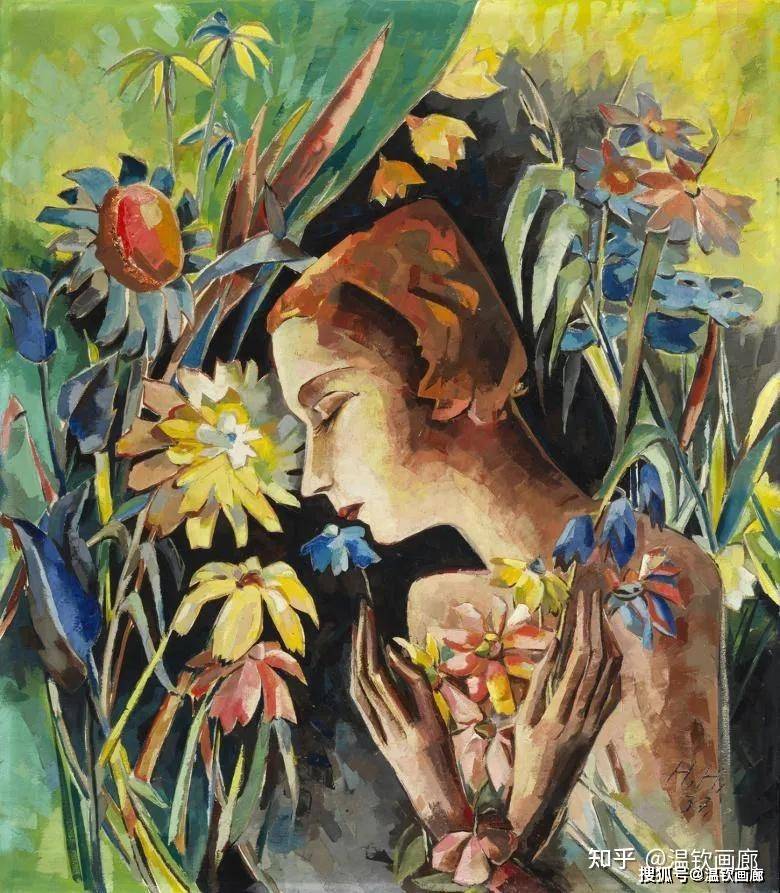

《丛中的爱》1925

赫赫不仅是达达主义的见证者,更是这一艺术运动中最具挑战性和独立性的声音之一。她通过自己的艺术和生活,展示了如何在一个试图压制个体表达的社会中保持独立与自由。今天,赫赫的遗产依然深刻影响着艺术界,尤其是在性别、社会政治和创作自由等方面的讨论上,她的作品仍然是现代艺术史中不可或缺的一部分。