临近12月月底,想必很多在外上班的人都嗅到了一丝年味,的确,一年一度的除夕就要来了,不少人已经在开始准备回家的年货,甚至连春晚的节目都已经逐渐曝光,毕竟过年看春晚一直是国人的传统

其实看了这么多年春晚,很多人应该都产生一个疑问,那就是明明春节晚会从不对外售票,可每年那些在台前观看节目的观众,又是怎么买到票的呢?特别是历年的春晚,还有前场和后场之分,最前排的嘉宾甚至还能坐在桌子旁边,边吃边看,而他们的身份都是谁,又是如何得到邀请的呢

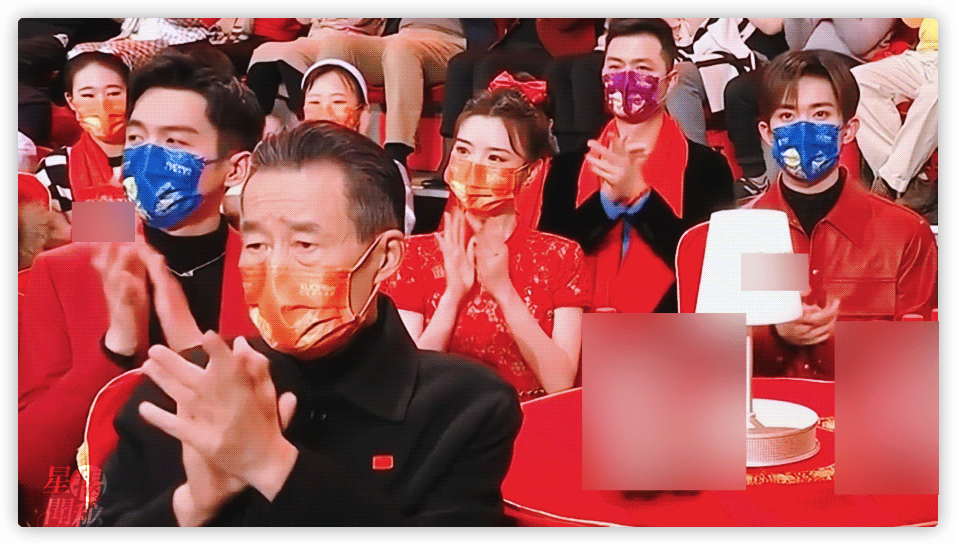

其实每年的春节晚会,坐在最前排的,大部分都是参加晚会进行表演的明星艺人,很多人应该都知道,每年的春晚,摄像头拍的最多的就是坐在春晚圆桌旁边的明星,而之所以他们的位置特殊,除了方便表演以外,还有就是表达这些明星对节目组的奉献,毕竟过年也回不了家

当然除了这些因素以外,坐在最前排的明星,也预示着他们是一年中最有流量或者最德高望重的艺人,甚至偶尔还会有主持人下场跟对方互动,这也增加了春晚节目的趣味性,对于那些年轻的演员,坐在最前排,更主要的是为了吸引年轻人,毕竟大家都喜欢追星,节目组把流量明星请到春晚上,也是为了更高的收视率

而除了明星以外,还能够坐在春晚前排的,就是一些国内知名的企业家或者科学家

不知道大家有没有关注过,在往年的春晚上,总有一位身穿红衣的女性出现在第一排,而她就是国内知名的商人靳羽西,之所以说靳羽西的地位特殊,是因为她在国外创立的品牌影响非常大

甚至为了宣传中国传统文化,靳羽西早年还自费拍摄过有关中国文化的纪录片,免费到国外播放,目的就是为了让更多人了解中国,而作为这样一位知名的企业家,靳羽西自然会受到节目组的邀请

除了以上两类外,能够进入春晚舞台的,还有参加表演的明星艺人的家属或者亲人,一般每位参加春晚的明星,都会得到几张邀请券,他们可以送给自己的亲人或朋友,邀请他们进入春晚现场观看

而坐在最后排,往往也是最后一类观众,就是在现场的工作人员,因为每台晚会都有数个不同的节目,工作人员少说也有上百,坐在后排不仅可以增加现场的热度,有任何问题还可以第一时间沟通

其实,对于真正进入春晚现场的人来说,身份比起普通人肯定是特殊的,甚至还带有一定的目的性,就像赵本山说过的那样,能够进春晚的人,大部分都不是为了节目,而是为了能够在镜头前露脸

不知在座各位对此怎么看呢?

“今年打算让全国人民受什么教育?”

12月29日,春晚主创团队经过层层讨论筛选,最终确定了春晚导演组成员。

看到该名单上最显眼的春晚总导演人选后,网友纷纷不买账。

评论区清一色的不耐烦:“怎么又是这个女导演?”

原来,这位女导演已经连续三年任职央视春晚总导演了!

从去年开始,央视春晚的观看人数由高数量下降,转变为高质量下降。

原来欢声笑语的小品,都变成了“包饺砸”模式的表演。

惹得无数观众怨声载道,欲哭无泪:

“不准包饺子”

“央视出不出来人了吗?连续几年春晚大众反应都不太好,为什么还是她?”

那么她究竟是什么来头,为何观众一看到她的职位,都“破大防”了?

她什么来头

眼看着龙年已经接近终点,蛇年已经蓄势待发。

根据日前的曝光,央视春晚的所有人员正在紧锣密鼓,暗中筹备。

这支队伍的领头羊,就是总导演——于蕾!

1979年出生在辽宁沈阳的“名门”,书法家于连胜先生是她的父亲。

从中国传媒大学毕业后,她顺理成章地进入了传媒界的“老大哥”,中央电视台。

进入央视后,她凭借优秀的口条和不俗的气质,先后担任了《非常6+1》《梦想中国》《开门大吉》等节目的编导、制作人。

2012年龙年春晚,她被任命为央视春晚首位女性总撰稿。

为了做一个国际化的晚会,于蕾仔细研究历年春晚,打破以往春晚的壁垒。

在热闹的基础上,增添了许多中国元素。

最终,龙年春晚以7.7亿观众收看的好成绩,载入了吉尼斯世界纪录。

这也为她打开了新的“飞升”通道!

从那之后,于蕾又继续担任了2013年和2014年的央视春晚总撰稿人。

2017年,她胜任了央视综艺《国家宝藏》的总导演。

在央视工作数年,不管是春晚总体设计,还是重大文艺活动的演出,或者是台本设计和串词撰稿,她都能做到游刃有余。

与张艺谋导演一同参与北京奥运会的闭幕式,与冯小刚也有深入合作。

到目前为止,于蕾在央视文艺部的江湖地位,几乎无人可以匹敌。

然而,令人崩溃的是,名利双收的她却一再被网友批评。

有网友一针见血评论道:

“春晚早已经是食之无味,弃之可惜,数年来观众的批评置若罔闻,他抛弃了群众,群众也会放弃他!”

不得不说,太经典了!

语言类节目“塌了”

除了总导演被“拎出来”挨骂外,语言类节目的负责人也不能幸免。

在导演团队的名单中,宋飞仍旧负责蛇年春晚的语言类节目。

这一消息曝光后,不少网友唉声叹气:

“怎么又是她?”

其实,不怪网友对宋飞的意见大。

她连续担任了2022年,2023年的语言类节目负责人。

可是,回顾近些年的语言类节目,不管是小品还是相声,都被网友骂成了“筛子”。

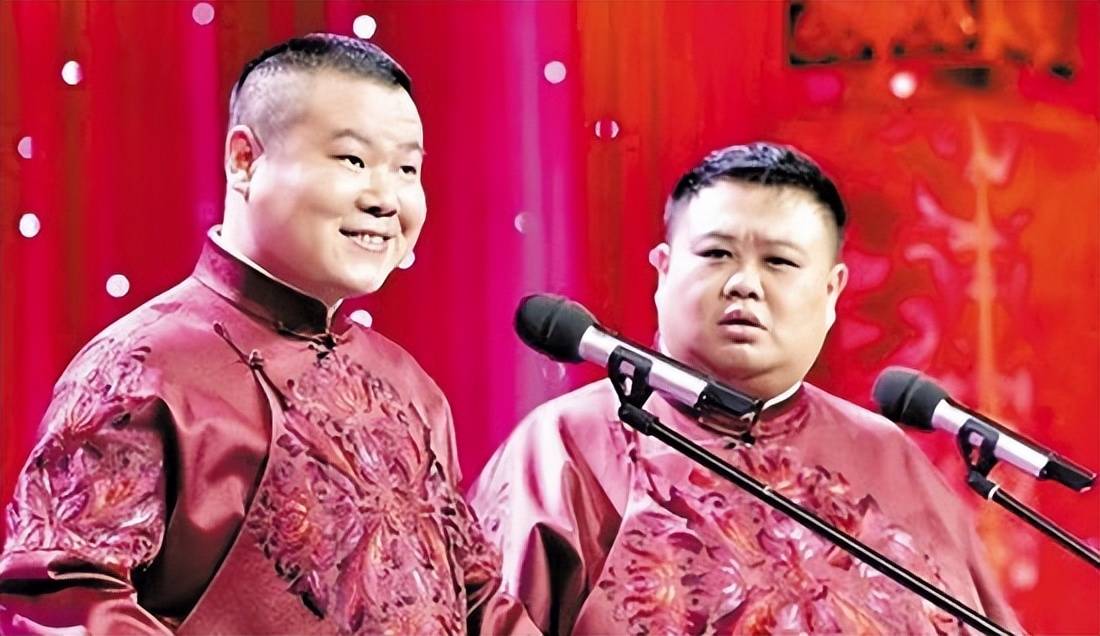

总是岳云鹏先出场,明明该是“暖场子”的。

没想到总是紧张出错,让观众跟着抠脚趾,尴尬到不行。

骂声最高,最典型的就是《初见照相馆》。

可以说,这个语言类节目,已经烂到底子里了。

只要短视频里一播放赵本山等人的优质小品,底下准有人阴阳一句:

“不如《初见照相馆》好笑。”

可以说,毫无喜剧色彩,缺乏笑点,并强行增加矛盾点。

“春晚导演说这具有教育意义,大过年的看他们吵架......”

要说一点贡献也没有,倒也不是,她们贡献了最难看的一个作品。

以至于下面的语言类节目表演人员都松了一口大气。

以前压 轴的小品演员是赵本山,现在轮到了沈腾。

对比其他语言类节目来讲,沈腾一出场,自带喜剧元素,吸引了观众们的目光。

但是有心人士细细对比就知道,沈腾的节目虽然胜过其他语言类节目。

但是质量和自己的曾经比,也是下降了一个大大的台阶!

也难怪大家在看到宋飞负责2025年的语言类节目后,忍不住吐槽了起来。

其实在我国,语言类节目本应该是全部节目中,含金量最高的节目。

尤其是有宋丹丹,赵本山,朱时茂,陈佩斯等小品天王“珠玉在前”。

观众们对语言类节目的期待值,早就达到了顶峰。

怎么能一而再,再而三的接受没完没了的“包饺砸”剧情呢?

还不如短视频里的“春晚押 题卷”看着有意思。

也怪不得歌舞类节目,越来越受欢迎了。

问题所在之处

有人说,看见过光明的人是忍受不了黑暗的。

很多老一辈艺术家的小品和相声,看看他们的作品,才可以知道观众想要看到的是什么。

不少人私信春晚导演组,提出整改意见。

总结网友的不满与提议,大概分为三大部分。

第一,忘记了初心。

大年三十举办春节联欢晚会的目的,不是为了别的,只为了全国上下开心过大年。

可是现在的春晚,却被吐槽成了“一场高大上,具有教育意义的年夜饭”。

就像赵本山在节目采访中说的,最大的主题应该是快乐。

作品没办法教育人,况且365天都在教育人了,还差这一天吗?

第二,语言类节目不够大胆,创新。

要说以前的小品,都是创造年度热梗的舞台。

可现在的春晚,都是汇集了年度流星语,让人失去了看春晚的欲望。

整体而言,创新的脚步未能跟上市场的变化。

第三,选拔人才跟不上。

央视人才辈出,可是这些人明明拿住了机会,却没有改善。

为何仍旧可以在这个位置上常驻呢?

他们是借助央视春晚的舞台“镀一层金”,还是打从心里想要做“人民的春晚”呢?

答案相信全场观众心里都有数。

结语:

有人说,春晚负责人是向上负责,不是向下负责。

这话倒也不是空穴来风。

希望可以引起春晚团队负责人的重视。

但愿蛇年春晚,最终能成为人民群众喜闻乐见、爱看、又有春节气氛的春晚。

请大家拭目以待。

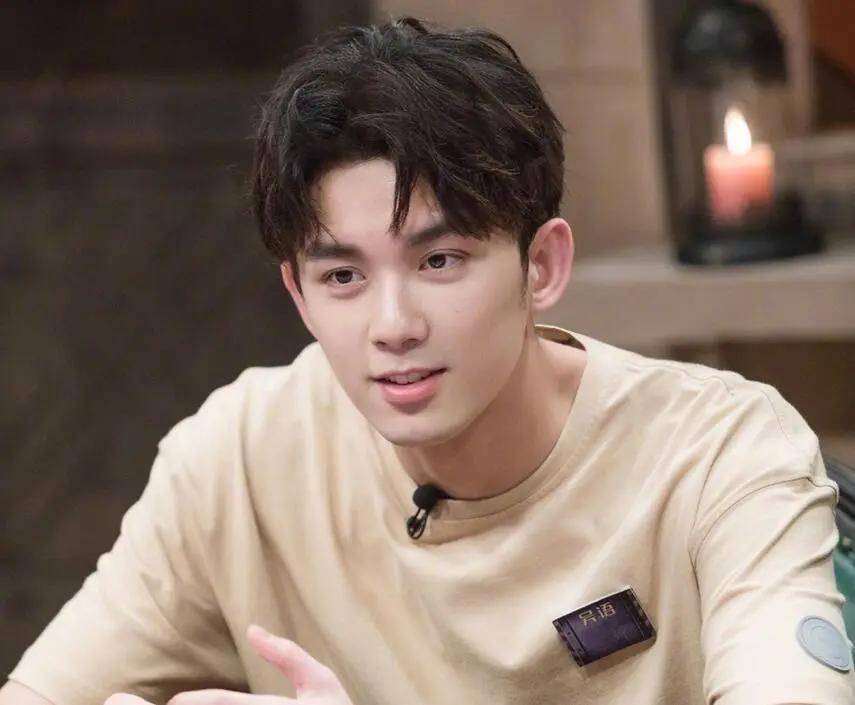

2025年,央视春晚的彩排名单有了新更新,这次的调整引入了更多年轻的演员和歌手,如吴磊、陈楚生、王铮亮、张远、陆虎、王栎鑫、苏醒等人。

近年来,陈楚生、张远、王栎鑫、苏醒等人组成的“再就业男团”依然保持着很高的人气,因此此次彩排名单更新后,许多粉丝纷纷表示十分激动。至于吴磊,无需多言,他是当下娱乐圈的炙手可热的小生。

除了这些艺人,近日曝光的消息还提到,演员蒋欣也在央视大楼参与了彩排,预计她很可能会出现在这次春晚的舞台上。

尽管历年来,央视春晚的重头戏一直是语言类节目,但随着时代变迁,越来越多的演员和歌手也开始亮相春晚的舞台,甚至不少演员也开始涉足语言类节目。

像王宝强、杨紫、黄晓明、吴磊等演员,都曾在春晚的舞台上参与过语言类节目。

这些明星的粉丝无疑感到欣慰,看到偶像登上了央视的舞台。但与此同时,许多期待语言类节目的观众却表示失望。因为语言类节目之所以成为央视春晚的“重头戏”,背后依赖的是那些真正的“喜剧大师”。

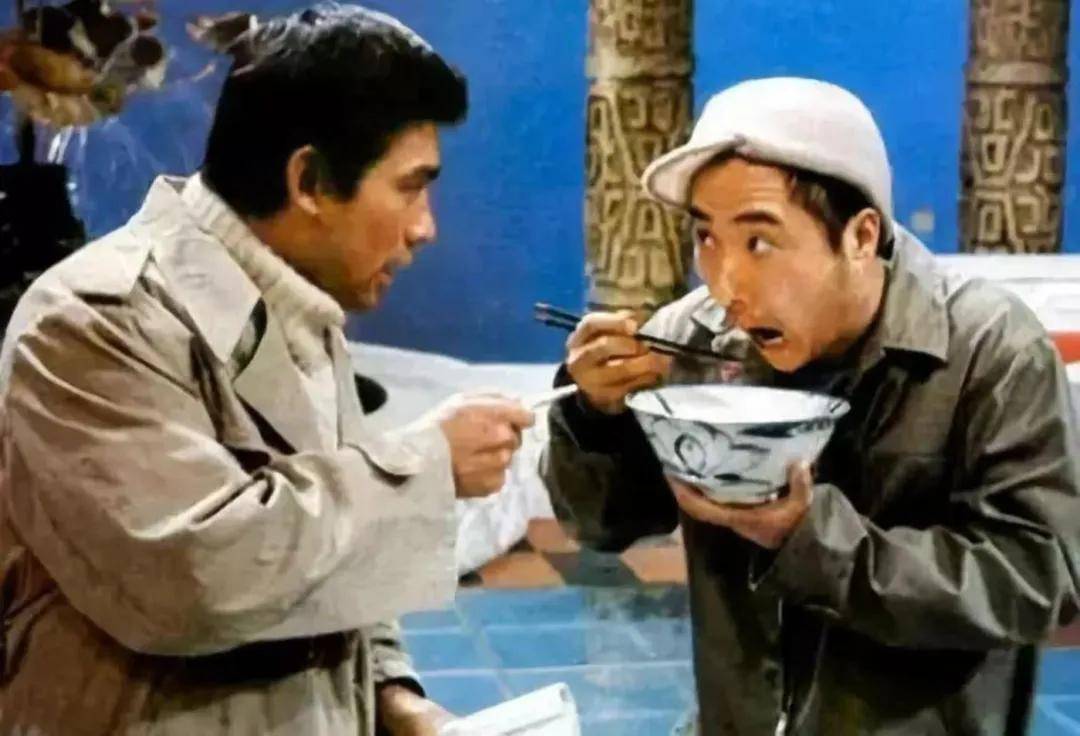

像陈佩斯、朱时茂、赵丽蓉、冯巩、赵本山、宋丹丹、范伟、蔡明、潘长江等资深喜剧演员,曾经为央视春晚的语言类节目创造了辉煌的时光。

然而,随着时代的变迁以及这些老一辈喜剧人的退场,央视春晚逐渐不再受到观众的青睐,很多人会在春晚前夕感叹,曾经的春晚光辉岁月已成过去。

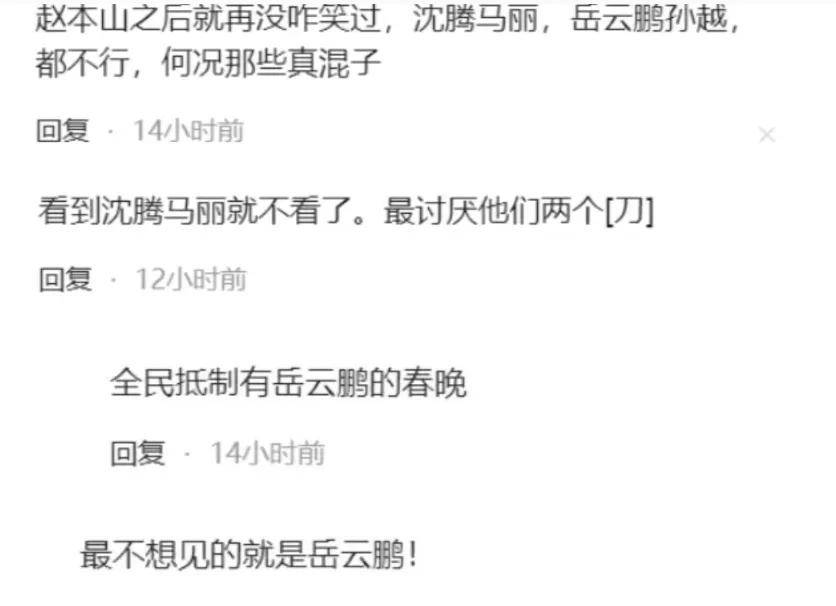

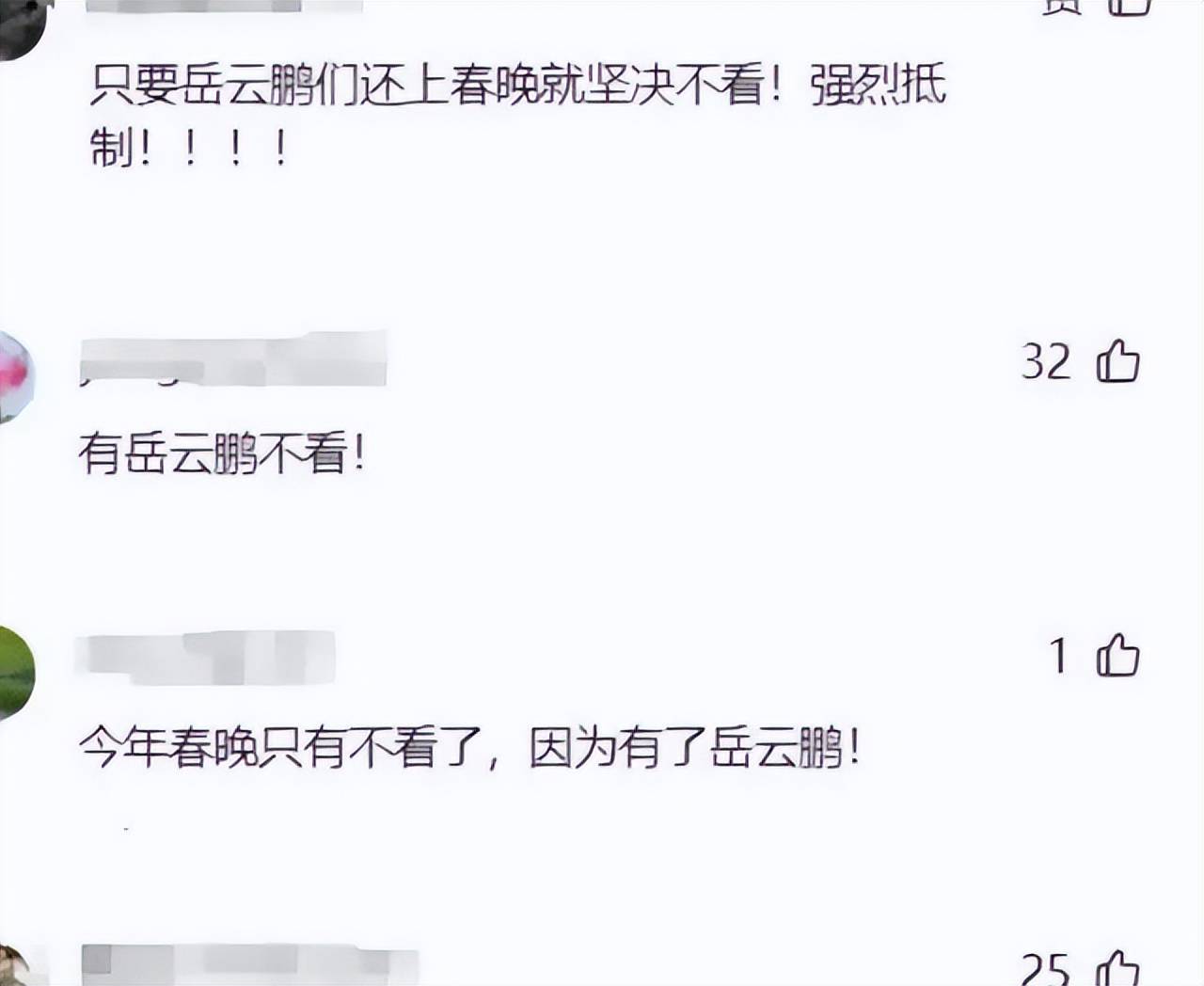

如今,即便是春晚的语言类节目,也似乎失去了往日的魅力。例如,近期曝光的春晚喜剧人名单中,岳云鹏、孙越、沈腾、马丽等都在其中。

这几位常年亮相春晚的组合,依然是观众熟悉的面孔,但出乎意料的是,很多网友对此并不感到期待。有网友认为沈腾和马丽的小品相较于老一辈的作品,缺乏了足够的“深度”。

至于岳云鹏,近几年也遭到了不少观众的批评,认为他的作品缺乏笑点,包袱不够响亮,甚至言语上也出现了口误。

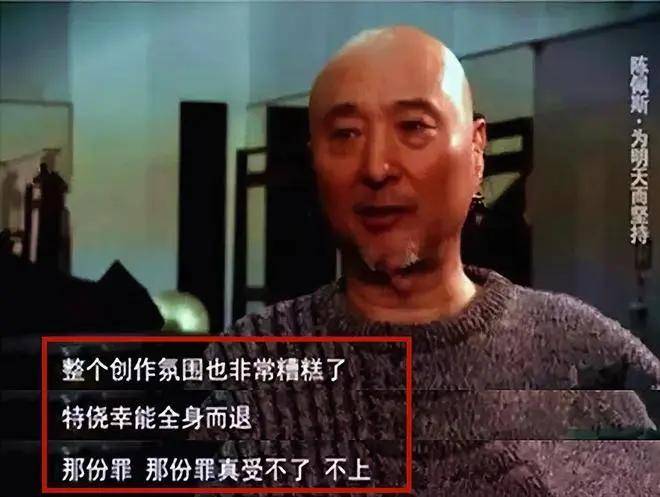

央视春晚的语言类节目越来越不被观众接受,其实这并非单纯是某个演员的责任。正如赵本山等老一辈喜剧演员曾经透露的,近年来的小品常常遭遇不合时宜的“教育”成分。

例如《初见照相馆》和《风雪饺子情》这两部作品,都被批评过于“说教”,让观众感到反感。

赵本山曾表示,喜剧的核心是带给观众欢乐,而不是讲道理。观众在日常生活中已经被“教育”了大半年,谁还会希望在春晚这样的时刻再次接受教育呢?

2008年,赵本山与宋丹丹在春晚表演《火炬手》时,赵本山情不自禁地流下了眼泪。

赵本山事后解释说,那是他第一次感受到如此巨大的压力,虽然他之前已经多次参与春晚,但这次却是因为剧本中有太多“说教”元素而不满意。

他说,当一部作品过多地加入“教育”成分时,观众就会感到不适,这也让创作者感到困扰,因为这些内容往往是强加给观众的。

尽管赵本山这样的重量级喜剧演员也只能接受这些“规则”,但他并不是唯一一个抱怨的艺术家。郭德纲和陈佩斯也曾公开谈论过参与春晚的种种不易。

郭德纲曾表示,上春晚并非易事,尤其是面对那些自称“专家”的人,他们并不了解剧本的精髓,却决定了是否能够上场,令他深感不满。

春晚快来了,大家准备好瓜子花生看节目了吗?今年的春晚,光是听名字就让人嗅到了一丝熟悉的味道——不是年味,而是那种“老配方再上桌”的感觉。你说是不是奇怪,春晚本该是全家围坐一起图个热闹的好时光,可最近几年看下来,很多人却越看越觉得乏味,甚至开始吐槽:这舞台上某些熟面孔,到底是来给观众增彩的,还是来“划水”的?

其实每到过年,春晚就像咱们年夜饭里的饺子,锅里的热气腾腾,桌上的人满心期待,可下锅之前谁也不知道这馅儿是满满惊喜,还是一口平淡。观众的期待和失望交织,像极了拆红包时的心理:既盼着拿到一沓大钞,又怕只是一张毛爷爷图画的“红包封面”。说到底,春晚早已不是单纯的娱乐节目,它承载了太多情感与记忆,而当这些情感期待一次次被“老梗”填满时,观众的失落也就愈发明显。

拿一些“春晚钉子户”来说,他们年年登台,似乎已经成了春晚的标配。可问题就在于,标配并不等于经典。过去的经典作品,总是在细节上打磨出彩,故事内容贴近生活,演员的表演自然流畅。而如今不少舞台上的常客,似乎把“混熟”当成了资本,把观众的宽容当成了理所当然。舞台上,表情夸张,包袱生硬,甚至连台词都透着一股“差不多就行”的味道,反倒让人觉得他们的表演更像是“任务式完成”。

想想那些年春晚上的经典作品,从陈佩斯和朱时茂的小品,到赵本山和宋丹丹的对手戏,再到冯巩的相声,哪一个不是让人看得笑中带泪、意犹未尽?其实他们的作品并不复杂,但胜在真实,胜在贴近观众的生活。而如今的春晚小品,往往陷入一种模式化的套路里:强行煽情,强行搞笑,强行升华主题。你以为大家会感动得热泪盈眶,结果观众只想说一句“求求别演了”。

更让人哭笑不得的是,有些演员明明才华横溢,却非要在春晚舞台上演出一种“抛弃自我”的感觉。比如某些相声演员,平时在小剧场里妙语连珠、爆梗连连,可一到春晚上,似乎就“水土不服”。这不是能力问题,而是态度问题。观众可以接受失误,但无法接受敷衍。舞台上的每一个动作、每一句台词,都是在跟观众交流。你能用真诚打动人,观众自然会给你掌声,而如果只想着完成任务,观众的反应也会毫不留情。

其实这背后反映的是一个更深层次的问题:春晚到底该如何平衡传统与创新?一方面,春晚承载的是一种文化记忆,它需要有熟悉的面孔、经典的形式来维系观众的情感链接。另一方面,观众对艺术的审美在不断变化,尤其是当下的年轻观众更倾向于新鲜感和创意。如果春晚一味地重复过去的套路,只会让人觉得它在“吃老本”,而失去了原本的吸引力。

这就像吃年夜饭,你可以有传统的饺子,但总得尝试点新菜色吧。否则,哪怕饺子再好吃,吃个十年八年也会腻得慌。春晚的舞台也是如此,它需要在形式上做出突破,在内容上注入更多的创意,让观众看到不一样的惊喜。过去的经典不是不能致敬,但致敬不等于复制,更不能成为逃避创新的借口。

这并不是说春晚不需要那些“老熟人”,而是希望他们能拿出更好的作品。毕竟,观众之所以会期待这些演员,是因为他们曾经带来了无数的欢笑与感动。可如果这些期待一次次被敷衍,最终只会变成失望。观众的宽容是有限的,春晚的舞台也不是谁的专属特权。这个舞台需要的是真正的实力派,而不是“常驻嘉宾”。

那么问题来了,为什么这些年春晚的创新会显得如此乏力?其实这不仅仅是演员的问题,更是整个节目制作思路的问题。春晚的创作团队需要更大胆地去尝试,去挖掘那些真正有才华、有潜力的新人,而不是一味地依赖那些固定的面孔。春晚本该是一个展示全国文艺创作水平的平台,而不是一个“老朋友聚会”的场所。

回到观众的期待上,我们可以发现,如今人们对春晚的要求已经不再是单纯的“好笑”或“感动”,而是希望它能成为一种文化的象征,一种情感的寄托。这种寄托来源于作品的真实感,来源于表演的真诚,而不是一味的套路和敷衍。春晚的舞台需要更多贴近生活的作品,需要更多反映当下社会现实的内容,而不是局限于那些“家庭矛盾”“婆媳关系”之类的老梗。

,还是希望春晚能真正回归它的本质——为观众带来欢乐与感动。这个舞台不需要“混子”,也不需要“任务式表演”,它需要的是用心的创作和真诚的交流。春晚不仅是一场晚会,更是一种文化的传承,一种情感的连接。在这个万家灯火的夜晚,观众希望看到的,不只是熟悉的面孔,更是那些能让人捧腹大笑或潸然泪下的作品。

兔年春晚即将到来,希望每一位站上这个舞台的演员都能珍惜这个机会,用他们的才华与努力,为全国人民带来一个难忘的除夕夜。毕竟,观众的眼睛是雪亮的,谁是真正的实力派,谁是“划水的混子”,一眼就能看出来。