| huozm32831 | 2025-10-22 21:30 |

|

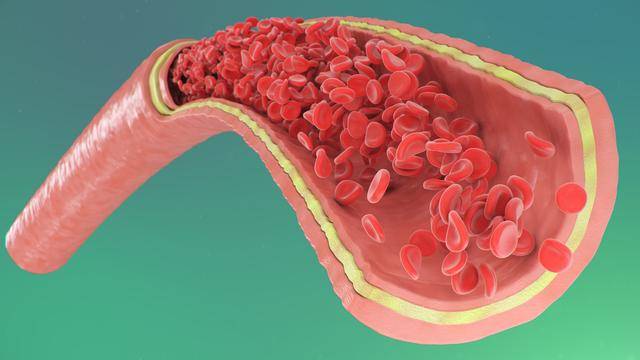

56岁的老吴原本身体硬朗,平时烟酒不沾,也挺注意饮食,可谁能想到,就在一个平常的深夜,他突然摔倒在地,说不出话、动不了半边身子,送到医院一查,竟然是急性脑梗。  医生问起当天晚上干了什么,老吴太太眼圈红了,说老吴饭后看电视坐了一整晚,还洗了个热水澡,临睡前还照例吃了点降压药。听到这里,医生叹了口气,提醒家属,这些习惯,哪一样都可能成了“导火索”。 饭后的一段时间,其实是人体血液循环和代谢调整的重要时段,尤其是中老年人,身体各项功能逐渐下降,更加容易被一些不经意的行为“击中要害”。血管一堵,就可能引发严重后果。可很多人还没意识到,觉得“我身体挺好,哪会出事”,但意外从来不会提前通知。  不少人对“饭后不能做什么”这件事并不在意,觉得吃完饭坐一会、洗个澡、吃点药不是很正常的事吗?但就是这些看似平常的小事,一旦忽视,轻则肠胃受伤,重则引发血管事件。 第一是饭后立刻坐下不动。 吃饱饭就坐着不动,是很多人饭后的“标准操作”。尤其是年纪大了,觉得饭后腿软、不想动,坐下来歇一会儿也挺自然。但问题就在于,这种习惯正是加重血脂堆积、血糖波动、肠胃负担的罪魁祸首。  进食后,血液集中到胃肠道参与消化,而坐着不动会让整体循环速度变慢,不仅影响消化效率,还容易形成脂肪沉积。特别是对于那些本身就有高血压、高血脂或糖尿病的人群,长期饭后久坐,更是加快动脉粥样硬化、引发血栓的“助攻者”。 在心血管病高发的中老年群体中,有研究显示,饭后立即静坐超过30分钟者,其心脑血管事件的风险提升约18%。一项涵盖8500名中老年人的随访研究中提到,晚饭后保持适度活动的人,其五年内突发脑梗的风险比饭后原地静坐者低了27%。这些数据说明,动与不动之间,差的可能是一条命。  第二是饭后立即洗澡。 很多人饭后第一反应是“洗个澡,舒服”,特别是在夏天,吃饱饭后洗个热水澡,几乎成了每天的固定流程。但从医学角度来说,这种做法其实风险不小。 洗澡时,尤其是热水澡,会引起血管扩张,血压降低,而吃饱饭后,身体的血液大部分调配到了胃肠道参与消化,这时候再加上洗澡的刺激,就可能出现脑部供血不足、晕厥、甚至诱发脑梗等严重后果。 很多急诊室的医生都见过这种情况,饭后不久洗澡突然晕倒的患者不少。有些人还以为是低血糖或者洗澡时间太长,其实根本原因在于,身体没法同时应对两个“血液大工程”。尤其是本身就有血压波动的中老年人,更容易出现这种危险。  就算是洗冷水澡,也不能放松警惕。冷水刺激会导致血管骤缩,血压瞬间上升,同样容易诱发心血管意外。而洗澡本身就是一个让身体“应激”的过程,如果饭后立刻洗澡,不仅胃部消化效率下降,还可能引发头晕、呕吐、胸闷等症状。所以建议至少饭后一个小时后再洗澡,尤其是热水澡,不要太冲动。 第三件事,很多人没意识到,就是饭后服用某些药物。 很多人饭后要吃药,比如降压药、降糖药、胃药等等。觉得吃饭后服药是理所当然的事,但很少有人真正搞清楚,哪些药可以饭后吃,哪些不适合饭后吃。  药物进入体内后,吸收速度、代谢方式、效果强弱,跟进食时间关系密切。有些药物在饭后服用会大大影响吸收效率,比如某些抗生素、降脂药、铁剂等,在饭后胃酸浓度变化较大,会影响药效的释放和吸收。 特别是一些中老年人习惯于“饭后一把抓”,把所有药都在饭后吃掉。其实这不仅影响疗效,还可能增加肝肾负担。有些药饭后服用还可能与食物成分发生反应,产生副作用。 例如,硝酸甘油类药物如果饭后服用,可能导致血压骤降,出现头晕眼花的情况。再比如阿司匹林,一些人为了“保护胃”,总想着饭后再吃,但其实应该根据医生具体指导来定,不能一概而论。  临床上见到过不少因药物服用时间不当导致急性不良反应的中老年患者,严重的甚至出现药物中毒。而中老年人本身代谢能力下降,一旦肝肾功能受影响,药物残留积压,更容易引起后续问题。 建议所有长期服药的人,应该咨询医生或药师,搞清楚药物与食物之间的相互影响,制定个体化的服药时间安排,不要盲目模仿别人的吃法。 从健康角度看,晚饭后的一小时其实是个“高危窗口期”。这段时间内,身体正集中力量进行消化,但人往往放松警惕,做出很多不合适的事。如果再叠加上工作压力大、作息紊乱、情绪不稳等因素,风险就更高。尤其是对于有“三高”、肥胖、冠心病、脑供血不足等基础疾病的中老年人,更是要警惕饭后不当行为。  除了以上几点,还应注意饮食本身的结构。高脂高糖饮食本身就会加重胃肠负担和血脂水平,如果再叠加饭后静坐、洗澡、服药等行为,风险指数成倍上升。建议晚餐宜清淡,适量蛋白质、少油少盐,避免暴饮暴食。吃太撑也会让消化系统“吃不消”,加重心脑负担。 值得提醒的是,不少人现在生活节奏快,晚饭时间都比较晚,加班回来匆匆吃一顿,再洗澡、吃药、看手机,一套流程下来,身体根本没有缓冲时间。这种高强度“压榨”身体的行为,长期以往,对健康无疑是慢性透支。  老年人最怕的就是突发性疾病,像脑梗、心梗这类,说来就来,根本不给反应时间。与其说是“年纪到了”,不如说是平时生活细节上的一点点疏忽积累出来的。身体不会骗人,该亮红灯的时候,一点都不含糊。与其靠药物来“补救”,不如从生活细节里下手,避免那些容易忽视的危险。 虽然道理大家都懂,但真正做到的却不多。其实,不需要多高深的医学知识,只要稍微注意一下自己的饭后行为,可能就能避开很多健康陷阱。谁也不希望自己某天在最放松的状态下突然倒下,那种措手不及的感觉,真的没有任何人能承受得起。  饭后这一小时,是需要格外注意的黄金时间。不是说不能休息、不能洗澡、不能吃药,而是要找对时间、用对方式。很多事不是不能做,而是不能“立刻做”。尤其是中老年人,身体不像年轻人那样抗造了,哪怕是小小一个动作,都可能引起连锁反应。把握好饭后的节奏,就是对身体最好的尊重。 |

|