| 姜谷粉丝 | 2025-10-22 18:58 |

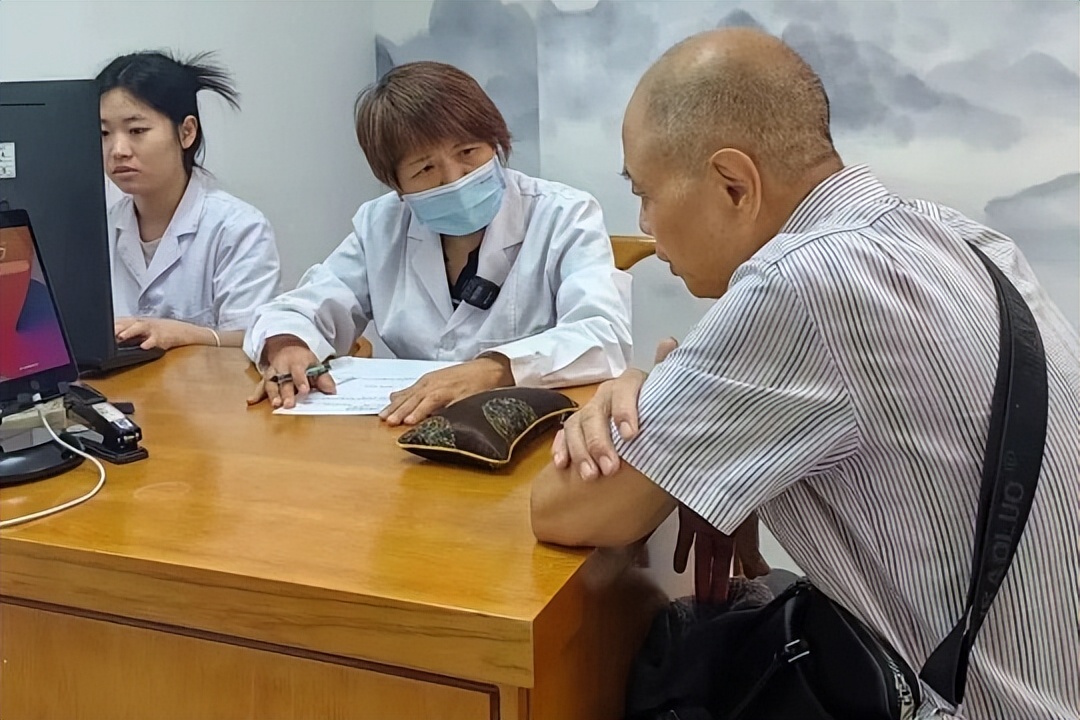

你有没有试过,吃饭吃着吃着,突然觉得饭粒像沙子一样硌牙,或者肉片像铁片一样难以下咽?不是牙齿出问题,也不是厨艺翻车,而是胃在悄悄发出抗议。 它不喊不叫,只是偷偷在你吃饭时“耍性子”。李兰娟院士曾提醒:当胃开始癌变,它往往不是剧痛,而是“吃东西的感觉”变了。这不是“矫情”,更不是“年纪大了正常”,而是身体的某种求救信号,我们却常常拿“没空”“太忙”“先忍忍”等词搪塞过去。 胃是个“老实人”型器官,能忍、爱忍、太能忍,直到忍无可忍那一刻,一切都变得难以挽回。它不像心脏那样一堵就报警,也不像肝脏那般沉默到不被在意,它的“癌变通知书”写在你每天吃进去的每一口里。  吃饭时的“异样感”,可能就是胃癌的第一个信号。 一位63岁的男性患者,近两个月内频繁感到饭后饱胀,一开始以为是吃太快,后来发展为进食时咽下困难,尤其是吃肉类时最明显。 胃镜显示:贲门部位已出现恶性肿瘤,确诊为胃癌中晚期。这类案例近年在临床并不少见,初期症状模糊、进食感受变化,是胃癌“伪装”的常见方式。  “吃饭不香”从来不是简单的小事。 大多数人在面对“吃不下”“咽不动”的时候,第一反应是换个菜谱、调个食谱,甚至干脆怪厨师、怪天气、怪心情。但很少人意识到,胃部癌变最早的表现,可能就藏在这些“吃饭的细节”里。 不是胃痛,不是呕吐,而是那种不对劲的吃饭体验:饭量变小、饱胀感提前、吞咽困难、口味变化、饭后隐隐不适。这些表现来得悄无声息,却是胃在用“吃”这件事提醒你:它正在发生结构性改变。  从现代医学角度看,胃癌的发生是多因素、多阶段累积的过程。幽门螺旋杆菌感染、长期胃炎、胃溃疡、慢性刺激、遗传易感性,都是我们不能忽视的背景因素。 而在这些风险因素的催化下,胃黏膜细胞可能逐步从正常→萎缩→肠化生→异型增生→癌变。这个过程,往往长达数年,甚至十年,但唯一可能被我们感知的,就是“吃饭”这件事变得不一样了。 而中医怎么看呢?古人说:“胃者,水谷之海,五脏六腑之本。”《内经》早有记载:“胃不和,则卧不安。”意思是,胃一旦出了问题,不只是吃饭的问题,睡眠、情绪、气血运行全部受影响。  中医讲“脾胃为后天之本”,认为胃气一伤,百病丛生。胃癌在中医视角下,常归属于“噎膈”或“积聚”,其先兆往往是纳呆、食少、腹胀、嗳气、舌苔厚腻、口中异味等看似“无伤大雅”的小毛病。 看似微不足道的“吃饭不适”,却可能是西医眼中的病理改变、是中医眼中的气机不畅。 我们常说现代人“吃得好”,但真的是“吃得对”吗?重口味、快节奏、情绪化进食成了都市胃的“三把刀”。早上赶地铁,几口面包对付;中午边看手机边扒饭;晚上聚会一顿猛吃猛喝……胃被当成“垃圾处理器”用着,却要求它“分毫不差”地为我们吸收转化所有营养,岂不是强人所难?  还有一点常被忽视:情绪对胃的影响。心理学研究显示,胃是与大脑联系最紧密的器官之一。焦虑时胃酸分泌紊乱,抑郁时胃动力减弱,长期精神压抑,可能直接影响胃壁血流,导致黏膜受损。也就是说,你不开心的时候,胃也很难消化愉快。 社会学角度看,现代社会的胃病流行,某种程度上是“生活方式病”的集中爆发。节奏快、压力大、饮食无序、社交应酬频繁,构成了“胃的四重重压”。 胃癌的年轻化趋势,正在以惊人的速度蔓延开来。数据显示,近年来我国35岁以下胃癌患者数量增长显著,年轻人不再是胃癌的“免疫区”。  那我们该怎么办?不是去“谈癌色变”,也不是“瞎补防癌”,而是——回到细节。 吃饭这件小事,值得被认真对待。 慢一点吃,认真地咀嚼食物,不要边刷剧边进食;三餐规律,别让胃突然饿、突然撑;减少腌制、熏制、煎炸食物的摄入;多吃新鲜蔬果,增加膳食纤维;注意观察自己的“饭后反应”,是否有不适感;定期检查,尤其是有胃病家族史者。胃癌不是一天形成的,胃也不是一天坏掉的。  调理胃,不是靠某种“神食”,而是靠生活的每一步调整。作息规律、情绪稳定、饮食有节、社交不过度,才是对胃最温柔的呵护。别再用“忙”来掩盖对身体的忽视,也别再用“能吃就是没病”这种逻辑自我安慰。 古人讲“食不厌精,脍不厌细”,不仅是对美食的追求,更是一种生活态度。唐诗中杜甫写:“羹饭一时熟,鸡豚亦已陈。”吃饭虽平常,却是人生中每日的“正事”。胃的健康,是你对生活专注度的真实写照。 胃不会说话,但它会用一种你最熟悉的方式——吃,告诉你它的状态。当你觉得吃饭不再快乐,甚至感觉困难,请别忽视这份“微妙的提醒”。  |

|