| huozm32831 | 2025-10-21 16:34 |

|

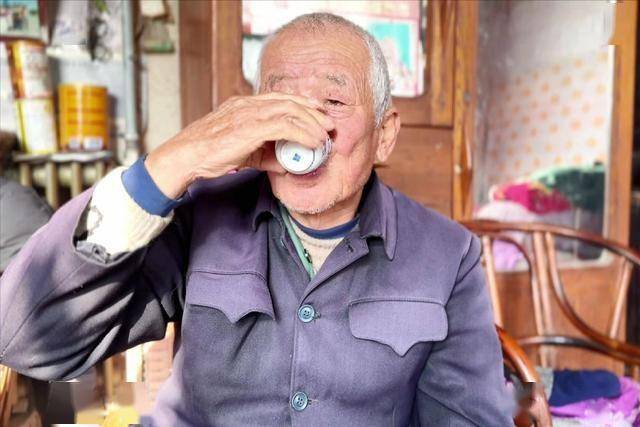

每年一到秋冬季,气温一下子降下来,医院里高血压病人就明显多起来。医生们常说,这种季节最容易出事的就是那些不懂得“慢”一点的人。 当气温开始下降,血管会主动收缩,血压也会随之自然上升。如果还不注意生活习惯,血压就像被点燃的导火索,说不准哪一刻就爆掉。 不少人觉得高血压只和食盐摄入量有关,但实际上,生活里那些看起来微不足道的小动作,才是真正需要警惕的危险所在。尤其是清晨这段时间,血压波动最大,一不留神就容易诱发中风、心梗。  不少人有个习惯,就是早晨一醒就立马起床。其实,这个动作对高血压患者来说,风险特别大。 清晨五六点的时候,体内的肾上腺素分泌增多,血压本来就比平时高,这时候猛地从床上坐起,容易让血液突然往上冲,心脏负担加重。 医学上有数据表明,大约六成的脑卒中事件发生在早上6点到10点之间,这并不是巧合。人在睡眠状态下,血压会降低,血流变慢,突然起身会让血液重力变化剧烈,导致脑部短暂缺血。 特别是老年人,早晨醒来后最好在床上多躺几分钟,活动活动手脚,再慢慢坐起。  有的人天一亮就迫不及待往外跑,非得晨练一圈才安心。运动本身当然没错,但气温低的时候,贸然外出运动,对血管刺激很大。 冷空气会让血管收缩,尤其是外周血管,心脏要更用力才能把血液打出去,血压自然升高。而且很多人冬天运动时呼吸急促,冷空气直接吸进气道,还容易引起冠状动脉痉挛。 根据中国心血管病年报的数据,每年冬季因为运动诱发的心脑血管事件占比接近30%。这不是危言耸听。早晨气温最低,血压最高,血管又紧,正是出事的“完美时刻”。 医生建议,冬天运动最好安排在上午九点以后,等太阳出来、气温回升再出门。而且运动强度不要太猛,慢走、太极、伸展都比跑步安全。再加上适当热身,才能让身体慢慢适应温差,减少风险。  第三个要提醒的事是,用力排便这件看似平常的事。很多人早上起床第一件事就是上厕所,结果一蹲下就憋气“使劲”,殊不知这是心脑血管的大敌。 用力排便时,胸腔压力增高,静脉回流减少,血压会瞬间飙升。对于高血压患者,这种剧烈波动足以诱发脑出血或心梗。国外有研究显示,约有15%的脑出血发生在排便时。 医生解释说,这是因为排便用力会引起所谓的“瓦氏动作”,让心率和血压同时升高。如果肠道又不通畅,就更容易憋出问题。 所以,高血压患者要特别注意保持排便通畅,多喝水、多吃蔬菜水果,必要时使用温和的润肠剂。上厕所时也别着急,尤其早上血压还没稳定,更要慢慢来。  情绪这个东西,看不见摸不着,却能把血压搞得天翻地覆。有研究发现,情绪激动时血压会在几分钟内上升30毫米汞柱以上。有人一生气就脸红脖子粗,其实那就是血管在“求饶”。 气温一降,交感神经本就容易兴奋,如果再因为一点小事发火,血压波动就更厉害。医生常遇到这样的情况,病人因为跟家人吵架,十分钟后突然中风。 情绪激动时,体内的应激激素大量分泌,血压、心率都会飙升。而且冬天心脏供血本就紧张,更经不起这种刺激。 其实,稳定情绪才是控制血压的关键之一。有人血压药吃得很好,但一遇到气就全乱套。学会“放一放”,有时候比药更重要。  还有一种行为很多人觉得没问题,那就是喝点酒“暖身”。天冷的时候,喝酒确实会让人感觉暖和,但那只是暂时的。酒精让血管扩张,体表温度升高,反而让身体散热更快。 更糟糕的是,酒精会刺激心脏和血压,尤其是烈酒。世界卫生组织的数据指出,每年约有25%的高血压脑卒中与饮酒相关。短时间大量饮酒后,血压会上升,甚至持续到第二天。 很多人冬天晚上喝点白酒,结果半夜心跳加速、血压飙升。医生提醒,酒精和高血压药物还会相互影响,容易导致血压波动不稳。与其靠喝酒取暖,不如穿厚点、动一动。  其实,冬季高血压问题不仅仅在于气温,还在于生活节奏变慢。冷天人们活动少,血液循环变差,血压自然更容易高。再加上吃得重、睡得晚、喝水少,各种因素叠加,让风险成倍增加。 数据显示,冬季心脑血管事件的发生率比夏季高40%以上,这个差距已经说明问题了。 医生建议,高血压患者每天早晚固定测血压,记录波动情况。血压高的不只是数字,而是身体在发出信号。  在笔者看来,很多人出事不是因为病重,而是因为大意。觉得身体还行,就忽略了这些小细节。其实,真正的养生不是多吃补品,而是避开那些危险的时刻。 天气冷了,不妨慢一点,睡到太阳升起再活动,反而更安全。尤其是早晨这几个小时,是高血压患者最危险的时间段。  除此之外,日常生活也要注意饮食控制。冬天很多人喜欢吃火锅、红烧肉、腊肠,这些食物盐分和脂肪都高,容易让血压进一步升高。 很多家庭的摄入量在10克以上。盐吃多了不仅升血压,还会损伤血管内皮,增加中风风险。适当用柠檬汁、醋、香料代替部分盐分,也是个简单可行的办法。  毕竟,高血压不是一阵子的事,而是一辈子的管理。养成稳重的生活习惯,比吃再多的药都更长远。 冬天本来就容易出事,多点耐心、少点冲动,就是最简单的自救。总而言之,气温降了,人得慢下来,血压也才能稳下来。 |

|