| huozm32831 | 2025-08-13 15:44 |

|

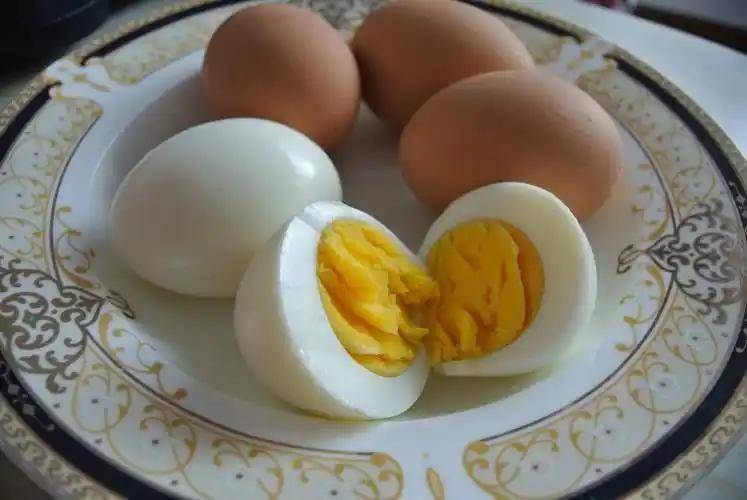

“医生,我听人说每天早上吃鸡蛋,对老年人的身体会有很大好处,这是真的吗?”一位六十多岁的老年患者在复查时随口问了这么一句。 这个问题背后,其实牵扯着很多人多年的观念。鸡蛋一直被贴着“胆固醇高”的标签,很多老人干脆不敢天天吃。 但近些年的研究发现, 鸡蛋的营养价值远超大多数人的想象,而且对于上了年纪的人来说,它能在几个关键方面带来深远的身体变化。  过去的膳食建议中, 胆固醇被认为是心脏病的元凶,鸡蛋就成了“高危食物”。然而更精细的研究发现,血液胆固醇水平的升高,更多是受饱和脂肪酸、精制碳水和整体饮食结构影响。 鸡蛋的脂肪酸构成并不糟糕, 且含有大量必需氨基酸、多种维生素和矿物质,对血脂影响有限。 真正需要警惕的,是伴随高糖饮食、油炸烹饪等不良习惯的整体饮食模式,而不是一个单独的鸡蛋。  肌肉量流失,是老年健康衰退最直观的信号之一,肌肉不仅影响行动力,还影响代谢速度与血糖稳定。 鸡蛋的蛋白质吸收率极高,氨基酸组成全面,其中亮氨酸的含量尤为突出,它能直接刺激肌肉蛋白合成,延缓肌肉萎缩。 调查显示,摄入足够优质蛋白的老人,步态速度和握力下降得更慢,生活自理能力也更强,每天早上一个鸡蛋,为一天的肌肉修复打下了基础。  鸡蛋黄中的胆碱对大脑意义非凡,其为合成乙酰胆碱的原料,而乙酰胆碱这一神经递质与记忆形成、注意力调节和信息处理速度息息相关。 老年人普遍胆碱摄入不足,这会让大脑处理信息变慢,记忆力下降,持续补充鸡蛋中的胆碱,可以为神经网络提供稳定的原材料,延缓认知功能退化,让思维的敏捷度更长久地保持。 眼睛的退化往往在不知不觉中发生,视物模糊、夜间眩光、色彩分辨力下降都是信号。鸡蛋黄富含的叶黄素和玉米黄素是黄斑区的重要色素,它们能吸收部分高能光线,减少光氧化损伤。  相比绿叶蔬菜中的同类物质, 鸡蛋中的这些成分因与脂肪共存,吸收效率更高。稳定摄入,能帮眼睛在老化过程中保持更清晰的成像能力和更好的色彩敏感度。 对于血糖不稳的老人,早餐是关键的一餐,鸡蛋的升糖指数低,不会引发血糖的急剧波动,蛋白质与脂肪延缓胃排空,让餐后血糖上升更平缓。 血糖波动幅度小,可以减轻胰岛的负担,也能减少上午低血糖引发的疲倦感和心慌,这种稳定,对预防糖尿病并发症和保护血管弹性都有价值。  鸡蛋含有的优质蛋白、不饱和脂肪酸、B族维生素和硒,可以减少慢性炎症,支持心肌能量代谢。真正让心脏受损的往往是高糖、高盐、高反式脂肪的饮食,以及缺乏运动的生活方式。 合理搭配膳食,把鸡蛋作为稳定的蛋白质来源,对心血管反而有保护作用。 骨骼健康在老年阶段至关重要,骨质疏松不仅意味着骨折风险,也关系到长期的生活质量。  鸡蛋所含维生素D虽非极高,却可促进钙的吸收与利用,而蛋黄中的脂溶性成分能使维生素D发挥得更为充分。 蛋白质是骨基质的核心结构,长期缺乏蛋白质,会让骨骼密度下降加快,每天摄入鸡蛋,可以在骨骼支持和钙利用上形成协同效应。 鸡蛋的作用,还在于为免疫系统提供底层支持。免疫细胞的构建需要氨基酸,抗氧化系统的运行离不开硒和锌。鸡蛋中的这些元素比例适中、吸收率高,能为免疫防线提供稳定的原料。  免疫力下降是多种慢性病恶化的温床,保持免疫稳定,对老人意味着更少的感染、更好的病程控制。 很多人对鸡蛋的热量抱有担心,认为会导致体重增加。但从饱腹感来看,鸡蛋的效果明显高于等量的精制面包或米饭,往往能让中午的食量自然减少。 控制总能量摄入,比刻意减少某种单品的摄入更有效,对于体重控制不佳的老人,把鸡蛋放进早餐,反而可能在长远上减少总热量。  也有人担心鸡蛋的蛋白质会增加肾脏负担,这种担忧更多针对已有严重肾病的人。对肾功能正常的老人来说, 鸡蛋的蛋白质代谢废物少,利用率高,不会带来额外压力。 相比之下,长期依赖加工肉类补充蛋白质的人,摄入的钠和不健康脂肪才是真正的肾脏威胁。 需要强调的是, 鸡蛋带来的好处不是立竿见影的,而是日积月累的结果。它不会让人一夜之间变得更健康,却在长期的营养补充中,逐渐填补肌肉、脑、眼、心、骨、血糖等多个系统的不足。  这种变化是缓慢的,却扎实可靠。 鸡蛋之所以值得在老年人的餐桌上占一席之地,不只是因为它便宜、易获取,而是它在营养的广度与吸收效率上的优势。 在同等热量下, 很少有食物能像鸡蛋这样同时为多个系统提供支持,而且适应性强,能融入各种饮食习惯中。  长期坚持,不单是多了一份优质蛋白那么简单,而是在日常生活里建立一个稳定的健康支点。 很多慢性问题的发生,不是因为缺少高端补品, 而是因为日常餐桌缺少这种稳定的基础供给。鸡蛋的价值,就在这种看似普通的稳定里。 |

|