| 姜谷粉丝 | 2025-08-12 08:15 |

|

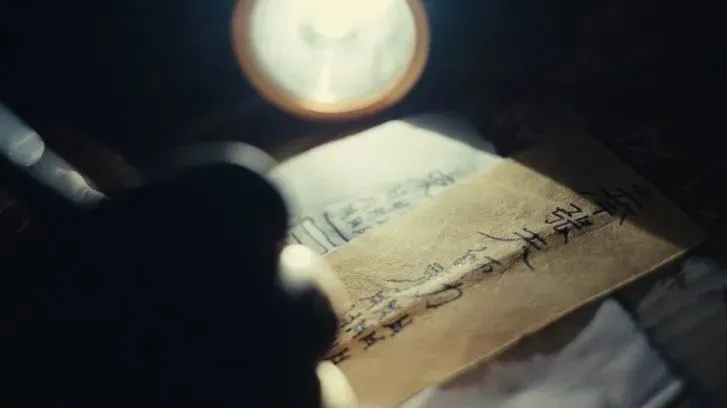

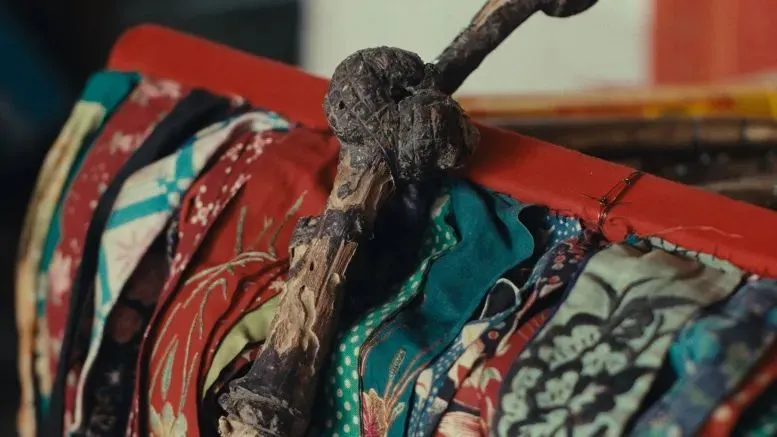

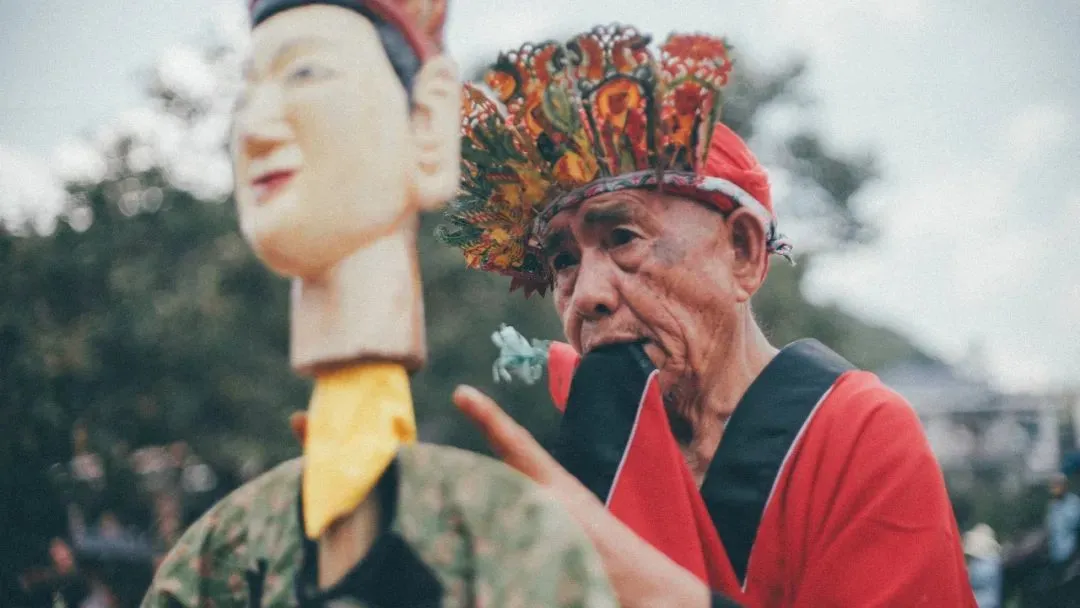

大多人对湘西的第一印象,应该来自影视中“赶尸”“下蛊”等神秘的苗族巫术,我没见过也不了解。作为苗族人,我对本地、本民族的文化了解甚少。这让我下定了决心追根溯源,回到这片故土,从赶秋节开始寻找。 赶秋节是湘西苗族祈求秋日丰收、来年风调雨顺的大型民俗祭祀活动,在立秋之际举行,由当地苗族的巫傩法师(俗称“巴岱”)操办。每年举办地不一,立秋当日逢哪村的赶集日,便在哪村举办,这两年的赶秋节恰巧都在花垣县的排料村,我往往会早回家,等待这千年复始的节日盛况。 01 寻访巴岱,巫傩奇术 在村子,要怎样才能找到法师?那你的口袋得有包烟,然后去到村里的凉亭,给几位歇息的村民递上,于是就能从他们口中得知:“哦,你要找巴岱啊,他家就住在......” 跟着指引,寻见了掌坛祭司石红义师傅,他正在家与徒弟商量赶秋节的事宜。天色渐暗,夕阳的余晖落在门口的巴岱法师们的肩上,天黑他们便会聚齐于此,每个人都拿着法器。晚上是他们排练的时间,五花八门的法器让人目不暇接。 左手拿着的由三十六条彩带组成的法器叫绺巾,是苗族的刺绣师傅一针一线绣出来的,每条都代表一种鬼神,在手中挥出去是把鬼赶走,挥进来是把神请来。   巴岱挥舞绺巾司刀与吹牛角号 右手拿着的铜制法器叫司刀,斩妖除魔的杀器,两者结合,配合巴岱的手势与舞步,形成了独特的“司刀绺巾舞”。在赶秋节,师傅们会不停地跳着司刀绺巾舞,驱逐邪祟,以保祭祀活动的顺利。 老师傅坐在一旁敲锣打鼓,时不时起身指导徒弟们的动作,锣鼓的交奏声与徒弟们有节奏的挥刀练习声响彻着村寨。我坐在堂屋角落的木椅,静静感受着文化血液的传承,还有这座偏远村落依旧热忱的心跳。 转日在石师傅家吃早饭,闲聊之时,一个村民赶来说自家小孩子被吓到了,请求帮忙“取黑”。在湘西,一些恢复缓慢的疾病或身体不适,人们会认为是被秽物惊吓,需要法师或苗巫医帮忙“取黑”。   为徒弟敲锣打鼓的老师傅、练习中的巴岱徒弟 师傅带上司刀前往,了解情况后,便回去准备符纸;他坐在暗沉的堂屋,手里拿一小杯酒,念念有词,“取黑”的过程在纸钱燃烧的火焰中结束。 过几日,村民说孩子已经好许多了,我询问关于“取黑”背后的原理,对方说:“也说不清楚,只能说信则有不信则无。”关于报酬,他说都是一寨人,不会收钱,给师傅准备包烟就好。在村里,不能少了巴岱,苗族人依赖他们,药要信,神灵也要信。 晚上在石师傅家,讲到巫傩奇术这一话题,师傅来了劲,非要展示,他拿出三根筷子稳稳地立在装了半杯水的搪瓷杯里,我认为这不难,也想尝试,结果半天连一根筷子都立不起来。石师傅坐在旁边,只是看着我乐呵地笑。   司刀-竹卦-牛号角、巴岱写的符咒 02 祭前准备,苗寨信仰 八月酷夏,太阳炙烤大地,这气势像是要把人也一并蒸发,可被这片山水灵气浇灌着的人,可不会觉得热,只是惯常地在田地里忙活着。师傅们热火朝天地搭建赶秋节祭祀需要的圣殿——“老君殿”。湘西的巴岱文化属道教分支梅山教一派,并结合当地的人文特色形成了独特的巫教,同时也保留了道教的观念,太上老君便是巴岱所认的祖师爷。顶着烈日,几位师傅戴着草帽,在铁锤与钢丝的碰撞声中,一根根粗壮的木头被师傅们拼接起来,逐渐有了老君殿的模样。   搭建好的老君殿、巴岱家的后厨 石师傅家宾客如云,连邻村的都过来帮忙干活了,男人准备祭祀道具,女人准备饭菜。堂屋里堆满彩纸,还有刚从山上砍来的竹子,老师傅们剪起纸来利索,毫不逊色于年轻徒弟。这些剪纸是祭祀当天所需的道具,别看这一捆白色剪纸平平无奇,它们代表着“五猖兵马”,是赶秋节祭祀中不可缺失的部分。旁边的旗杆和花边彩杆,代表“五猖旗”与“街条”,师傅们将做好的街条带到老君殿附近的田地上,两百来根被规整地树立,形成了巨大的方阵,名为街道,与天上的某处街道遥相呼应。到了赶秋节那天,师傅们将率领“五猖兵马”“阴兵阴将”穿行其间,最终抵达老君殿请示太祖。   师傅们剪制“五猖兵马” 有老者讲述排料村的由来:以前祖先都在芷耳村那边,后来放牛人发现排料村这片的山水肥沃,到清朝时期慢慢迁移过来。牛望清明,人望立秋。只要是立秋了,不超过二十来天粮食就可以丰收,所以苗民每年都举办这盛大的赶秋节祭祀,准备迎接五谷丰登的喜悦。老者开玩笑地说:“我现在是村干部,管着他们(巴岱),到了阴间,红色的巫袍一穿,谁都要听他们的!” 回去路上,坐在河边的凉亭休息,静静享受诗一般美丽的苗寨。这般小桥流水,甚至让人想下水同游。我常想,如果不走出湘西这片大山该多好,但离开故乡才能获得故乡,才会知道山的美。也逐渐明白山里人为什么要住在山里,为什么总是担惊受怕,而巴岱法师,就是他们的心理医生,也是扎根在这片土地上的信仰。   排料村景色 傍晚,一辆面包车驶入村子。是“秋公秋婆”和“土地公土地婆”到了,这些身着苗族服装的造像仪态端庄,被几个小伙抬进屋子。驻足凝视雕像许久,惊讶人物模型的写实程度,到底是经过谁的巧手诞生,若是不了解的人,兴许会被吓一跳。苗族有个传说,神农派了对男女去寻种子,以求五谷丰登、鼓腹含和,他们不负众望,取得种子归来,苗民们便尊称二者为秋公秋婆,在每年赶秋节,苗民便会进行祭祀活动以酬谢他们。在以往,秋公秋婆都是从村里选出两位德高望重的老人扮演,近几年换用假人模型,但想想也合宜,可以免去老者高强度参与的辛苦,又少去人选之争的烦忧。   供奉着的秋公秋婆和土地公土地婆、练习苗鼓的苗族女人 村部传来阵阵鼓声,白日空旷的操场在此刻聚满了人,女人们都来这排练,她们从双龙镇请来技艺精湛的老师,学习苗鼓。小孩在一旁嬉戏,阿公阿婆也爱看,坐在楼前的阶梯上,看着这些铿锵有力的敲击和舞步。 赶秋节前一日,村头就逐渐喧腾起来,在外的游子们纷纷返家。这是苗家人最隆重的节日,农民放下农具、手头的活计也停了,大家全身心地投入到节日的筹备。他们排演着节日的仪程,晚上聚在村部开会,当日将会有成千上万的人前来观赏。望着这般热火朝天的景象,赶秋节该是何等盛况?全村人都翘首以待,这半月来的精心准备,终于要完整呈现了。   为老君殿提笔写联、祭祀队兵马将帅旗 03 秋祭大典,人人欢歌 赶秋节正逢初四的赶集,凌晨五点,排料村的街道就已开始熙攘,赶集的商贩们售卖的商品琳琅满目,大多是当地特产。如果你有机会来湘西,那么一碗搭配油响粑的湘西米粉是必不能错过的佳肴,在任何小村子都能品尝到。这里的美食实在太多,米豆腐、麻辣豆腐、血肠粑、玉米粑、酸萝卜、炸酸辣子......还有些摆卖苗族服饰、银饰的摊位,区别于景区的浮夸博眼,这种村寨赶集售卖的苗族服装是传统、原生的。如果幸运的话,还能找到纯手工缝制的苗服,银饰也是款式多样、精美绝伦。要如何辨别纯手工制作的苗服和银饰?请记住一句话:纯手工制品难免有瑕疵,而机器制品则完美规整。   油响粑、试戴银饰的苗族妇女 七点时分,街上的人流开始激增,走路磕磕绊绊,人山人海的形容都不为过。耳边都是赶集的喧哗声,热闹非凡,有大人呼喊小孩的声音,有路人与商贩讨价还价的激烈声,还有熟人碰面离开老远后还要大声答复的吆喝声......在这一天,无论是年轻的女孩还是年长的阿婆,她们都穿银戴饰,绚丽的苗族服饰耀眼夺目,美丽的身影点缀着熙熙攘攘的闹市。田野上,几位苗族女性哼唱苗歌,像是许久未见的姐妹,大家用山歌对唱,以表今日的喜悦。歌声古朴浓郁,穿梭在绿油油的秧苗间,拥抱这片土地,任何的风吹草动都像是山神应予她们歌声的赞许。   早晨的集市、正在化妆的苗族女人 当穿上法袍的一刻,就是神灵的中介了。平日里衣衫朴素的巴岱们,在穿袍戴冠、背插五猖旗之后,气质一下就变得威严神圣起来。在石师傅家,几十位法师整装待发,掐诀念咒,向祖师请示领兵出征,牛号角的声音在村间回荡。年轻人扛着帅旗,德高望重的巴岱走在前面,手里握着木雕的行法楠蛇棍,带领这支浩荡的队伍出发。伴随震耳欲聋的锣鼓声,后行的巴岱们挥舞司刀绺巾,前往村部与各地来的表演队会合。 此刻街道上来往的人摩肩接踵,都等待着法师队伍。领头的武术队挥舞着流星砣,为队伍开辟道路;土地公土地婆、秋公秋婆紧随其后,威严地坐在轿子上,在苗人心中,他们的地位举足轻重,后面紧随巴岱为其保驾护航。   行仪队伍、绺巾与行法楠蛇棍 烈日灼烧,法师们绺巾挥舞得却是紧实有力,司刀上铜钱碰撞的声音清脆空灵,他们眼神坚毅,祭祀也像是场训练成果的考验。村民们知道这支走街串巷的队伍意味着什么——土就是他们的根,直白地说,他们是从土地里生长出的民族。 行坛队伍带着贡品,踩九州、发兵、出门一路立五营、扎五寨(道教仪式),一路走向老君殿,进入插满街条的田地,队伍在掌坛师的带领下“迁街”,到达殿前朝拜。朝拜的主要形式是司刀绺巾舞。此时的巴岱们终于不受场地限制,开始大展手脚,逐一向老祖展示各自的本事。绺巾舞得更加有力了,几十条彩带在其挥舞下直冲云霄,划出完美的弧线;脚下的舞步流畅,牛号角的轰鸣像是与天对话。   老君殿前司刀绺巾舞、挥舞绺巾的掌坛师 从巴岱们沉浸的状态中,甚至感受到几分神性,那一刻,真的相信他们能通达神灵,相信他们能给村民带来五谷丰登的祈福。 在请示老祖后,赶秋节最精彩的环节来了,上刀梯!硕大的刀梯柱立在老君殿正对面,柱上的刀虽不是很锋利,但踩上去稍不留神也会划开血口。先向神明献祭贡品,一位表情凌厉的巴岱,脱去鞋子,赤脚走到刀梯前,摆弄手诀,向刀梯鞠躬。他步履轻快,只是眨眼的工夫便爬上了刀梯顶端。他掏出猖旗,面对老君殿,嘴中不断念词,像是与老祖请示,自己将要做法以求风调雨顺,岁丰年稔。   刀梯前祭拜、刀梯全景 念词结束后,巴岱稳稳地屹立在刀塔顶端,收起猖旗,掏出绺巾与司刀,竟在十来米的高空中跳起司刀绺巾舞! 在第一个巴岱上完刀梯后,又是几个年轻的法师接二连三地爬上刀架。为什么他们对上刀梯看得尤为重要?自古以来巴岱自称“玉皇正教、老君门下弟子”,他们需要通过上刀梯的方式与玉皇、老君沟通,得到认可。其二是因为巴岱行教的对象是这片土地上的民众,要想苗人们相信自己,那一定得有过人的本领,正好通过赶秋节,展示自己的学艺得道。 刀梯仪式结束,赶秋节的祭祀环节落幕,接下来就是举寨欢庆的时间。   站在山头悬崖的巴岱、观众台 平日里忙活的村民们,趁着节日尽情释放,舞台上精心打扮的苗族女性们穿着苗服载歌载舞,舞龙舞狮的队伍在操场上展露英姿,甚是热闹。观众都被这股威严和灵动震撼了,孩童更是直勾勾地注视着。“咚咚咚!”如雷贯耳的苗鼓声应景响起,刻苦练习半月,终于可以大展鼓技了,她们满脸是自信,鼓点如雨,震得山岚轻颤。 集市上,阿哥请阿妹吃一碗香浓的米粉,阿妹回赠冰凉的绿豆沙,眼神交替间,秋阳也柔情了几分。此后的两天,村里都会如火如荼地举办“村BA”,赶秋节也成为了重要的青年社交的契机。   秋公秋婆前跳司刀绺巾舞、老君殿前掐诀念咒的掌坛师 04 怀同样心愿者,无别离 我下厨给石师傅一家做了些家常菜,感谢他这段时间的照顾,他转身从冰箱拿出“宝贝”要分享,这个宝贝......竟是一碗虫子......虽说是本地人,但也吓了一跳。说这是桃花虫,可金贵了,高蛋白。如果去到苗人家里,对方愿意拿出一碗桃花虫招待,那真是最高礼仪。 晚上,师傅拿来一堆木棍,用融化的蜡烛液和白布自制了火把,在旷阔的田地里架起篝火。村里孩童们像山雀般聚拢,瞳仁里跃动着橙红的火苗。“我们在做煲仔饭!”我故意压低声音,孩子们尖叫着后退,又咯咯笑着扑回来,把苗寨的风搅得愈发欢腾。今晚,我们只想狂欢,大家在莽原上放一把火,火堆燃烧的声音噼啪作响。   巴岱家的神坛、排料村的小路 我们坐在火堆边聊天,我们挥舞着手中的火把,我们手拉手绕着火堆呼喊,像是远古图腾起舞的剪影。所有人的心都被烧得滚烫,满腔热枕都在猛烈燃烧。 “这把火,烧得我们像发烧一样。” “不,这把火,把我们的眼睛都照得水灵灵的。” 时隔一年,我仍会梦见那座纯粹天然的小村子——群山环抱的木瓦房,被晨雾浸湿的青石板,以及赶秋节上飞扬的彩绸。我们褪去在城市生长的钢筋混凝土的外壳,像一株偶然飘落的蒲公英,轻轻跌进苗寨的脉搏。巴岱法师的口诀吟唱在秋收的谷仓中回荡,村民的笑纹里藏着苗人仙灵的低语。 那些我未能讲述出来的瞬间,有些故事终究属于土地,唯有内心真诚的能量才能听见它的心跳。   乘凉的苗族阿婆、排料村燕子山 |

|