| 527801728 | 2025-08-10 21:00 |

|

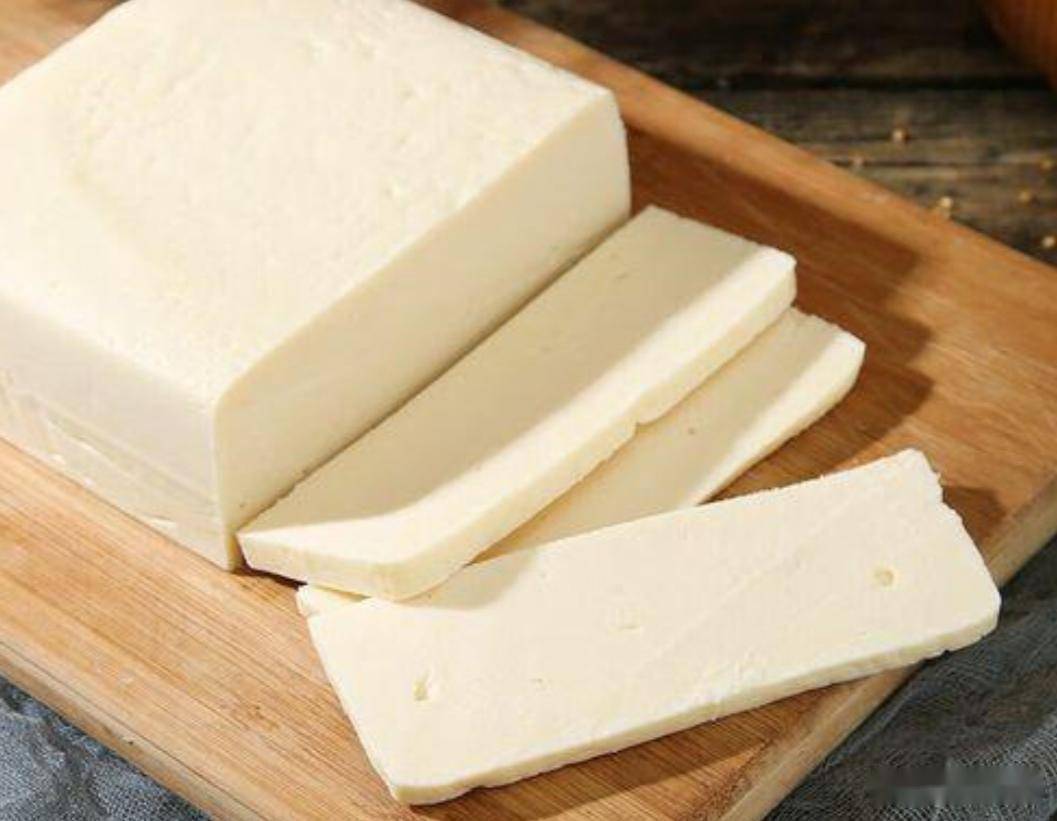

清晨的通辽街头,总飘着一股子“矛盾”的香气——烤全羊的焦香混着荞麦面的清苦,奶茶的醇厚缠着炒米的酥脆。这座被草原环抱的城市,连空气都浸着游牧文明的醇厚,连街边小摊都藏着草原儿女对食物的虔诚。 手把肉:草原上的“鲜”字密码 通辽人待客的最高礼节,必是一锅咕嘟冒泡的手把肉。选科尔沁草原的苏尼特羊,只加盐与清水炖煮,肉质嫩得能嚼出阳光的味道。  老饕们会捏着羊骨边缘,用蒙古刀削下薄如蝉翼的肉片,蘸点野韭菜花酱,那股子鲜甜直往天灵盖冲。若赶上那达慕大会,您准能看见烤全羊的金黄皮脆得能听见“咔嚓”声,油脂滴在炭火上腾起的青烟,混着牧民的歌声飘向远方。 荞麦饸饹:黑土地里长出的“健康密码” 荞麦饸饹是通辽人刻在基因里的乡愁。石磨磨出的荞麦面带着紫灰色泽,压成圆条在沸水里打个滚,浇上用羊肉丁、土豆块熬的卤子,再撒把翠绿的香菜末。咬下去荞麦的清香混着肉香在舌尖跳舞,比任何精米白面都来得扎实。  更妙的是,这碗面还藏着通辽人的养生智慧——荞麦富含芦丁,对三高人群格外友好,吃的是味道,养的是身子。 对夹:塞外版的“汉堡包”,咬一口全是故事 走在通辽的街头,您准能遇见推着小车卖对夹的摊位。这看似普通的烧饼夹肉,可是通辽人的“早餐之光”。外皮是炸得酥脆的饼皮,夹着熏得油亮的猪肉,咬开瞬间汁水在口腔炸开,当地人管这叫“塞外汉堡”。  有趣的是,这对夹的吃法还分“文吃”“武吃”——文吃是细细品味,武吃则是大口咬下,任由肉汁顺着手指流下来,图的就是个痛快。 奶豆腐:把草原的月光嚼进嘴里 要说通辽最“浪漫”的食物,非奶豆腐莫属。牛奶熬煮后凝结成块,晒得干干的能存上小半年。饿时掰块配奶茶,甜中带酸,像把草原的月光嚼进了嘴里。  更有趣的是,这奶豆腐还是游牧民族的“移动维生素”——富含乳酸菌和钙,牧民出远门时往怀里揣几块,既能充饥又能补营养。 炒米:从《吕氏春秋》走来的“古代零食” 您敢信?通辽人爱吃的炒米,早在战国时的《吕氏春秋》里就有记载。  科尔沁炒米传承蒙古民族传统工艺,采用内蒙古科尔沁地区优质散糜子为原料,经过选料、筛选、清洗、蒸煮、炒、碾等10多道工序精制而成,具有煳香酥脆可口、营养丰富、充饥耐饿、即食等特点,是健康绿色的传统食品。散糜子为炒米的原料,其栽培历史悠久,是古老的杂粮作物之一。 风干牛肉:游牧民族的“食物密码” 风干牛肉是游牧民族的智慧结晶。选后腿肉切成条,用盐与香料腌透,挂在阴凉处自然风干。咬起来费点牙口,却越嚼越香,咸鲜里带着阳光的味道。  如今,这风干牛肉还成了通辽的“土味伴手礼”,游客临走前总要捎上几包,把草原的味道带回家。 走在通辽的街头,您会明白:这里的食物从不用奇珍异兽博眼球,却把“鲜”字写进了骨子里。当烤全羊的油脂滴在炭火上,当荞麦饸饹的香气飘过红山文化的遗迹,您吃的不只是食物,更是游牧文明与农耕文明在舌尖上的和解。下次若路过通辽,记得别急着赶路——找家街边小馆,让热气腾腾的手把肉,替您解开草原的密码。 |

|