| 老大牛牛 | 2021-09-16 17:26 |

|

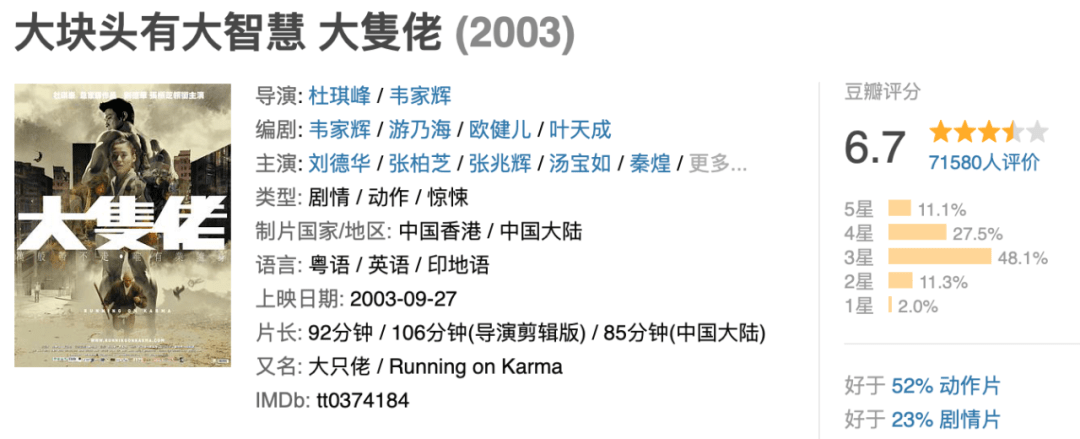

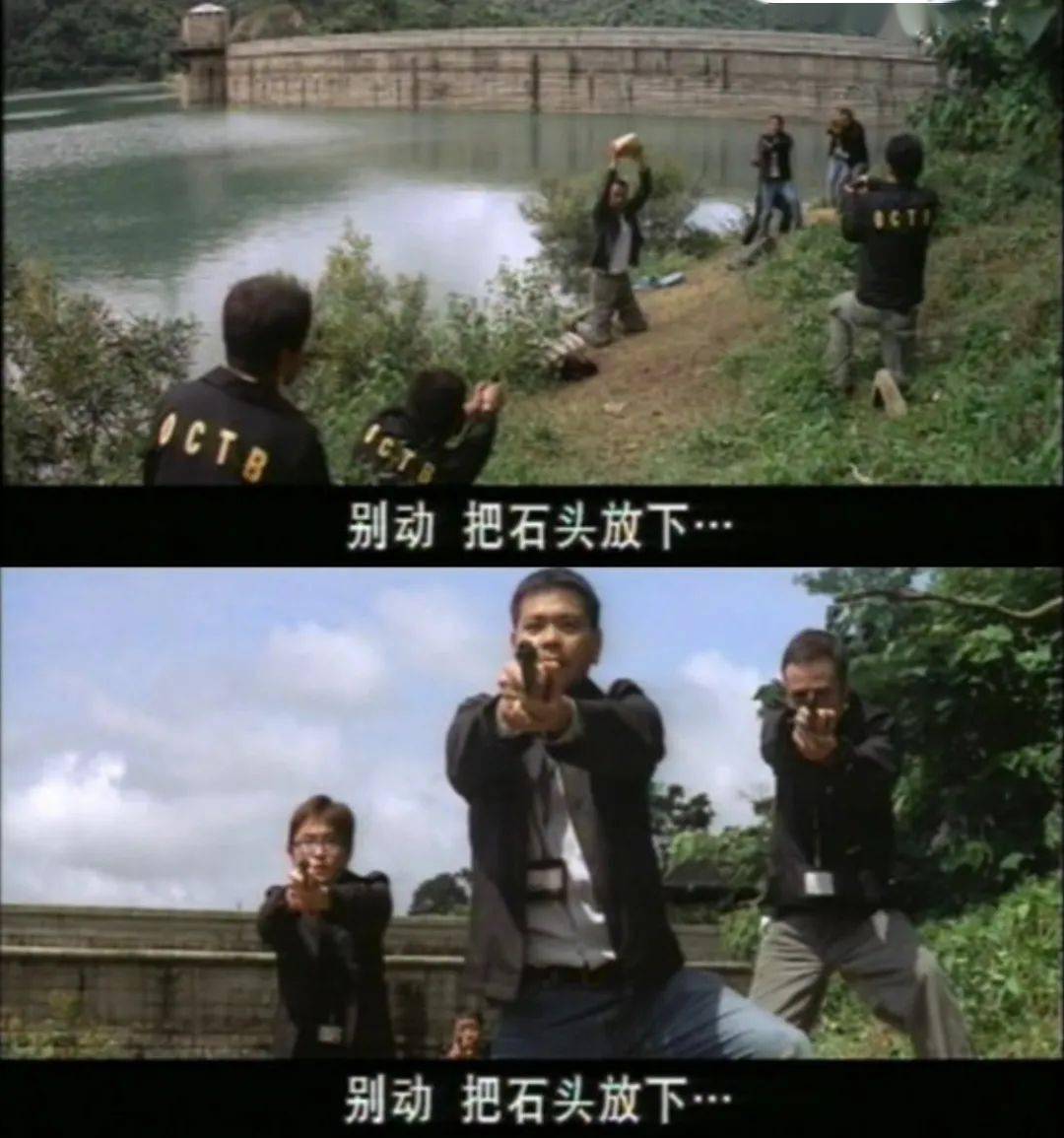

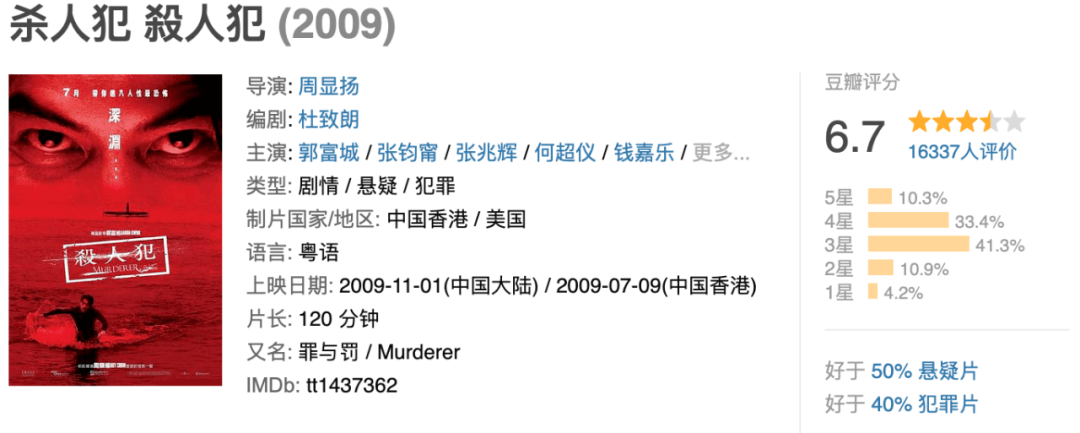

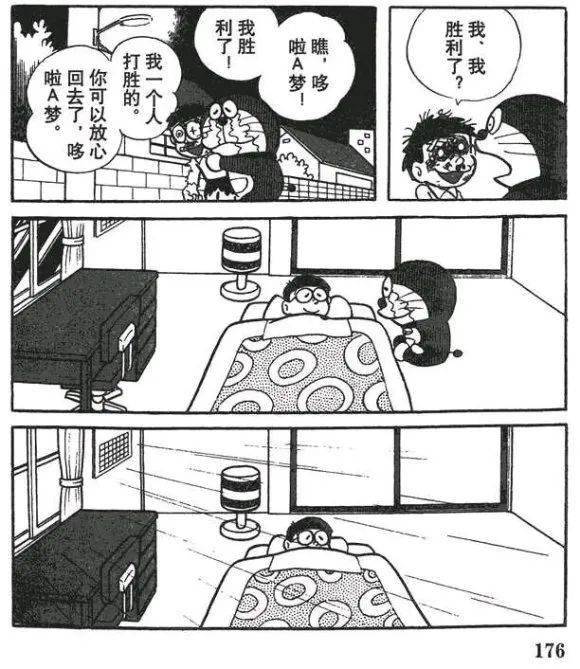

上周,一部万众瞩目的大片上线了。 这就是当代恐怖大师温子仁的新作《致命感应》。  更令人惊喜的是,国内视频平台还成功将其引进。 让一部R级片实现了国内国外同步上线。 真是有史以来的头一遭!  如此好事,想必应该是一片普天同庆的欢快场面吧? 但,事实恰恰相反。 一众影迷怒不可遏,甚至掀起了轰轰烈烈的抵制运动。 视频平台方面居然落入了「吃力却不讨好」的境地。 这一切,到底是为何呢? 简单来说,矛盾的根源离不开那两个字—— 删改。 作为一部追求体验感的恐怖片,《致命感应》的剧情不算复杂。 故事围绕一位名为曼迪逊的女人展开。  由于其脑部意外遭受撞击,她获得了能看到幻象的特殊能力。 只是,幻象的内容并不友好—— 全部都是一个相貌丑陋、身形诡异的「怪物」疯狂虐杀的场景。  而随后的第二天,在实际生活中就会出现相对应的谋杀案。 这证明,曼迪逊所看到的并非幻象,而是真实的场面……  接下来,怪物也主动接触了她。 这使得曼迪逊尘封的记忆被唤起。 她脱口而出怪物的名字「加百列」。 同时,她也想起自己童年有位玩伴正是这个名字。 但在观看小时候留下的录像带时,她却惊讶地发现加百列似乎是她臆想出来的。  究竟这个加百列是臆想出来的,还是真实存在的? 两者之间又有着什么联系? 一切线索都指向了曼迪逊那神秘至极的童年……  单纯就故事来看,《致命感应》只能算是中规中矩。 但好在,温子仁往往能化腐朽为神奇。 他既能营造出极致的恐怖氛围,如《招魂》《潜伏》。  也能呈现出炸裂的宏大场面,如《海王》《速度与激情7》。  还能稳稳地把握剧情的节奏,在恰到好处的情绪点高能反转 ,如处女作《电锯惊魂》就是这样。  再配合上各种充满想象力的血腥、暴力镜头。 这些才是他一直以来拥趸众多的关键。 在《致命感应》中,温子仁的这些特点都得到了很好的体现。 并且,由于这是温子仁时隔五年重返恐怖片领域。 他也旨在玩出新花样。 通过借鉴老式恐怖片,例如意大利铅黄片以及大卫·柯南伯格的身体惊悚片。  温子仁在《致命感应》中减少了灵异感的输出。 更多是希望借助赤裸裸的暴力来击穿观众的瞳孔。 虐杀场面,几乎贯穿电影的始终。  在结尾,还有一段极长的加百列在警察局大开杀戒的段落。 不似恐怖片,更像是一部大 尺度的砍杀动作片。  而国内版的删改就发生在这一层面。 「删」字是指国内版删减了将近4分钟的内容。 其中有少部分无关紧要的。 比如让片中的女警官少开了几枪霰 弹枪。 这里为何要删减,让人感到疑惑。  原版  国内版 但大部分遭殃的,还是那些突显暴力的画面。 这里少飙点血,那里少掉点肉。 血腥场面全程在和观众玩捉迷藏。  国内版,原版此处直接断手 「改」字又体现在哪里呢? 肉眼可见的,国内版在不少场景中使用了特殊的「滤镜」。 调低了整体的亮度,使得画面中本清晰的细节一片模糊。 尤其是当片中的怪物加百列出场的时候。 它的面部,就像是被黑布遮起来了一样,再配合上本就黑漆漆的夜景,根本看不清具体的模样。 实在是叫人观感不佳。  总之,无论是删还是改。 都集中体现在对于感官的削弱之上。 虽然在官方的声明中,删改是经过了导演指导的,不会影响对于剧情的理解。  但官方没有弄明白的点在于—— 《致命感应》的核心看点从来就不是在剧情之上。 删改部分确实不影响剧情的推进。 但却破坏了导演辛辛苦苦构建出来的暴力美学体系。 这无异于自毁长城。 况且,也没有人真的能保证删改不会影响观众对于剧情的理解。 毕竟片中那个最关键的反转镜头—— 在原版中展现得大大方方,给观众带来了非常直接的惊吓感。 而在国内版中该镜头却直接删去了十秒之多。 「雷霆万钧」变成了「犹抱琵琶半遮面」,含蓄极了。 稍微一个不注意,还真有可能让人一头雾水。  或许,《致命感应》在国内的上线从一开始就注定是失败的。 当血腥段落无法完整呈现。 当痛感无法堆叠。 当如潮水般的窒息感被层层削弱。 当「鬼片」看不清「鬼」。 当温子仁独特的风格被逐渐剥离。 这部影片还剩下什么呢? 影迷们的举动并非是无理取闹。 如此删改,确实直接影响了观影体验。 R级片的巨大噱头之下,呈现出来的却是一个特供的阉割版。 有心理落差是必然的。 而这也再次将引进片的困境提到了台面: 由于缺乏分级制度的客观情况一直存在, 删改在所难免。 如何删,怎么改,才是真正的关键所在。 在鱼叔看来,这早已成为了一个学问。 近些年来,各式案例非常多。 依据对作品本身的影响程度,大致可以分成三类。 第一种,小修小补。 在这个门类之下,手法可谓是花样繁多。 在2017年上映的《银翼杀手2049》里,片方就 针对画幅做了文章。 国内院线版本的不少画面,都是对于原版的裁剪。  国内院线版  原版 再比如2018年上映的《水形物语》。 原版中女主裸体的画面被人为打了码。 整个角色就这样通过后期处理的方式,穿上了一件「衣服」。  不过,对于这些删改,大家虽然颇有微词。 但更多还是惊愕于如今删改手段的「高明」上。 亦不像如今这般愤怒,没有去发动什么抵制活动。 因为它们还只是做些表面文章,没有触及影片的内核。 算是尚处在可以忍受的范围之内。 第二种,大刀阔斧。 这一方面直接体现在删改的时长上。 2012年,沃卓夫斯基姐弟(当时还是姐弟)的《云图》上映, 与海外版相比,公映版本居然少了将近40分钟之多。 原来是该片在国内的资方为了缩短时长,增加排片, 将片中他们认为无关紧要的文戏一一删去了。  《云图》 另一方面也体现在细微之处。 比如在2018年上映的《小偷家族》中,有敏感描写的几个段落全都不见踪影。  《小偷家族》 而在2019年上映的《波西米亚狂想曲》中。 同样的手法被再次使用。 表现主角弗雷迪同性倾向的场景被悉数删减。  《波西米亚狂想曲》 这两部电影的上映版其实都只是删除了4分钟的内容。 相比于《云图》那种删减体量,可以说是微不足道。 但在鱼叔看来,对于影片的伤害却是相同的。 因为《小偷家族》聚焦的是社会底层,《波西米亚狂想曲》拍的是争议人物。 对于这样的角色,感受到他们所表现出来的「欲望」,是观众能够真正了解他们的契机。 删除掉这些内容,就等于直接去掉了影片中的一条副线。 它们,并非可有可无。 而《致命感应》的删改,显然也可以算在这一类中。 因为它同属于对影片重要元素的剔除,是对于影片完整性的重大打击。  第三种,支离破碎。 这指的是彻底破坏了影片表达和主题的一种删改。 如此敲骨吸髓的方式,常见于年头更久远些的港片之中。 比较典型的是杜琪峰的《大块头有大智慧》。  这部片在香港和内地的境遇可以说是天差地别。 在香港,名为《大只佬》的它票房口碑双丰收。 在金像奖上也成为了拿下三个大奖的大赢家。 即便是今天再来看,这部电影也别具一格。 在爱情、悬疑、惊悚、动作、犯罪等元素的包装之下,它其实是一部少见的讨论佛教因果循环观念的禅意片。 「万般带不走,唯有业随身。」 海报上的这十个字已经揭示了电影的主题。  但内地版的《大块头有大智慧》却不是如此。 不仅对白被大量调整。 为了不宣扬封建迷信,剧情方面也做了大量删改。 整部片子摇身一变, 成了一部男主对女主一见钟情,在女主死后寻找真凶报仇的苦情片。 区别之大,令人咂舌。  更经典的,则是很多港片都拥有内地特供版结局的事例。 比如《无间道》的内地版结局: 刘德华饰演的刘健明在走出电梯后,当即被逮捕。  以及《黑社会》的第二种结局: 梁家辉饰演的阿乐在痛下杀手,打死大D及其妻子后,马上就被埋伏的警察捉拿。 并且,古天乐在其中的角色也被改为了警方的卧底。  还有更离谱的。 天王郭富城主演过一部叫做《杀人犯》的电影。  它不仅在2009年于内地上映时片名改成了《罪与罚》,反思意味明显。 还在结尾处进行了重大改动: 主角突然从睡梦中惊醒了过来。 原来,此前的剧情不过是主角的「黄粱一梦」!  毫不夸张地说,这几乎是鱼叔观影生涯中见过的破坏性最大的删改。 简直可以说是对于创作者的诋毁。 因为如果这样的结局被认可。 那么显然任何粗制滥造的小说、电影、电视剧或是游戏都可以贯彻这种处理方式。 无论前面编得有多么荒唐、可笑,末尾都可以来上这么一出。 还能美名其曰自己是反讽。 因为如果这样的结局被认可,那么前文所有的建构都将如同儿戏,完全丧失存在的意义。 正如同《哆啦A梦》那个广为人知的谣传结局: 大雄其实是自闭症或者植物人,哆啦A梦只是他的臆想。  也如同《哈利·波特》被好事者想象出来的另一种结局: 一切都只是哈利的一个梦。  或许这种反转确实能够引发短暂的震惊。 但震惊之后,整部作品也会在你眼中失去它原有的价值。 若《哆啦A梦》真的是那样一个结局,那它花了几百几千个小故事所凸显出来的童真、想象和温情将不复存在。 若《哈利·波特》真的是那样一个结局,那它也将失去承载成长和友情的力量。 这就引出了问题的关键—— 大家真正愤怒的,其实是对于作品精神内核的破坏。 对于一个有能力的导演来说,电影中的每一分,每一秒,乃至每一帧,都是经过了深思熟虑的,绝不是在随意中呈现而出的。 也因此,我们在观影的时候会收获循序渐进的体验。 在创作者的带领下,通过影片的各个方面,拥有一种从量变到质变的快感。 整个过程犹如搭房子,精准又巧妙。  但,频繁的删改却会打断这一节奏。 让该过程变成「一边搭一边拆」的折磨。 这块偷点工,那里减点料。 影片情绪的倾泻点因此大大减少,观众也就很难找到走进作品的大门。 这也是为什么关于娄烨,有着一个著名的「两下,三下还是十三下」的讨论。 在其执导的电影《浮城谜事》的结尾段落中,主角乔永照拿着铁锹杀了一个拾荒者。 清清楚楚,一共十三下。  对此,上面认为拍得太过,在修改意见中建议只保留两下。 娄烨则坚决表示拒绝。 一来是因为距离公映日期非常接近了,专门进行剪辑时间上太赶。 二来是因为这一幕异常重要,是整部电影的高潮点。 若只有两下,体现的是一种随机性、意外性。 但主角杀人却是因为长期以来情绪的积累。 十三下也就蕴含着更多意义。 证明了这是一场泄愤式的虐杀,指向了整部电影都市奇情的主题。 最终,娄烨提出了一个折中方案—— 在十三下的最后三下时,做一个渐变。 如此才保证了作品的相对完整和独立。  见微知著,这便是为什么一丁点儿的删改也可能毁了一部作品。 对于《致命感应》这样的恐怖片来说,沉浸度和视觉冲击感是立命之本。 删改,即意味着拉低观感。 对于《小偷家族》那样的文艺片,敏感话题的揭露是导演表达的重要部分。 剪去,即意味着拒绝思考。 对于纷繁复杂的港片来说,各式小人物的悲剧命运是它们永恒的共同主题。 抹去,即意味着压平人性。 当一部作品的「核」被横加干涉,其价值就会大打折扣。  但,这一切都是针对作品而言。 有一点我们无法否认。 在没有实行分级制度的内地影视环境下,过于暴力和敏感的画面,是面向全年龄段敞开的。 对于心智尚未成熟的未成年观众,也确实存在不好的影响。 只能说,当一部限制级影片被引进后,注定要经过一番削肉剔骨才能与大家见面。 创作者痛心,观众们吐槽,不可避免。 谁也不想这么麻烦。 但现在看来,我们还是只能无奈地叹一口气: 多少年过去了,最优解始终没有到来。  |

|