提到黄土高原,许多人脑海中首先浮现的词语往往是千沟万壑和支离破碎。这片大地曾经被认为是荒凉的、无法居住的地方。联合国曾给出结论,称这里不适宜人类居住。然而,经过中国人民长期的共同努力,黄土高原恢复了生机,成为了人类能够在其中生存繁衍的地方,这也展现了黄土高原强大的生命力。更令人惊讶的是,这片土地给我们带来的发现不仅仅如此。

2018年,黄土高原地下的古人类遗址让人震惊。这个重大发现可能会改变我们对人类历史的认知,甚至可能会在全球范围内引起轰动。这个发现就来自于上陈遗址。

2018年,《自然》杂志发布的一篇文章引起了广泛关注,文章提到陕西省蓝田县上陈村一带发现了古人类的新遗址,遗址的历史可追溯到约212万年前。这一发现打破了之前的学术认识,因为在此之前,最早的古人类遗址是在非洲,约为185万年前。而这一发现的意义在于,它表明200多万年前,古人类不仅存在于非洲,还生活在其他地方,改变了我们对人类起源的传统看法。这个重要的发现,源自于由朱照宇教授带领的科研团队。朱教授和他的团队自2004年起便开始致力于黄土高原的古人类遗址研究。

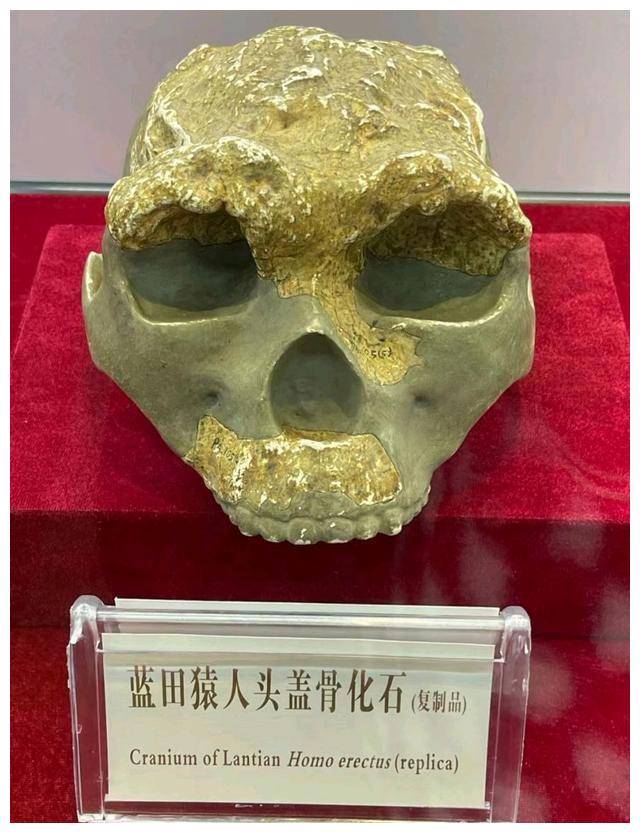

事实上,早在1963年,中国科学院的一项调查工作就在蓝田县发现了一个老年女性的下颌骨化石。次年,考古人员在该地区再次发现了一具保存较好的中年女性头骨化石。经过专家的修复和研究,最终确定该遗骸属于蓝田人,并推测他们生活在75万到115万年前。

朱照宇教授是中国科学院广州地球化学研究所的研究员,专门从事晚新生代古环境演化、现代地质环境变化及人地关系等方面的研究。他认为,黄土高原地区的研究具有重要的学术价值。2004年,朱照宇带领团队来到黄土高原,特别是陕西省蓝田县,开展考察与研究。

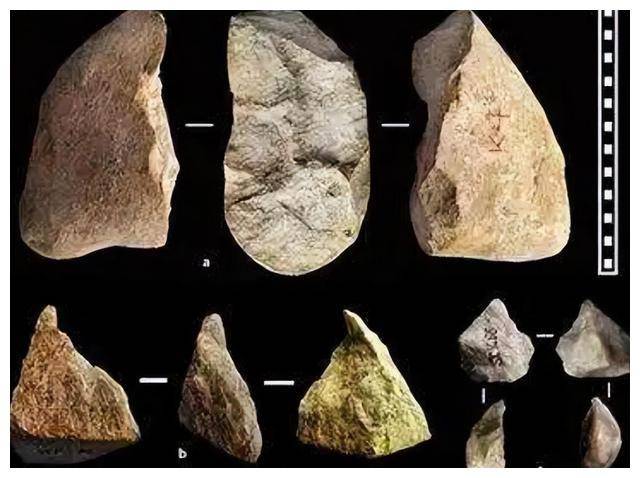

2007年,朱照宇团队在上陈村遗址发现了黄土剖面,剖面中出土了大量石块。经过中英专家鉴定,他们一致认为这些石块是古人类使用的石器。石器的发现意味着早期人类曾在这里生存,团队成员们对此发现感到非常兴奋。

经过持续的发掘,到了2008年,朱照宇将团队发现的石器整理后进行了研究,最终在2014年得出了结论——古人类的存在可以追溯到212万年前。这一发现意味着,古人类早在212万年前就已经存在于非洲以外的地区,极大地丰富了人类的历史认知。此发现引发了全球范围的关注,让人们对黄土高原的历史和人类起源有了全新的认识。

然而,黄土高原的惊人发现并不止于此。上陈遗址之外,另一个同样令人震撼的考古发现便是石峁遗址。

这一发现的故事要追溯到民国时期。1929年,一位来自德国的美术馆代表来到中国,参加学术交流会。他在北京闲逛时,偶然遇到几位穿着破旧的农民,这些农民正在出售一些墨玉器。这个德国人眼力敏锐,立刻认出这些玉器与其他器物不同。他马上购买了其中最大的一件——一把长53.4厘米的刀形端刃器。这些玉器来自陕北榆林府,最终引起了专家们对石峁遗址的关注。

1976年,考古学家戴应新开始对石峁遗址进行更为深入的考察,随后许多专家加入了研究工作。在遗址中,考古学家发现了半地穴式的房址和窑穴,还出土了大量玉器、生产工具以及精美的壁画。这些发现表明,石峁遗址的文明高度发展,玉器和壁画的精美程度反映出当时工匠们的非凡技艺。

经过专家的考察,一些人推测,这里可能是黄帝部族的聚居地,毕竟据史料记载,黄帝部族便生活在黄土高原地区。石峁遗址的进一步发掘,帮助我们更好地理解那个时代的社会结构和历史文明,它在考古学和历史学界都具有极为重要的意义。 黄土高原,曾经被认为是无法生存的荒原,居然成为了人类文明的摇篮。黄土高原的优势何在?首先,相比其他地方,黄土高原的植被较为稀少,提供了宽广的生存空间,适合早期人类在这里繁衍生息,不必担心密林的限制。其次,由于水土流失,黄土高原的土质松散,非常适合早期人类挖掘洞穴作为居所。地下洞穴能够有效避寒、防风,成为了理想的栖息地。 此外,黄土高原地势复杂,众多沟壑交织,虽然这里的地形不适合大型动物生存,但也没有太多威胁人类的危险动物,反而为人类提供了一个安全的环境。小型动物数量多,也方便早期人类通过狩猎获取食物。同时,黄河穿过这里,提供了水源。这些因素使得黄土高原成为了一个适合人类生存的地区,难怪在这里能发现如此丰富的古人类遗址。 虽然在古代,黄土高原的环境条件限制了人类活动,但随着人类的进步,黄土高原上的小农经济逐渐发展。但也正是由于人为的破坏,黄土高原环境逐渐恶化,变成了一个被认为不毛之地的地方,甚至几乎没有植被,沙土无法耕种。但幸运的是,国家并没有放弃这片土地,经过持续的努力,黄土高原再次焕发了生机,成为了一个新的考古宝库,向我们展现了一个个令人惊叹的历史遗迹。 参考资料: 1. 中国知网《我国学者在古人类研究领域取得重要进展》刘羽,刘进峰 2. 中国知网《中国多旋回黄土—古土壤序列与古人类生存环境演化序列》 3. 南方都市报《他们发现迄今中国最早人类活动踪迹》