这组照片记录了1970年代中国农村和城市的真实场景,展现了那个时代的独特氛围和社会状况。

▲ 1971年,中国的农村呈现出一种充满干劲的生产景象。那时,知青下乡插队,在忙碌的工作之余,时常会为社员们表演节目。那个年代,农村的劳动力多、人口多,大家聚在一起工作生活,人员流动不频繁。而如今,许多年轻人都涌向了城市,留下的多是年长者和孩子,村庄变得冷清。

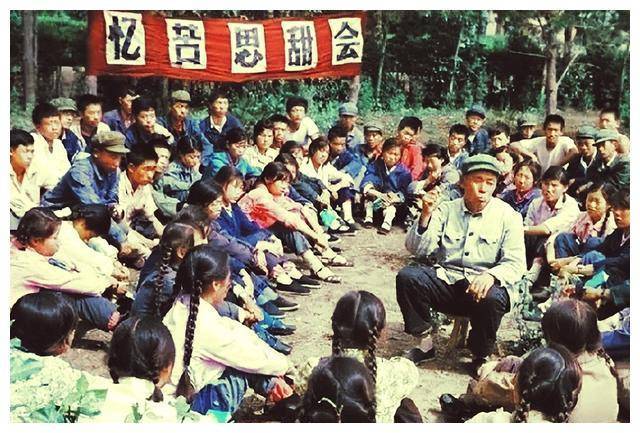

▲ 另一张照片显示了知青们参加“忆苦思甜”大会的场景,大家围坐在一起,聊起往昔的艰辛与奋斗。那时的年轻人充满理想,眼中似乎充满了希望,觉得自己能在广阔的天地里大有作为。而现在,许多农村已经很难看到如此多的年轻人聚集在一起。

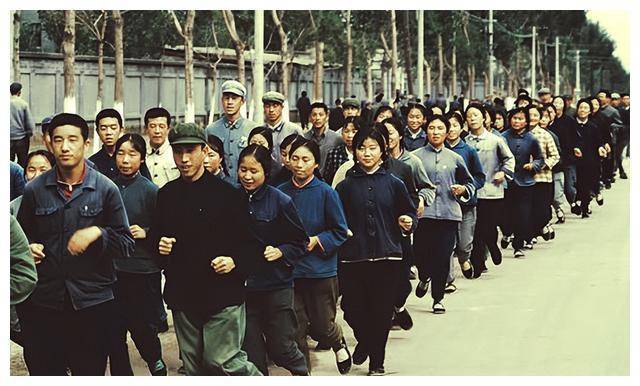

▲ 1973年,这张由外国人拍摄的照片展示了城市工厂的工人们。清晨,工人们在开始一天的工作前进行跑步锻炼,厂区实行半军事化管理,表现出一种纪律严明的工作氛围。

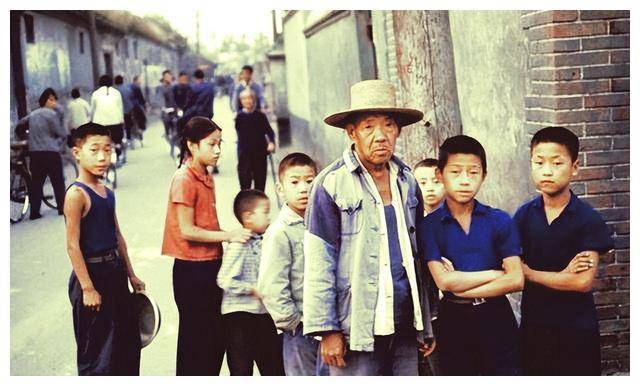

▲ 这张照片拍摄的是无锡市惠山泥人厂的制作车间。工人们正在制作惠山泥人,这种泥人制作技艺已有四百多年历史,与天津的泥人和大吴泥塑并列为中国三大泥塑之一。 ▲ 1970年代,胡同里的少年们。照片中的两个男孩摆出酷酷的姿势,双臂环抱着,看似自信满满。但有心理学家指出,这种姿势可能是下意识的自我保护动作,展现了当时年轻人的心理特征。

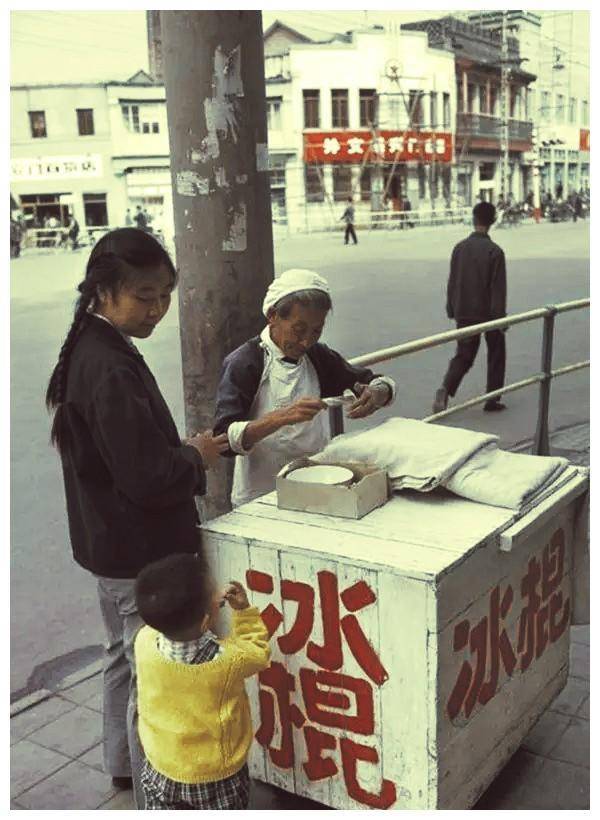

▲ 1973年,一位年轻的母亲带着儿子买冰棍。在那个年代,冰棍的种类远不如今天丰富,只有单一的老式冰棍,而稍微高档一些的叫做奶油冰棍,成为了不少孩子们的喜爱。

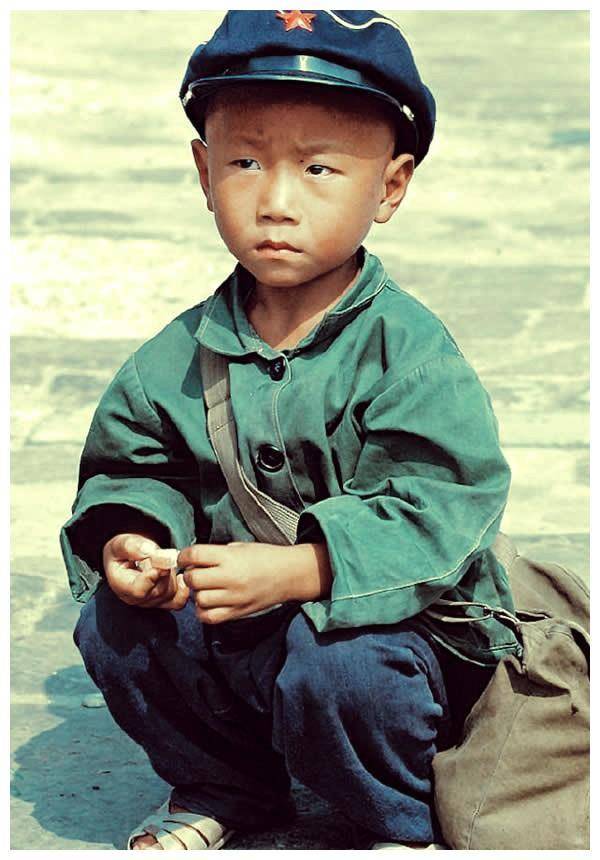

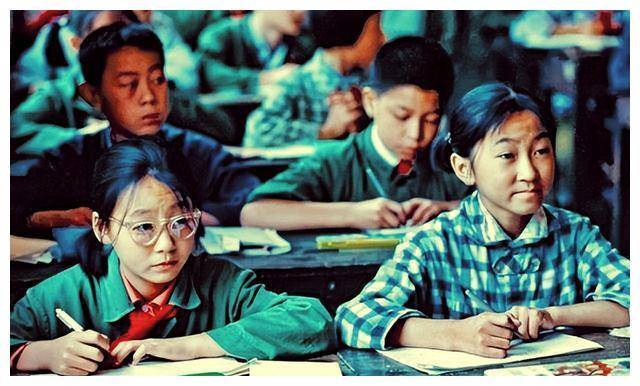

▲ 1970年代的小学生,他们的学习任务不像今天那么繁重,眼镜的佩戴者也很少,照片中的这位同学,可能是天生近视。

▲ 这张照片同样是外国人拍摄的,拍摄于1973年,地点是一家托管所。虽然条件简陋,几张藤床就是孩子们的休息地方,但在当时,这样的托管所主要负责照看孩子们,孩子们的学习并不在这里进行,而是由专门的老人负责照顾。

▲ 1973年,河北遵化的三位农村老人正在用乱石修建墙壁。虽然是冬季农闲时节,但这些已经被生活压弯腰的老人依然忙碌,不愿闲下来。这样的场景在当时的农村很常见。

▲ 1973年,两位农村妇女挑着扁担搬运石头,用来平整土地。由于土地贫瘠,这些石头可以有效防止水土流失,帮助保持土地的肥力。

▲ 1979年,一个自行车存放处,一位戴红袖章的老人正在看管这里。那时,这种单位停车场是免费的,与农村的大集相比,收费却少得多。

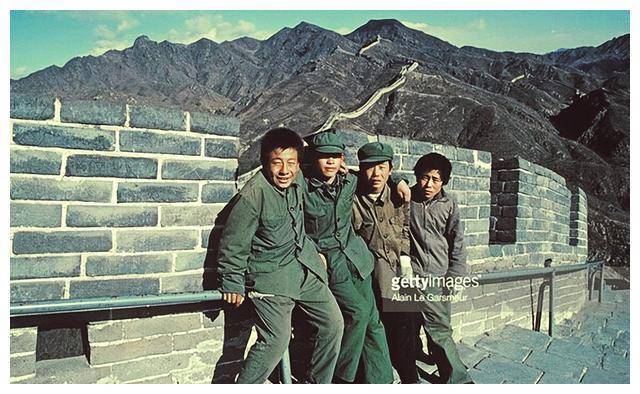

▲ 1979年,四位男子在长城上合影。那个年代,穿着军装和戴着军帽是时髦的象征。无论条件如何,大家都希望穿上绿色军装,带上一顶军帽,即使只配得上一个帽子或一双鞋,也要尽可能做到全身绿。

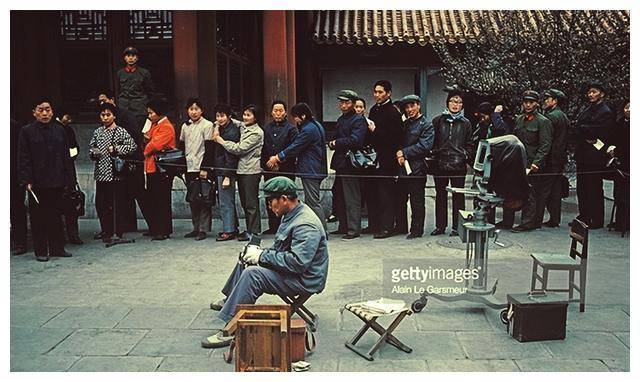

▲ 1979年,一位老年人坐在小凳子上,用照相机拍照,旁边排着长长的等待队伍。当时的旅游景点,游客们的照片大多是同样的角度、同样的背景,几乎没有什么创意,千篇一律。

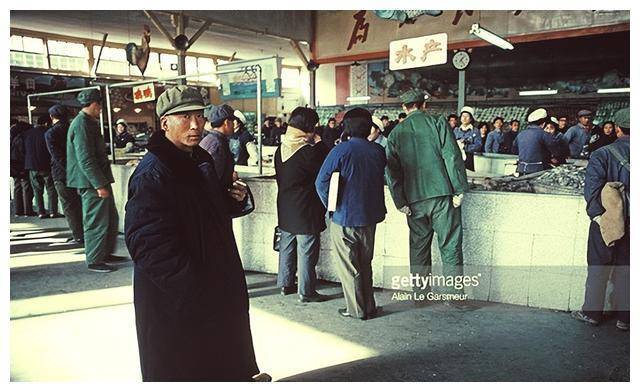

▲ 1979年的农贸市场。照片中的这位可能是市场管理员。在那个年代,市场上的商品较为简单,市场也不如现在那么规范。

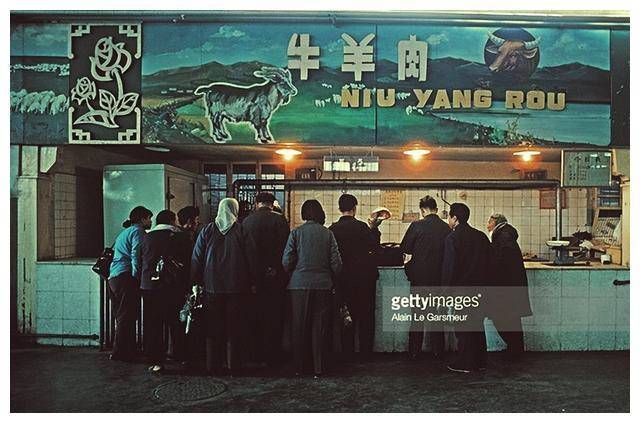

▲ 1979年,市场里卖牛羊肉的摊位。在那个物资匮乏的年代,家里有肉吃的并不常见。能买肉的家庭通常意味着家里有重要的事情,或者是难得一次的伙食改善。

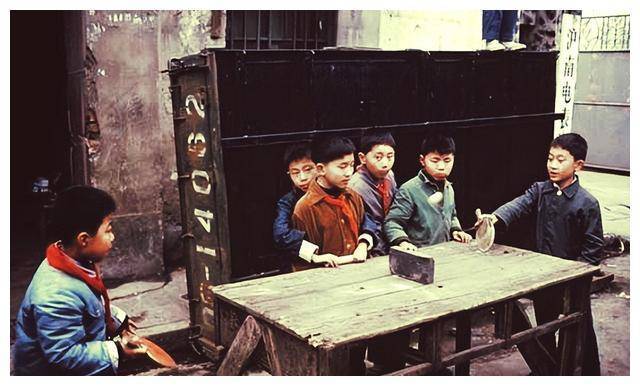

▲ 1970年代的上海,沪南电表厂家属院的孩子们放学后聚在一起打乒乓球。尽管条件简陋,但他们玩得非常开心,体现了那个时代孩子们的乐观与活力。

▲ 最后一张照片展示了一个更小的孩子,他在等待父母来接他。大大的脑袋和书包,显示出那个时代孩子们简单而纯粹的生活状态。

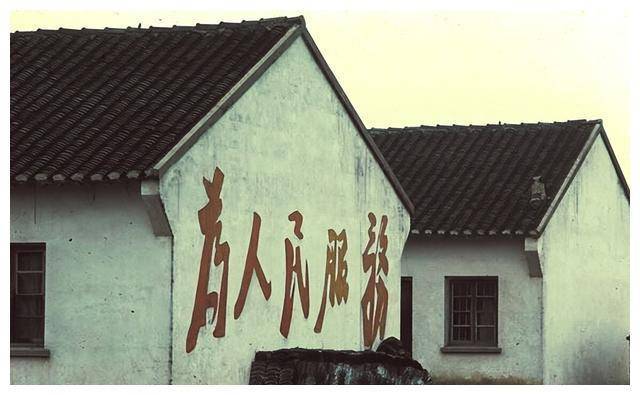

这些照片为我们呈现了一个旧时代的影像,反映出社会、文化和生活方式的巨大变化。通过这些影像,我们能更深刻地理解过去那个年代人们的生活与奋斗,也能更珍惜今天的生活条件。