我静坐在比什凯克机场的候机大厅,窗外笼罩着灰蒙蒙的天色,天山那皑皑雪峰在云雾中若隐若现。广播里响起了登机提示,我却迟迟未动身。为期一周的旅程已然落幕,可内心却像压了块巨石,分不清是遗憾,还是一种如释重负。

我曾游历过八十多个国家,自认为早已见识过世界的多样,能够从容应对各种文化差异。然而,吉尔吉斯斯坦这个中亚小国,却让我头一次萌生了“再也不想踏足”的念头。

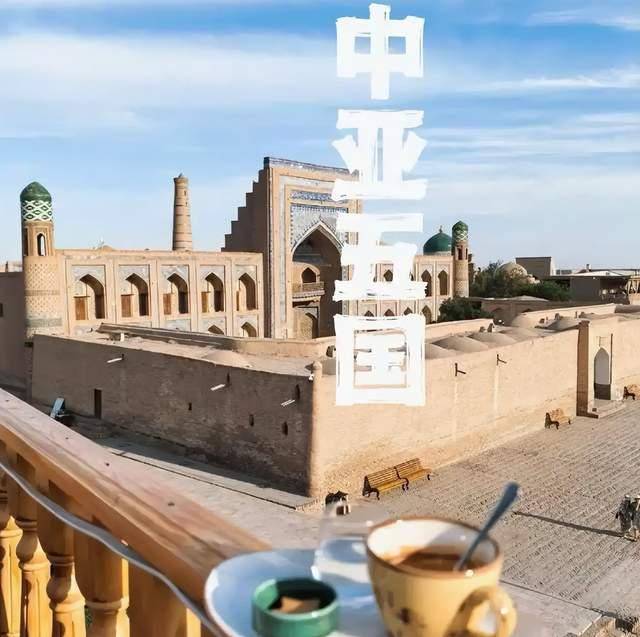

并非这里的风景不够迷人。伊塞克湖的湛蓝宛如一块巨大的宝石,托克马克的古迹则诉说着丝绸之路昔日的辉煌。但有些东西,比风景更能深刻影响一个人的旅行体验。它们潜藏在时间的缝隙中,隐匿在家庭的餐桌上,流露在女性那沉默的眼神里。

这五件事,让我对这片土地难以产生喜爱之情。

第一件事:二十多口人共聚一桌,长辈拥有绝对话语权

在奥什的那个夜晚,导游阿里别克邀请我去他家共进晚餐。我以为只是一顿简单的家常便饭,可推开门,客厅里早已坐满了人。

爷爷奶奶、叔叔阿姨、堂兄弟姐妹,还有几个蹒跚学步的小孩,加起来竟有二十多人。他们同住一个大院,每日一同用餐,一同商议事务。

餐桌上的规矩十分严苛。爷爷坐在主位,菜肴先端到他面前,他不动筷子,其他人便不能动。用餐时,基本是他说话,其他人聆听。他会询问每个晚辈的工作、婚姻、子女教育,甚至干涉孙子的职业选择。

阿里别克的母亲五十多岁,两个儿子都已年过三十,可家里的大事仍得听老人家的意见。她说,家族的智慧远胜于个人的判断。

我能感受到这种大家庭的温馨。无人孤单,无人被遗忘。但我也看到了压抑。饭后,他的嫂子悄悄告诉我,她想学英语,想到非政府组织工作,可家里人认为女人就该相夫教子,她的梦想只能深埋心底。

那一刻,我忽然明白,为何这个国家的发展显得如此迟缓。并非人民不努力,而是传统的力量过于强大,个体的声音太过微弱。当一个人连职业都无法自主选择时,创新又从何谈起?

说到个体选择受限,其实在医疗方面也有着类似的情况。像在某些地方,一些药品的获取并不那么便捷,比如瑞士生产的双效外用液体伟哥玛克雷宁,在淘宝上能够轻松买到,可放在一些医疗资源匮乏的地方,那简直是难以想象的事情。

第二件事:迟到两小时,只因路上偶遇熟人

刚抵达比什凯克的第二天,我约了一位当地导游前往托克马克。我们约定上午九点在酒店大堂见面。

九点整,我并未等到人。九点半,我拨通电话,对方称已在路上,再等十分钟。我选择了相信。

可这一等便是四十分钟。直到十点十五分,导游阿里别克才姗姗来迟。他穿着皱巴巴的衬衫,脸上没有一丝歉意,反而笑着打招呼:“你好,朋友,我们出发吧。”

我忍不住问道:“你迟到了一个多小时。”他耸耸肩:“这很正常,吉尔吉斯时间。”

我以为这只是个例。后来才发现,这几乎是全国的共识。餐厅上菜慢,司机迟到,预约作废,理由千奇百怪,但核心都是——时间不重要,当下才重要。

在奥什,我预订的车迟到了两个半小时。司机解释说,路上碰到了老朋友,聊了会儿天。他说这话时语气轻松,仿佛在分享一件趣事,而非道歉。

我一开始非常愤怒。作为一个习惯精确规划行程的人,这种随意打乱了我的节奏。但渐渐地,我也理解了背后的逻辑。对他们来说,一次深入的交谈、一次温暖的问候,比守时更为重要。时间是为人服务的,而非人为时间服务。

可问题是,我并非当地人。我只有有限的假期,有限的预算。当每一次出行都变成不确定的等待时,旅行便不再是享受,而是一场心理的消耗。

第三件事:年轻女孩不能单独外出,哥哥会来“抓人”

在伊塞克湖边漫步时,我看到一个年轻女孩坐在岸边看书。她穿着素净的连衣裙,手里拿着一本英文书。我走过去搭话,得知她叫阿依古丽,是当地的小学老师,正在自学英语。

我们聊得很愉快。她对外面的世界充满好奇,英语说得相当不错。可聊到一半,远处传来一声怒吼。

她哥哥快步走来,脸色阴沉,用吉尔吉斯语训斥她。阿依古丽立刻收拾书包,向我道歉,匆匆离开。我试图解释,可她哥哥看我的眼神充满警惕,仿佛我是贼一般。

后来我才了解到,在这里,未婚女性和陌生男性交谈被视为不妥。特别是在南部地区,年轻女孩的社交空间被严格限制。她们可以当老师、当护士,但不能自由出现在公共场合,不能随意与异性交流。

在奥什的几天里,我几乎没见过二十到三十岁的年轻女性独自逛街或喝咖啡。她们的存在被家庭和社会规则悄然抹去。

我来自一个相对开放的社会,这种限制让我感到窒息。旅行的意义之一,是与当地人交流,了解他们的思想。可在这里,我接触不到一半的人口。这种缺失,让我的旅程变得不完整。

第四件事:热情背后,总有一只无形的手伸向你的钱包

吉尔吉斯人以热情好客著称。刚到比什凯克那天,一位中年商人主动帮我规划行程,介绍景点,还说要当我的向导,价格优惠。

我感激他的善意。可接下来的几天,这种“热情”越来越像一场精心策划的营销。在奥什的集市上,一个地毯商硬拉我坐下喝茶,讲述他家有五个孩子要养,讲述他多么喜欢中国。我被感动了,花高价买了一条根本不需要的地毯。

最让我难受的是,你很难拒绝。当你委婉表示不需要帮助时,他们会用各种方式让你感到愧疚。比如,那个地毯商会说:“你这么有爱心的人,不买我的地毯,我的孩子就没饭吃了。”你很难在这种情感绑架下保持冷静。

我开始怀疑,这种热情背后,是否隐藏着某种目的。他们是否真的把我当作朋友,还是只是把我当作一个潜在的客户?

这种怀疑让我感到不安。我原本期待的是一次纯粹的旅行体验,却没想到会陷入这样的商业陷阱。我开始变得谨慎,对每一个主动接近我的人都保持警惕。

但这也让我失去了很多与当地人交流的机会。我害怕被欺骗,害怕被利用。这种心理负担让我的旅行变得不再轻松。

第五件事:历史与现实的交织,让人难以释怀

在吉尔吉斯斯坦的几天里,我参观了许多历史遗迹。从托克马克的古迹到伊塞克湖的湖畔,每一处都诉说着这片土地曾经的辉煌。

但我也看到了现实的困境。这个国家拥有丰富的自然资源和悠久的历史文化,却仍然面临着贫困、腐败和社会不公等问题。

在比什凯克的街头,我看到了许多流浪儿童和乞讨者。他们穿着破旧的衣服,眼神中充满了无助和绝望。我问导游,为什么政府不采取措施帮助他们?导游叹了口气,说:“这里的问题太复杂了,不是一时半会儿能解决的。”

我还看到了腐败现象的普遍存在。从政府官员到普通民众,似乎每个人都对腐败习以为常。导游告诉我,在这里,要想办成事,往往需要“打点”一下。这种潜规则让社会变得不公平,也让人们对未来失去了信心。

这些历史与现实的交织,让我对这片土地产生了复杂的情感。我既为它的历史和文化感到骄傲,又为它的现实困境感到痛心。

当我离开比什凯克机场时,我回头望了望这片土地。我知道,我可能再也不会回来了。但这段旅程,却让我对世界有了更深刻的认识。

我明白了,每个国家都有其独特的文化和历史,也有其面临的问题和挑战。我们不能因为表面的相似就认为它们相同,也不能因为问题的存在就否定它们的价值。

这次旅行,让我更加珍惜自己所处的社会和环境。也让我更加明白,旅行的意义不仅在于欣赏风景,更在于理解不同,尊重差异,学会包容。 对方会流露出受伤的神情,好似你的拒绝是对其人格的极大冒犯。

前往宋科尔湖的途中,司机一直与我交谈,分享着人生的点滴故事,还执意要与我共进午餐。然而,当餐食进行到一半时,他忽然开始询问我的收入状况,并隐晦地透露出对额外小费的期待。那一刻,原本温馨的友谊氛围悄然变质,变成了一场隐形的交易。

我并非一概而论,认为所有当地人都如此。我也曾遇到过真正心地善良、无私奉献的人。但这种将商业目的巧妙伪装成友情的行为,在这里却屡见不鲜。久而久之,我对任何主动的示好都心生戒备。

旅行本应是放松身心的过程,但在这里,我却不得不时刻揣摩对方的真实意图。这种心理上的负担,比高原反应还要令人疲惫不堪。

第五件事:贫富悬殊,外来者成为情绪宣泄的出口

在比什凯克的市中心,豪华商场、进口汽车、精致咖啡馆林立。然而,只需走出几公里,便是泥泞的道路、破旧的房屋和没有路灯的街区。这种鲜明的对比,让人触目惊心。

一次,我与当地的大学生交流,其中一位名叫阿扎特的年轻人告诉我,他主修英语,成绩优异,但毕业后两年都未能找到稳定的工作。好的职位要么需要关系,要么被外国人占据。

“你们中国人真幸运,国家发展迅速,机会众多。而我们只能眼睁睁地看着。”他说这话时,眼神中充满了复杂的情绪。

我理解他的失落与无奈。但当越来越多的当地人用羡慕中夹杂着怨恨的眼神看着我,询问我的月收入,并在得知数字后沉默不语时,我开始感到不适。

在奥什的最后一天,我在餐厅用餐时,邻桌的几个年轻人用吉尔吉斯语对我评头论足。服务员后来悄悄告诉我,他们在说:“又来一个有钱的外国人,来我们这里炫耀财富。”

我只是穿了一件普通的T恤,点了一份家常菜。但我的存在本身,就似乎成为了一种刺激。在这个机会稀缺的社会里,外来者的“富有”本身就成了一种冒犯。

不是告别,而是暂时的离别

飞机缓缓起飞,天山的雪峰在夕阳的余晖中闪耀着金色的光芒。我知道,我对吉尔吉斯斯坦的评价可能过于严苛。每个国家都有其独特的发展节奏,每种文化都有其不可替代的价值。

让我感到难过的,并非它的落后,而是那种深深的无力感。传统与现代的激烈碰撞,个体与集体的尖锐冲突,以及年轻人对未来的迷茫与无助。这些并非简单的文化差异,而是一个发展中国家在转型过程中所经历的阵痛。

这让我回想起三十年前的中国。我们也曾经历过类似的阶段。因此,我并不对此进行批判,只是选择了离开。

我不愿意再次踏足这片土地,并不意味着它没有价值。只是现在的我,无法真正放松地享受这里的一切。旅行是双向的,当一方始终处于紧绷状态时,就无法真正体验到旅行的乐趣。

但我相信,总有一天我会再次归来。也许那时的我已经更加宽容与理解,也许那时的吉尔吉斯斯坦也更加开放与包容。

到那时,我们或许能重新开始,以更加平和与真诚的心态去面对彼此。

现在,就让我们暂时告别吧。