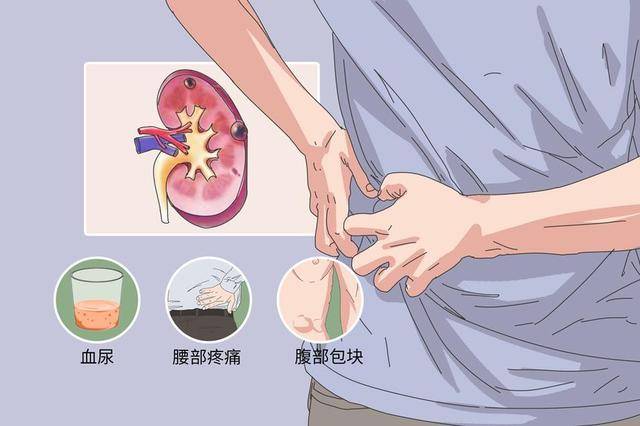

有些人早上起床忽然发现腰有点酸,尿也没那么顺了,去医院一查,竟然是肾囊肿。听到这个词,很多人第一反应就是:“这是不是肾出问题了?是不是肾癌?”结果医生说:“别慌,这玩意儿不一定有事。”但话说回来,肾囊肿真不是莫名其妙冒出来的,背后总归有些原因。

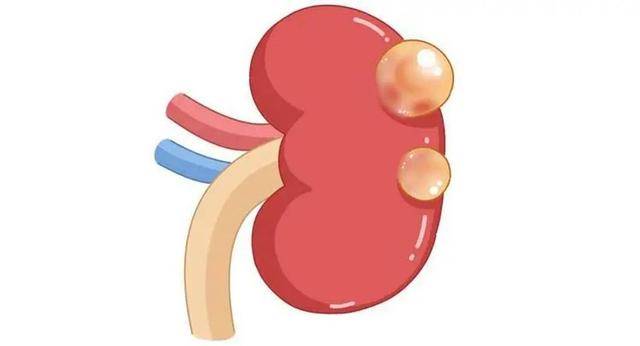

肾囊肿就是肾脏里长了一个或多个像小水泡一样的东西,里面是清亮的液体,按医学上说,叫做“良性囊性病变”。

大多数时候,它不会立刻危及生命,也不会马上让人痛不欲生,但问题是,它压着肾脏时间久了,也会让肾功能一天天打折。更让人头疼的是,它不痛不痒,容易被忽略。可一旦发现,就已经不小了。

1. 年龄增长,肾脏“老了也会长包”

肾囊肿是个典型的“年龄病”。调查数据显示,40岁以下的人群中,肾囊肿的发病率不到5%,可一旦超过60岁,这个数字就飙升到了30%以上,70岁以上的人里,简直就是“人均一个”。

这不是巧合,这是肾脏在岁月面前的自然退化。人老了,肾脏的结构和功能也会跟着老,肾小管的上皮细胞容易退变、坏死,形成微小的囊泡,最后变成囊肿。也就是说,身体的“水管子”老化了,水泡自然就冒出来了。

2. 长期憋尿、饮水少,伤的是肾

不过也不是只有老年人才会中招。有些人年纪轻轻,才三十出头,就被查出肾上有囊肿。这种情况,就得从生活习惯上找原因了。有一样习惯特别坑,那就是——憋尿。

很多人工作忙到连厕所都顾不上,硬生生把“有尿意”练成了“忍术”。长时间憋尿会让膀胱压力增大,尿液反流到肾脏,长期刺激肾盂和肾小管,导致其结构紊乱,逐渐形成囊肿。再加上水喝得少,尿液浓度高,有害物质更难排出去,对肾脏的刺激就更大了。

现代人普遍水喝得少,不是没水喝,是不想喝。很多人一天三杯奶茶、一杯咖啡,正经的白开水没几口。身体脱水了,肾脏工作负担更重,长年累月下来,肾脏也扛不住。

调查发现,每天饮水量不足1000毫升的人群,患肾囊肿的风险要高出正常人群近20%。这是实打实的数据。肾脏本来就是个“过滤厂”,水少了,滤不干净,里面的细胞也容易出问题,囊肿就这样一点点长出来了。

3. 遗传因素,家族中有人患病要警惕

除了年龄和生活习惯这两大“元凶”,还有一个更棘手的因素——遗传。有些人家里好几口人都有肾囊肿,一查才知道是家族性肾病,比如多囊肾。

这种病往往是显性遗传,只要父母其中一个携带致病基因,孩子就有一半的几率中招。不仅囊肿多,而且还容易并发肾功能不全,严重的甚至发展成尿毒症。

和普通的单纯性肾囊肿不同,这种遗传性囊肿一般从年轻时就开始长,随着年龄增长愈加明显,肾脏慢慢被囊肿“占满”,功能也被一点点吞噬。

有研究追踪了3000多名多囊肾患者,发现其中约有60%的人在50岁前就出现了明显的肾功能下降,约有20%的人在60岁前进入透析阶段。这个数据很扎心,也说明了一个问题:家族史不能忽略。家里有肾病史的人,别以为自己年轻就没事,该查还是得查,别等症状明显了才追悔莫及。

虽然很多时候肾囊肿被称为“良性病变”,但也不是说它永远没事。有些囊肿会不断长大,压迫到肾脏其他组织,导致肾积水、感染,甚至有极少数可能发生囊肿内出血或者钙化。

体检报告上出现“肾囊肿”四个字,不能一笑而过,也不必过度焦虑。关键在于:它多大了?有没有症状?是不是多个?有没有家族史?这些都是判断病情轻重的重要依据。

还有一个容易被忽视的点,那就是糖尿病和高血压这类慢性病也会“推波助澜”。肾脏是最怕高血糖和高血压的,长期血糖控制不好,会导致肾小球硬化,血管变窄,囊肿更容易形成。

有统计数据显示,糖尿病患者患肾囊肿的概率高出普通人群近1.8倍。血压高的人,这个概率也不低。换句话说,这类人群得更加注意肾脏健康。

体检是发现肾囊肿最常见的方式,很多人都是在做B超的时候“意外发现”的。一看到报告上写着“右肾上极囊肿,约1.2厘米”,大多数人第一反应是“这严重吗?”

其实,只要囊肿不大(一般在3厘米以内)、没有明显症状,也没啥家族遗传背景,医生通常建议定期复查就行,不需要手术。但如果它在短时间内迅速变大,或者引起腰酸、血尿、感染,那就得考虑干预了,有时候甚至需要穿刺抽液或手术切除。

在饮食方面,肾囊肿患者也得留个心眼。高盐、高蛋白饮食会加重肾脏负担,不少人喜欢吃重口味,三餐离不开辣、咸、烤,肾脏压力倍增。医生普遍建议这类人群要适当控制盐分摄入,蛋白质也别过量。尤其是肾功能已经有点下降的患者,饮食控制更是关键。

说到底,肾囊肿并不是什么稀奇的病,但也不该掉以轻心。它不像感冒发烧那样来势汹汹,而是悄无声息地在身体里“潜伏”,一旦被发现,说明肾脏已经出现了一定的结构性变化。保持良好的生活习惯,适量饮水、规律作息、不过度憋尿,才是最基本的保护方式。

肾脏是个沉默的器官,不像心脏那样“跳动感人”,也不像肺那样“呼吸可闻”。它默默地帮身体排毒、调节水盐平衡,一旦出问题,多半就是“晚发现”。所以,别等腰痛难忍、尿血吓人,才想到去检查。平时多一点留心,肾脏就多一分安全。

不管是上了年纪的老年人,还是年轻人,只要生活习惯不健康、饮水少、憋尿多,或者有家族史,都有可能成为“下一位”。别觉得自己没症状就高枕无忧,也别被体检报告吓得吃不下饭。了解它,监测它,必要时控制它,才是对身体真正的尊重。

许多肾病患者可能并没有意识到,在肾脏功能逐渐恶化之前,身体会通过一些微妙的症状向我们发出警告。

大家普遍认为水肿才是肾脏出问题的明显标志,但事实上,肾脏问题的初期信号常常是一些不易察觉的细微变化。

尤其是对于那些慢性肾病患者来说,早期症状可能并不总是水肿,而是其他一些常见的不适。正因如此,许多人在肾脏出现问题的早期,并未及时采取措施,直到病情加重才意识到问题的严重性。

实际上,肾脏在向我们求救时,常常通过以下四个信号发出预警:异常疲乏、精力不济;食欲骤降、恶心呕吐;小便习惯改变;皮肤顽固瘙痒。

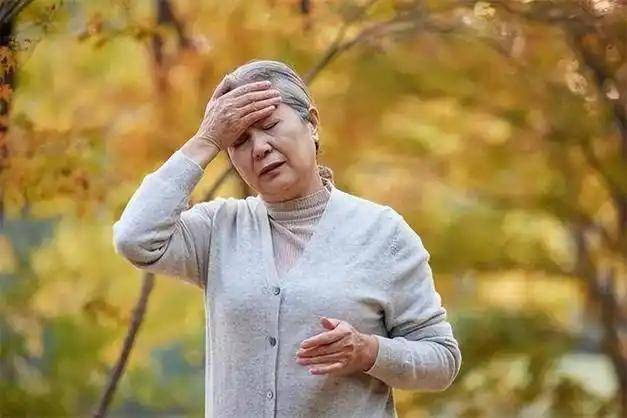

首先,肾脏病变的一个常见信号就是异常疲乏和精力不济。大多数人都知道,疲劳是我们日常生活中常见的现象,可能是因为过度工作、睡眠不足或是压力过大。

但当这种疲劳感变得频繁且持久,且无法通过休息缓解时,可能是肾脏出了问题。肾脏是身体中的一个重要器官,它负责过滤血液中的废物和多余的水分,维持体内的电解质平衡和酸碱平衡。

当肾脏功能减弱时,体内废物和毒素的排出受到影响,导致这些有害物质在体内积累,从而引发疲劳感,这种疲劳感可能会伴随有明显的虚弱感,甚至让患者在日常活动中也感到力不从心。

此外,肾脏功能下降会使体内的红细胞生成减少,导致贫血,贫血的一个常见症状就是持续的疲劳。

随着肾脏病的进展,患者的精力明显不如以前,容易感到疲倦,甚至进行一些轻微活动时,也会感到体力不支。

如果出现了这种不明原因的疲劳,尤其是持续一段时间没有得到缓解,那么一定要引起足够重视,及时就医检查肾脏健康。

其次,食欲骤降和恶心呕吐也是肾脏问题的一大早期信号,当肾脏功能受到损害时,体内的代谢废物排泄不畅,尤其是尿素和肌酐等废物在血液中的积累,会导致身体出现一些不适症状。

食欲不振是最常见的一种表现,很多肾脏病患者会突然发现,自己对食物没有了兴趣,吃东西时也总是觉得没有味道。这种症状往往被忽视,但实际上它是肾脏问题的一种警示信号。

尤其是当这种食欲下降的情况持续时间较长时,可能意味着肾脏的功能正在逐渐下降。

更严重的是,肾脏功能不全还会导致恶心和呕吐,体内的废物和毒素积累过多,肠胃道的正常功能也会受到影响,常常会出现恶心、呕吐等不适症状。

许多肾脏病患者在初期并没有明显的疼痛症状,而是通过食欲下降和消化不良等症状表现出来。

因此,出现这些症状的患者,特别是合并有高血压、糖尿病等基础疾病的患者,应该高度警惕是否与肾脏功能受损有关,及时就医进行检查,避免病情加重。

接下来,小便习惯改变也是肾脏在向身体发出信号的一个重要症状。正常情况下,我们的排尿情况应该是规律的,且尿量和尿频应保持在一定范围内。

然而,当肾脏出现问题时,排尿习惯往往会发生改变。肾脏功能下降时,尿液的生成会受到影响,可能导致两种极端情况:一是尿量显著减少,二是出现夜间频繁起夜的情况。

有些患者可能在白天排尿正常,但一到晚上就频繁起夜,影响睡眠质量,这种情况往往被忽视。

然而,夜间频繁排尿其实是肾脏健康问题的信号,尤其是对于老年人和高血压患者,夜尿增多往往与肾脏功能的减退有关。

此外,还有一些患者可能会发现,自己排尿时的尿量突然增加,或者出现尿急、尿频等问题,甚至伴随着尿液颜色的变化,如浑浊或发红等。

这些都是肾脏疾病的早期信号,可能意味着肾脏滤过功能的受损,导致体内的代谢产物不能正常排出,进而影响到排尿的规律和质量。

如果出现这种情况,患者应该尽快就医,进行详细检查,以便及时发现肾脏问题,避免病情进一步恶化。

最后,皮肤顽固瘙痒常常是肾脏问题的一个隐秘信号。很多肾脏病患者在病情早期,往往会经历皮肤瘙痒的症状。

特别是当肾脏功能受到损害时,体内的代谢废物和毒素无法及时通过尿液排出,导致这些有害物质积聚在体内。

由于这些废物的堆积,皮肤的神经末梢会受到刺激,从而引发不明原因的瘙痒感,这种瘙痒感可能会在夜间加重,影响睡眠,甚至出现抓痕或皮肤损伤。

皮肤瘙痒往往被患者误认为是干燥或过敏所致,但事实上,这可能是肾脏病变的警示信号。

尤其是对于那些有糖尿病、高血压等基础疾病的患者,如果出现了持续的皮肤瘙痒,应该及时去医院检查,尤其是检查肾功能。

因为肾脏病患者的体内有害物质积累过多,除了影响皮肤外,还可能引发其他更严重的并发症。

总的来说,肾脏在出现问题时,往往不会突然表现为水肿或剧烈的症状,而是通过一些较为隐匿的不适症状向我们发出警告。

异常的疲劳、食欲下降、排尿习惯改变以及皮肤瘙痒,都是肾脏功能出现问题时常见的早期表现,特别是对于高血压、糖尿病患者或有肾脏病家族史的人群,这些症状更应引起重视。

一旦出现这些不适,最好及时就医进行检查,避免病情进一步发展,造成更严重的后果,通过早期发现并采取适当的治疗措施,可以有效保护肾脏,延缓病情的恶化。