大寨名人墓:陈永贵与郭沫若的传奇人生

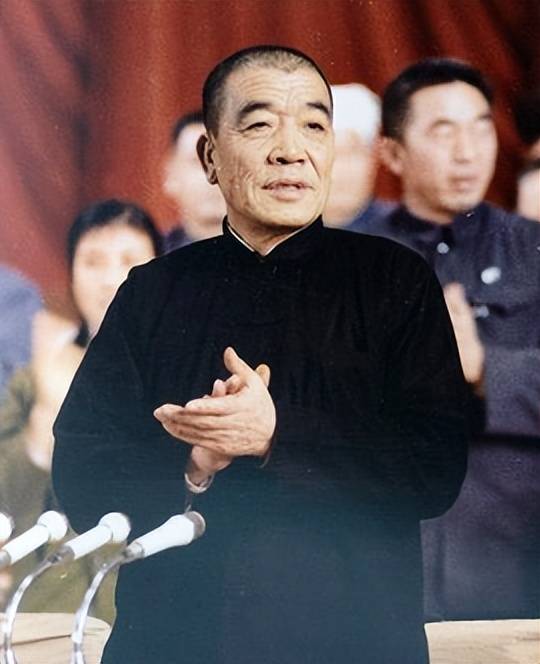

在山西大寨村的苍松翠柏间,安眠着两位传奇人物。一位是家喻户晓的大寨老支书陈永贵——这位从田间地头的新中国首位农民副总理,用铁锹和汗水谱写了农业学大寨的时代篇章。而另一位长眠于此的,却是一位从未在此生活过的文化巨匠:郭沫若。

这位集诗人、学者、革命家于一身的传奇人物,生前足迹遍布五湖四海。从四川乐山沙湾镇的商贾之家,到日本九州帝国的医学课堂;从《女神》诗集的浪漫笔触,到甲骨文研究的严谨考据;从北伐战争的硝烟战场,到延安窑洞的油灯之下——他的人生就像一部浓缩的中国现代史。令人费解的是,这位与山西黄土高坡素无渊源的文坛泰斗,却在1978年临终前立下遗嘱:将骨灰撒向大寨的梯田。

文化旗手的多面人生

1892年冬,郭沫若降生在岷江畔的商贾之家。少年时在成都石室中学接触新学,22岁东渡日本习医,却在异国他乡点燃了文学之火。1921年出版的《女神》如惊雷炸响,用凤凰涅槃的意象预言了古老民族的浴火重生。他与郁达夫共创的创造社,成为新文化运动的先锋旗手。

1927年的血雨腥风中,这位文人毅然投笔从戎。当蒋介石举起屠刀时,他在朱德家中写下《请看今日之蒋介石》,如投枪直刺反动派心脏。南昌起义失败后流亡日本的十年间,他的书案上并排放着青铜器拓片和马克思主义著作,用甲骨文考证与唯物史观,重新书写中华文明的密码。

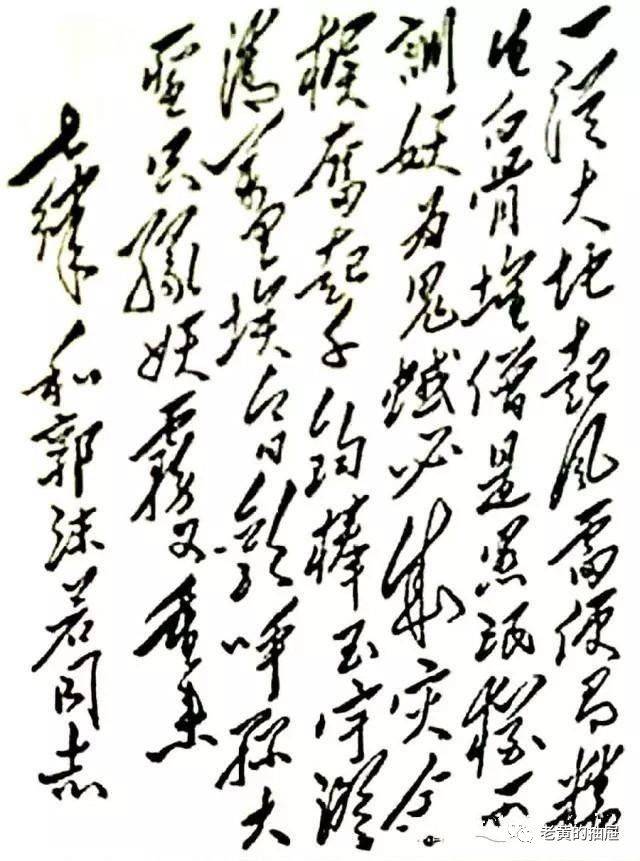

与毛泽 东的诗文唱和 抗战烽火中归国的郭沫若,与毛泽 东开始了跨越三十年的思想对话。1944年《甲申三百年祭》引发延安整风运动的深刻思考,1960年代两人关于《孙悟空三打白骨精》的诗词唱和,更展现了革命者与知识分子的精神共鸣。那些金猴奋起千钧棒的铿锵诗句,至今仍在见证着那个风雷激荡的年代。 文革中的特殊境遇

在知识界普遍遭劫的岁月里,郭沫若的处境堪称微妙。当他的次子惨遭迫害坠楼身亡时,毛泽 东亲自下令将其转移保护。这种特殊待遇,使他在浩劫后陷入更复杂的舆论漩涡。有人指责他抛弃日本妻儿,更有人编造其与妻姐的绯闻——尽管这些指控与于立群整理遗著、编纂文集的行为充满矛盾。

骨灰归处的深意

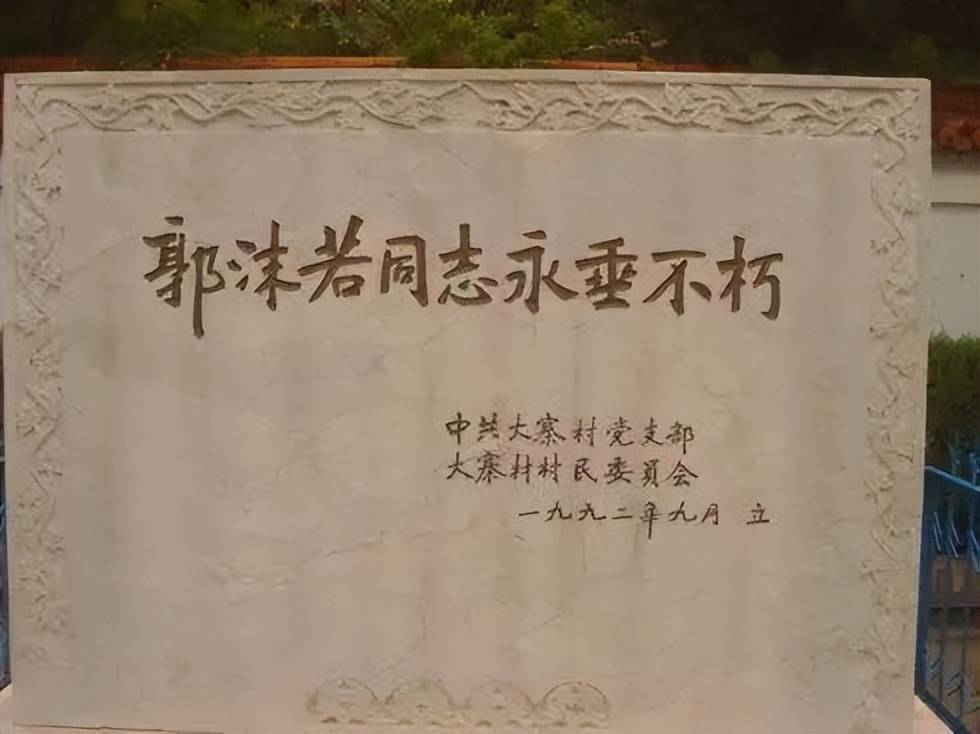

选择大寨作为最终归宿,是这位八旬老人最后的政治宣言。当1978年6月12日生命烛火将熄时,他或许想起了毛泽 东农业学大寨的号召,想起那些与领袖诗文往来的激情岁月。将骨灰融入这片被红旗浸染的土地,既是对特殊历史时期的无言辩护,更是对理想信念的终极坚守。半年后其妻于立群的突然离世,则为这个传奇故事添上了最后的谜题。

如今,大寨的层层梯田上,两位时代符号般的人物在此长眠。一位用茧手改天换地,一位以笔墨书写春秋。他们的故事,仍在黄土高坡的风中轻轻诉说……