慈禧与紫禁城:一个王朝的背影

历史评价总是随着时代变迁而流转,但有一个名字却始终被钉在耻辱柱上——慈禧太后。光是慈禧二字,就让人本能地产生反感,这种根深蒂固的负面印象,似乎已经超越了具体史实的评判。

有人会问:这位执掌朝政近半个世纪的女人,难道就没有任何值得称道之处吗?确实,她曾通过辛酉政变铲除顾命八大臣,这段历史至今仍为人津津乐道。但细想之下,宫廷权斗自古有之,为何到了慈禧这里就成了功绩?从甲午惨败到戊戌变法夭折,再到八国联军侵华,她的一系列决策最终换来的,是丧权辱国的《辛丑条约》。

站在21世纪回望这段历史,最令人扼腕的是那个如果——如果当时能有一个不同的选择......

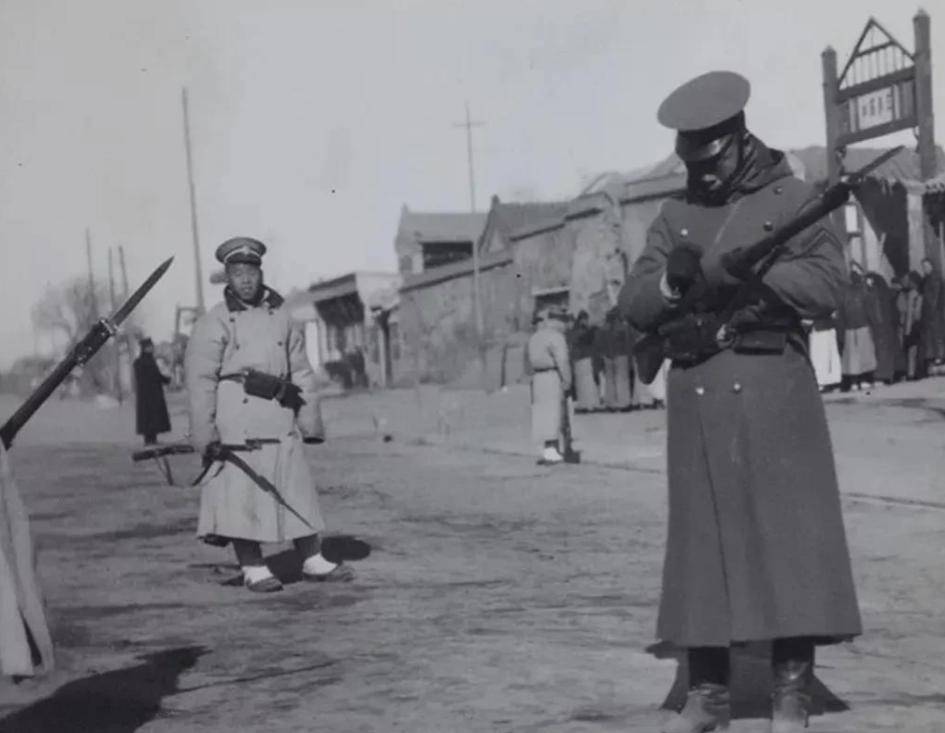

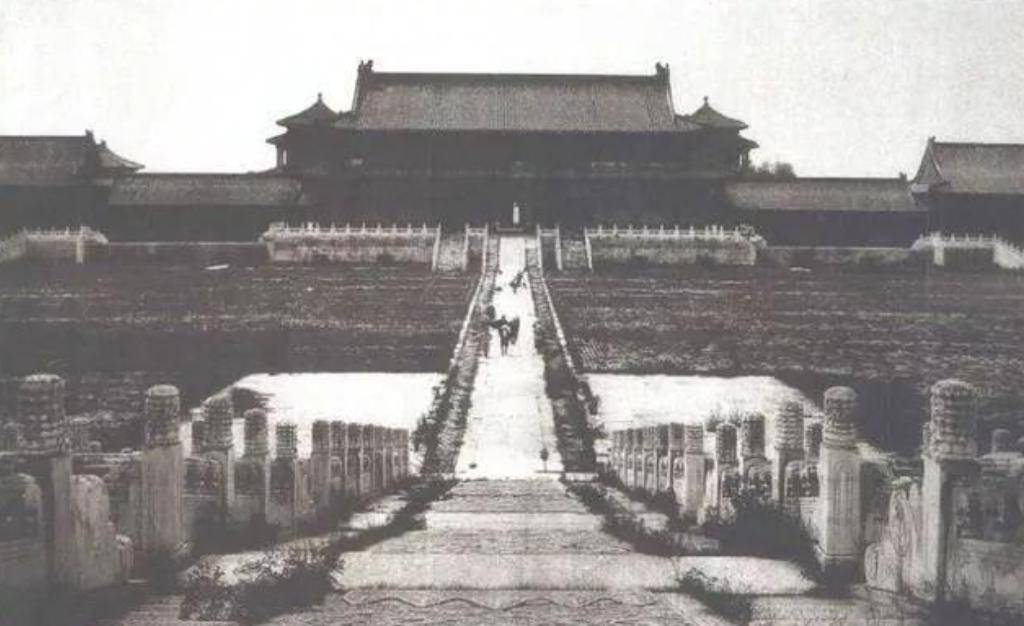

1900年5月28日,当八国联军的铁蹄踏向北京时,慈禧的第一反应是仓皇出逃。昔日金碧辉煌的紫禁城,就这样被拱手让给了侵略者。日本摄影师小川一真用镜头记录下了这座皇家宫殿最原始的模样,这些珍贵的影像,让我们得以一窥那个时代的真实面貌。

面对外敌入侵,慈禧的内心其实颇为矛盾。当时民间尚有扶清灭洋的义和团势力,若善加利用,或许能扭转局势。但她更担心的是,一旦与列强彻底决裂,自己的统治地位将不保。于是她采取了一个自相矛盾的策略:表面上支持抗敌,暗地里却请求列强镇压义和团。这种首鼠两端的做法,最终导致了两面不讨好。

当联军兵临城下时,紫禁城的防御形同虚设。慈禧带着亲信仓皇西逃,几乎带走了所有防卫力量,偌大的皇宫就像一座无人看守的宝库。留下的少数官员在谈判桌上毫无筹码,只能眼睁睁看着侵略者在宫中肆意妄为。珍贵的文物被洗劫,精美的建筑遭到破坏,这座凝聚了数百年心血的皇家宫殿,在短短数月间面目全非。

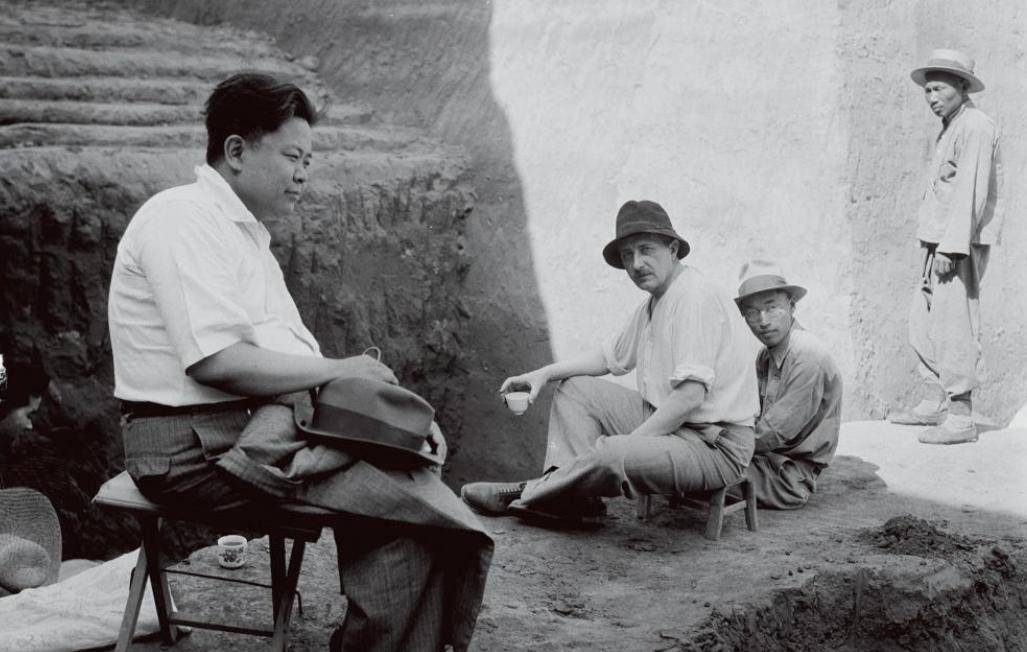

在入侵者中,有两位特殊的日本人:摄影师小川一真和建筑师伊东忠太。他们带着学术研究的目的而来,用相机记录下了紫禁城最原始的风貌。这些珍贵的黑白照片,成为后人了解这座宫殿的重要窗口。

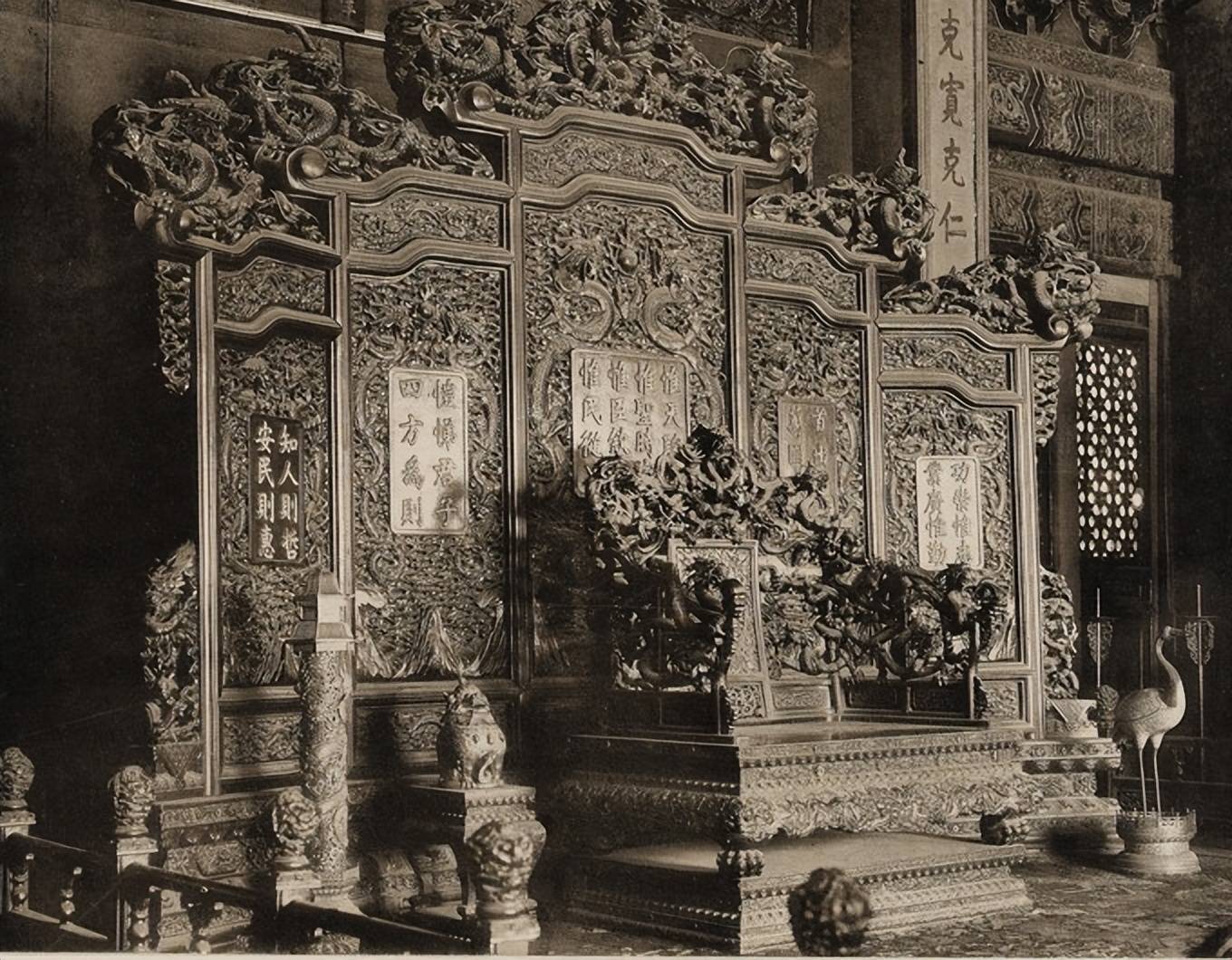

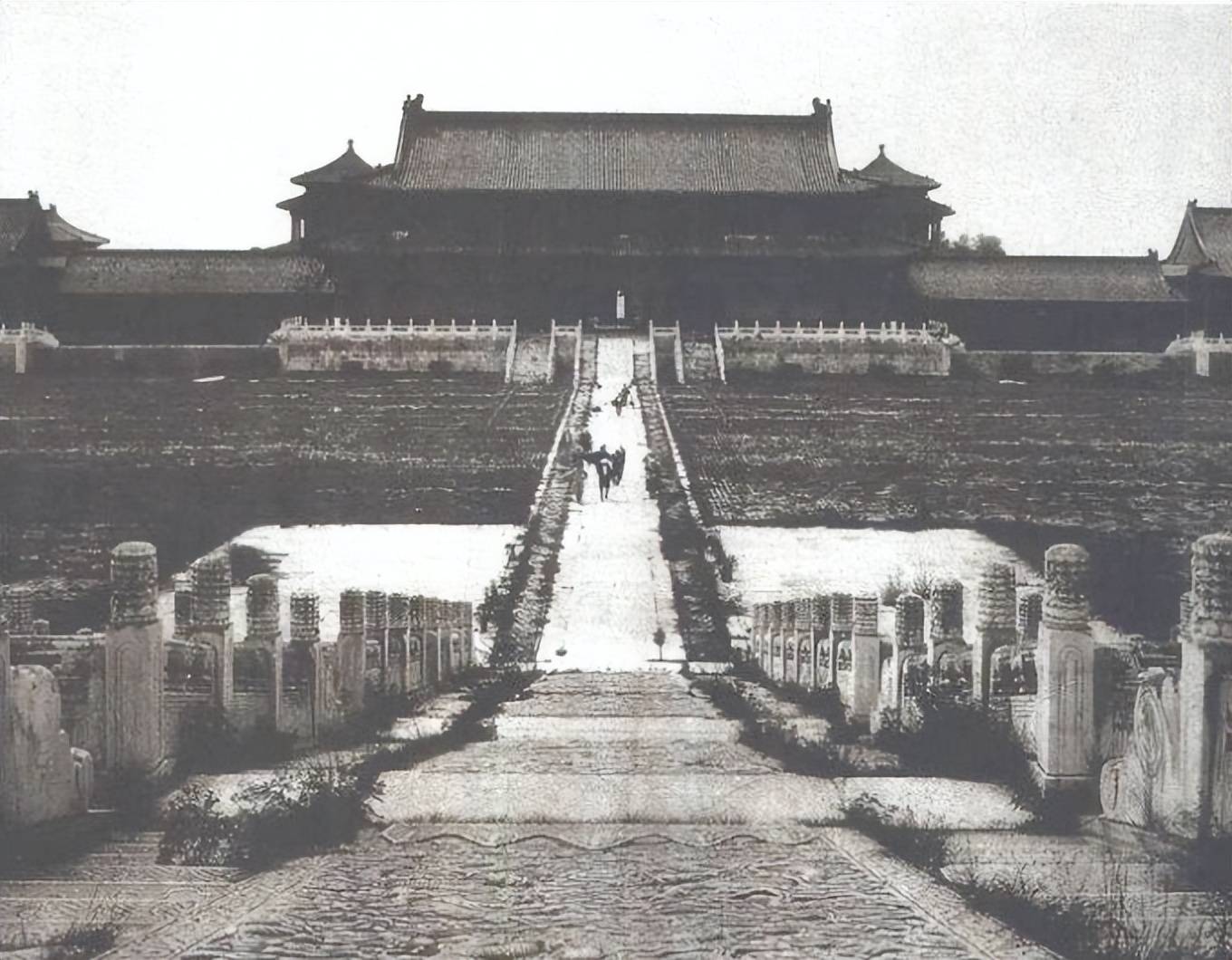

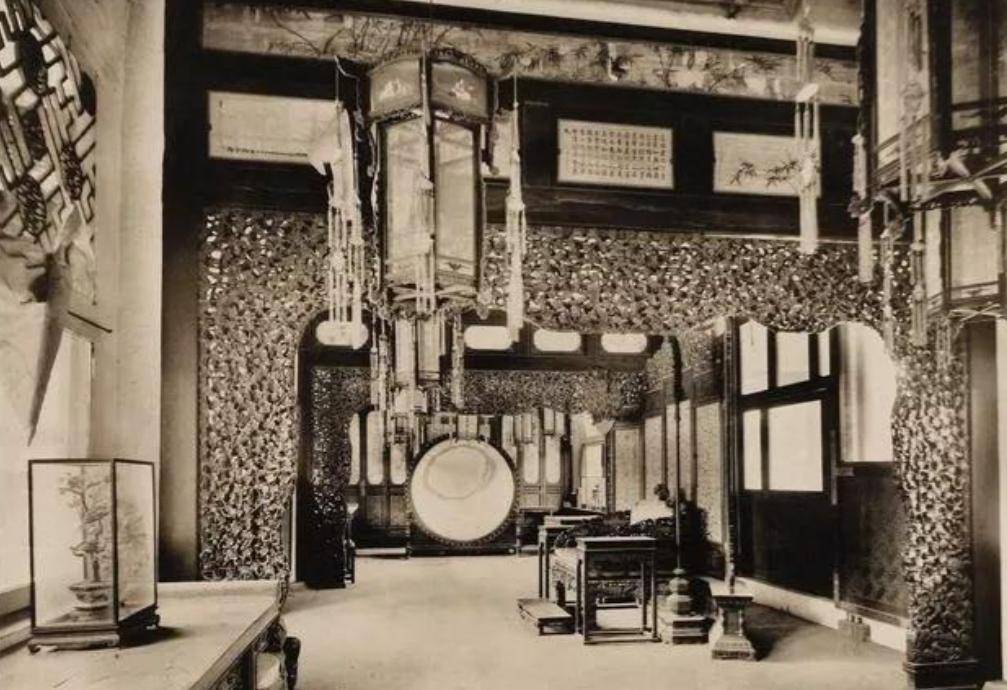

照片中最震撼的当属太和殿。即便在今天看来,其建筑工艺和装饰水准依然令人叹为观止。空荡荡的龙椅散发着无形的威严,让人真切感受到皇权神圣的威严气场。而储秀宫则呈现出另一番景象——这里曾是皇帝出生地,本该是后宫最热闹的所在,如今却显得格外冷清。中和殿作为朝政重地,其富丽堂皇的装饰难掩末代王朝的颓势。

这些照片不仅记录了建筑本身,更折射出一个时代的悲剧。看着这些影像,我们不禁会想:如果当时能有一个更明智的统治者,如果那些精美的建筑能免于战火......但历史没有如果。

紫禁城的故事告诉我们:文化遗产属于全人类。无论经历多少风雨,这座宏伟建筑群始终屹立,见证着中华民族的兴衰荣辱。保护这些珍贵遗产,不仅是对历史的尊重,更是对未来的责任。正如那句诗所言:白絮飞来饰太平,皇朝幕落紫禁城。王朝更迭,但文明永续。

-------------------------------------------------------------------------

慈禧逃跑后,日本人用照相机记录,一副“真实的”紫禁城样貌

中华文明的千年兴衰与紫禁城的沧桑见证

中华文明如同一部波澜壮阔的史诗,数千年来历经辉煌与低谷,几度问鼎亚洲之巅。这并非虚言,而是被历史铭刻的事实。正如世间万物皆有起伏,再强大的民族也难免遭遇困境,但真正的伟大在于永不放弃的精神。

自秦始皇一统六国,华夏大地开启了封建时代的辉煌篇章。此后数千年间,朝代更迭,战乱频仍,但中华儿女始终坚韧不拔,在逆境中砥砺前行。无论是天灾还是人祸,都未能彻底击垮这个民族的意志。即便在外敌入侵的至暗时刻,华夏子孙依然坚守着骨子里的尊严与信念。

清末的黑暗与屈辱

晚清时期,闭关锁国的政策让中国与世界脱节,国力日渐衰微。当西方列强的坚船利炮轰开国门时,腐朽的清政府无力抵抗,只能一次次割地赔款,任由侵略者肆意妄为。紫禁城,这座象征皇权至高无上的宫殿,也在战火中失去了昔日的威严。

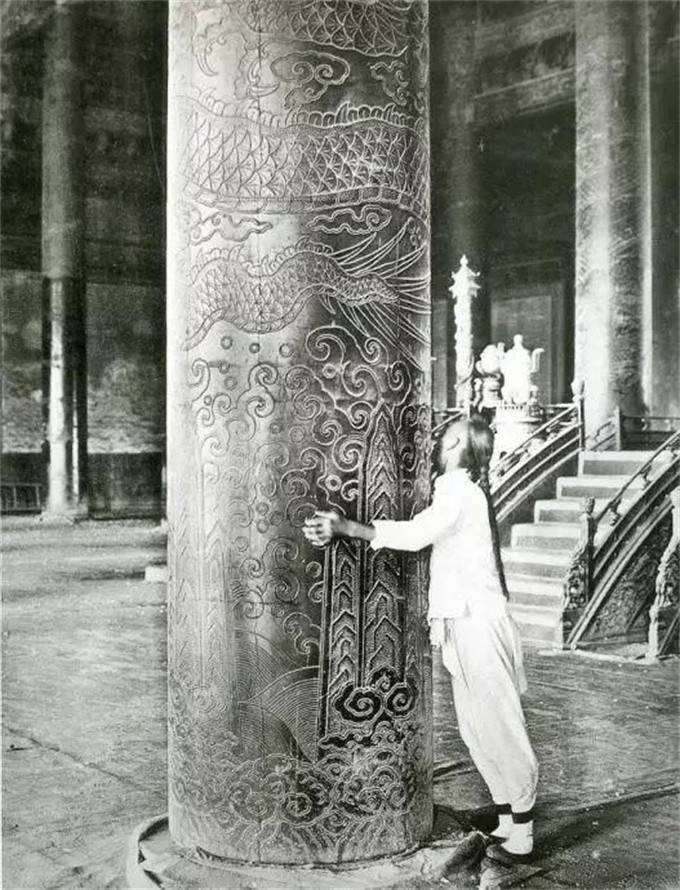

1900年,八国联军攻入北京,慈禧太后携光绪帝仓皇西逃。日本人伊东忠太,一位研究建筑史的学者,用相机记录下了此时的紫禁城——曾经金碧辉煌的宫殿,在黑白影像中显得格外凄凉。太和殿的御路、乾清宫的龙柱、帝王宝座……这些见证过康乾盛世的瑰宝,如今却蒙尘于战乱之中。

紫禁城的沧桑与坚韧

伊东忠太的镜头不仅捕捉了建筑的宏伟,更折射出一个王朝的衰败。太和殿前的龙柱,粗壮到一人难以环抱;乾清宫的宝座,虽已无人问津,却仍透着昔日的威严;翊坤宫与储秀宫被打通后形成的四进院落,依稀可见慈禧太后当年的奢靡生活。

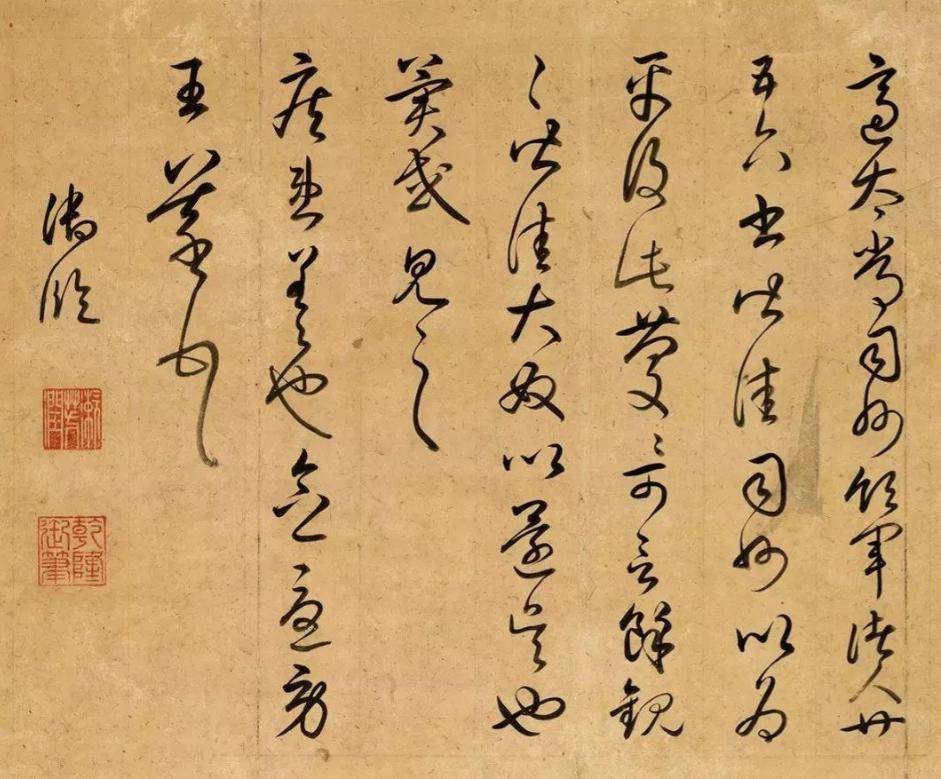

然而,即便在破败中,紫禁城的风骨犹存。它的每一块瓦片、每一根梁柱,都承载着中华文明的厚重历史。袁世凯称帝时,曾替换乾隆御笔的牌匾;战乱中,无数珍宝流落海外。但紫禁城的灵魂从未消失,它如同中华民族一样,在磨难中依然挺立。

永不磨灭的民族精神

这些老照片不仅是对历史的记录,更是一种警醒。它们告诉我们,落后就要挨打,但更重要的是,一个民族的精神不会因外敌的践踏而消亡。紫禁城的沧桑变迁,正是中华民族几千年来的缩影——历经风雨,却始终屹立不倒。

今天,当我们回望这段历史,依然能感受到紫禁城的恢弘气韵。它不仅是砖瓦堆砌的宫殿,更是华夏民族刚毅不屈的象征。无论经历多少挫折,这份深植于血脉中的坚韧,终将引领我们走向复兴。