桂香飘满街巷时,中秋的团圆味儿就浓了。

这个 2006 年列入国家级非遗的传统节日,从周代“秋夕祭月” 延续至今,藏着老祖宗传下的处世智慧。

民间流传的 “八大忌” 绝非迷信,每一条都透着对自然的敬畏与对亲情的珍视,今天就好好说道说道。

第一忌 “男不拜月”

这规矩在《燕京岁时记》里写得明白:“惟供月时男子多不叩拜”。

古人认为月亮属阴,对应太阴星君,而男性属阳,阴阳相斥的观念催生了这一禁忌。不过唐玄宗曾携杨贵妃设 “拜月台” 祭月,被视作 “帝王特权”,民间仍恪守传统。

有趣的是,老辈人也会说 “怕糙老爷们碰坏供品”,倒贴合过去祭月供品讲究整齐的实际。

如今这规矩已松动,但山西、陕西农村祭月仍多由女性主持,保留着古礼影子。

第二忌 “忌用手指月亮”,几乎是全国通用的讲究。

小时候指月准被长辈打手:“小心月亮割你耳朵!” 这说法能追溯到道教典籍《铁罐炼》,古人将日月星称为 “三光”,随意指点便是不敬。

江南老人还会说 “指月会被嫦娥记恨”,其实藏着两层智慧:

一是中秋夜黑,指月易摔跤;

二是教人对自然保持敬畏,就像对长辈不能指指点点。

现在城里孩子虽不信 “割耳朵”,但长辈仍会提醒 “好好赏月别乱指”,把礼仪传了下来。

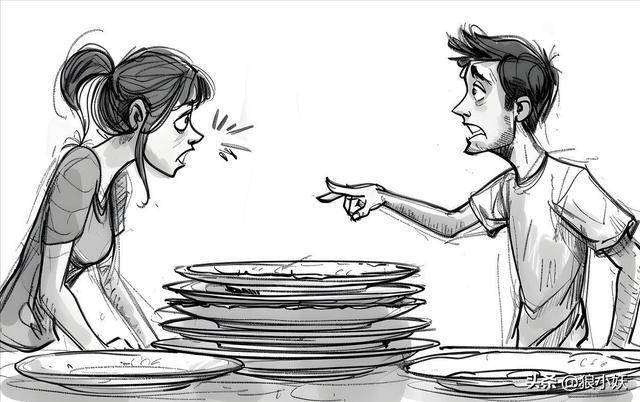

第三忌 “忌团圆日口角”

老话说 “中秋忌口角,不忌吵到年”。

福建、台湾一带,中秋夜争执被视作 “冲犯月神”;魏晋文人过中秋讲究 “传杯洗盏,儿女喧哗”,强调热闹而非吵闹。

这禁忌核心是维护家庭和睦,一年就盼这晚月圆人圆,争吵会让团圆味变涩。

2025 年中秋恰逢国庆,家人聚餐或出游时,更该记着 “和气生财” 的道理。

第四忌 “忌供品不圆整”

老一辈摆祭月供品极讲究:西瓜切莲花状,月饼摆得方正,水果要选最圆润的,磕碰的果子不上供桌。

这源于 “圆” 象征团圆的文化内涵,用有形的圆满表达对家庭幸福的期许。

就像北宋出现的 “小饼如嚼月”,月饼从诞生起就带着 “团圆” 的使命,残缺供品自然被视作不吉。

第五忌 “忌馈赠单数礼品”

中秋送礼讲究 “送双不送单”,这和中华文化 “好事成双” 的理念一脉相承。

双数象征和谐圆满,单数易让人联想到 “形单影只”,与团圆主题相悖。

广西送礼时,月饼常搭配水果、茶叶等双数品类,寓意吉祥。

现代心理学也证实,偶数能给人稳定愉悦的感受,选四枚、六枚装的月饼礼盒准没错。

第六忌 “忌食用残缺月饼”

《帝京景物略》记载,明代宫廷祭月需用 “团圆饼”,切开即视为不吉。

从实用角度看,月饼糖油含量高,破损后易滋生微生物,尤其南方秋热,更易变质。

现在虽不必死守 “不切开” 的规矩,但切分后即时食用、搭配清茶解腻,仍是古人智慧的延续。

第七忌 “忌出嫁女在娘家过中秋”

过去认为出嫁女中秋回娘家,会让夫家或娘家 “不团圆”,这其实是农耕时代 “男婚女嫁” 家庭结构的体现。

随着社会变迁,这规矩已淡化,但福建、广东部分农村仍有遗存,如今更多转化为 “中秋前回娘家送节礼” 的习俗,既尽孝心又保团圆。

第八忌 “忌深夜独自赏月”

古人认为月亮属阴,中秋夜阴气最盛,独处户外易受寒邪侵袭,尤其女性体质偏阴更需注意。

从现代视角看,中秋昼夜温差大,深夜露水重,确实容易感冒。

若想赏月,和家人在阳台、庭院小坐,远比子时独自外出惬意安全。

这些禁忌随时代演变,内核却始终没变:敬畏自然、守护亲情、珍视团圆。

就像冯骥才说的,传统是 “传递的火焰”。

2025 年中秋,不必苛守所有形式,但理解这些规矩背后的善意,带着敬畏心与家人相聚,便是对传统最好的传承。