大自然的鬼斧神工令人惊叹,塑造出万里山河千般样貌,除了峡谷、石林等宏观大景外,更有孤峰石柱形态各异,大多成为所在景区的标志性景观。说到中国的独石孤峰奇观,大多数人最熟悉的应是黄山飞来石,从光明顶向北一路下行,大概走20分钟就能看到,此石由石台和竖石两部分组成,其下为一座岩石平台,长12至15米,宽8至10米,其上竖立着一块柱状孤石,仿佛自天外飞来,其高12米,重量约为544吨,

黄山飞来石

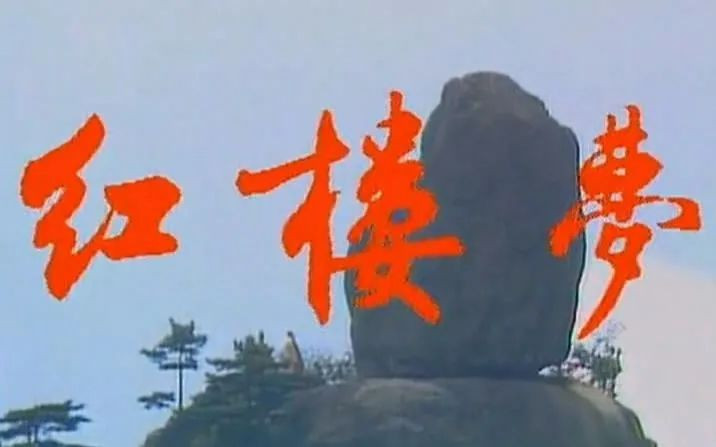

上下二石岩石成分完全相同,均由中细粒斑状花岗岩所构成,两石之间的接触面很小,看上去摇摇欲坠却始终屹立不倒,为黄山的标志性景点,也是黄山奇石之首。如从光明顶东侧下山,在途中的观石亭远望,此石又呈上尖下圆状,形似一颗巨桃,故又称其为仙桃石,1987版电视剧《红楼梦》片头的巨石就是从这个角度拍摄的。飞来石当然不是天外飞来,其形成于白垩纪时期,距今已有约1200万年历史,上部与基座平台原系一体,

黄山飞来石

因花岗岩构造节理发育,近直立节理和近水平节理切割裂解,形成了长方柱的飞来石的雏形,但此时期四周仍被岩石块包围着,上下仍为一体,后来在地壳的不断抬升中,由于风化剥蚀,冰川流水和重力崩塌作用,最终形成兀立于平台之上的独石奇观。奇石是黄山“四绝”之一,有名可数的石头的就达1200多块,在攀登天都峰途中也可看到一座奇石,两头尖中间粗,仿佛一枚竖立的橄榄,但我在网上查询许久也未查到其名,景区官网也无任何相关资讯介绍,知晓者可在本文后留言告知。

左侧为天都峰无名石

无名石近影

贵州梵净山的标志性景观 — 蘑菇石也比较有名,其高约10米,型状奇特,傲然立于危崖之巅,由两块方形巨石相叠而成,其中上部较为宽大,高约4米,呈立方体形态,而下部比较窄小,高约6米,为柱状形态。此石奇在其重心并非位于中间,而是歪向一边,看起来似乎摇摇欲坠,马上就要掉下来的样子,但千百年来就是这样纹丝不动。蘑菇石的质地构造比较罕见,如果你走近仔细观察,可以看到此石实际由许多层状岩体堆叠而成,

蘑菇石

梵净山的山体由片岩、页岩构成,成份主要包括变质砾岩、砂岩、粉砂岩、泥质岩和大量火山岩等,其产生于14亿年前,在遥远的年代这里曾是海底,历经了多期地质构造运动,海底岩石被抬升至地表,经过长期风吹日晒,造就了现在的神奇模样,山体石质呈水平状层层叠叠,形似堆积如山的经书,蘑菇石附近有一景就称“万卷经书”。梵净山特殊地质环境条件,对蘑菇石的形成及稳定性产生重要影响,这里在第四纪历史上曾发生过多次冰川运动,冰川携带的碎屑物质在冰川的运动过程中,可能对先期形成的块状岩体下部的刻划刨蚀作用,

“万卷经书”石

“万卷经书”石

“万卷经书”石

使得这些岩块更加独立,由于岩性在垂向上存在差异,岩石的强度不同,软硬相间的岩石为蘑菇石的形成提供了有利的条件,在漫长的地质演化过程中,沿着节理或裂隙上部坚硬部分不易风化,从而形成顶部大底部小的形态,但我倒是感到此石的命名并不贴切,其外型与蘑菇相去甚远,蘑菇应呈圆形伞状,而此石棱角分明,上部向左甩出,如一面引风招展的旗帜,因此应改名为“旗石”为宜。

“旗石”?

江西三清山的巨蟒峰也是名满天下,知者甚众,说是峰其实为峰柱造型石,其位于南清园北部的玉皇岭深谷中,不仅是三清山标志性景观,而且形态、高度和体量都曾称全国第一。巨蟒峰为巨型花岗岩石柱,因风化和重力崩解作用而成,这里原有一列南北向的峰墙,之后又被东西向切割成峰柱,在冲蚀与崩塌的作用下,形成了一座独立的石柱,傲然出世,昂首天际,没有任何的前奏和铺垫。巨蟒峰垂直高度达128米,顶部扁平略粗形似蟒头,颈部稍细,状极突兀,腰身细长如蛇身挺立,身上还有数道横断裂痕,令人担心一次地震就会将其折断,但经过亿万年风雨,依然屹立不倒,形态犹如蛰居已久的巨蟒昂然仰首,欲发攻击,气势咄咄逼人,

三清山巨蟒石

又似破山横空出世,直欲腾空而去,故又名“巨蟒出山”,游览步道也围绕着此石从上到下、从左到右、从前到后,足足要走2个小时。2017年此石被世界纪录认证机构(WRCA)认定为“世界最高的天然蟒峰”,整体高度128.6米,最细处直径约7米,最小周长20.7米,最大周长41.3米。2001年景区曾邀请法国著名爬楼高手阿兰·罗伯特徒手攀爬,最终却以失败告终,他说:“如果要攀上绝顶,非要借助于器械(挂片)不可”,但2017年却有3名驴友擅自攀爬此石,用电钻在岩柱体上打入岩钉26枚,对巨蟒峰造成了不可修复的后果,法院除对3人判处刑罚并处罚金外,还需连带赔偿600万,这26枚全世界最贵的岩钉至今仍留在岩体上。

三清山巨蟒石(网络图片)

若论中国最高的独石景观,实际为湖北恩施大峡谷的“一柱香”,其位于在七星寨景区的北端,不仅比江西三清山的巨蟒峰更高,而且更为纤细苗条,犹如一根香柱矗立在峡谷之中,当地人形象地称其为“一柱香”。其实七星寨奇石很多,“一柱香”为其杰出代表,高度达到150米,相当于50层楼,比三清山的巨蟒峰高22米,而且上粗下细,柱体底部直径6米,中段最小直径仅有4米,比三清山的巨蟒峰还小3米,虽然看上去似乎即将折断,但它已在此屹立了上千年了。“一柱香”是罕见的单体三叠纪独立岩柱,经过风化剥蚀、溶蚀及雨水冲刷而成,

七星寨“一柱香”

是喀斯特地貌形成的典型例子,形成时间距今约2亿多年,其过程经历了漫长的地质演变,最终造就了如今独特的景观,成为峡谷中最引人注目的亮点,实际上七星寨景区奇石很多,“一柱香”只是其中最突出的代表。“一柱香”在同类喀斯特地貌中十分罕见,2009年成都理工大学教授万新南在此考察时无意发现了它,同年央视《走近科学》栏目专题报道此石,掀起“一柱香”遮掩已久的面纱,2013年被美国CNN评为中国最美的40个景点之一,属于世界级的地质遗迹。为了解开其千年不倒之谜,有关专家用仪器检测出岩石密度为2.7克/立方厘米,

七星寨奇石

七星寨奇石

七星寨奇石

七星寨奇石

受力为800公斤/立方厘米,整个岩石为一结实的整体,从其高度和横截面推算,底部每平方厘米实际受力仅40多公斤,只是岩石最大受力的1/20,而且“一柱香”的底部与大山连为一体,可以共同受力,再加上周边有5座山峰环峙,宛如一只巨大的佛掌围护,形成的天然挡风墙使这里风速总体较小,一年里有一半的时间都处于静风状态,只要周围的地形没有大变化,岩柱受到风的威胁并不大,雨水侵蚀也已无法达到当初形成时的水平,因此,“一柱香”千年不倒,现已成为恩施大峡谷标志性景观,在此拍照留影的人络绎不绝,因场地狭小有时只能排队轮候。

七星寨“一柱香”

上述几处孤石奇观多数人都比较熟悉,下面讲几处大家比较陌生的,甚至可能从未听说过。河北涞源县的白石山位于八百里太行山最北端,是我国唯一一处大理岩峰林地貌,有三顶、六台、九谷、八十一峰,主脊线长7000余米,最高峰海拔2096米,是华北平原西北隆起之龙首,也是太行山、燕山、恒山3大山脉相会之处。白石山的峰林造型独特,千姿百态,其中“太行之神”是最神奇的一座,也是景区的核心标志性景观,

白石山

白石山

白石山

白石山

此石深藏于飞狐峡的谷底,却显得格外的“抢眼”,初听此名时还以为是一座高大的山峰,等走到跟前才发现这是一座孤立的奇石,虽然只有11米高,但形态十分绝妙,其上部粗壮、根部很细,孤悬于石台上,中上部相叠而成,看上去摇摇欲坠,相传这里是吸取日月之精华的较佳位置,在白石山修道、修仙之人均在此修炼。此石经历了亿万年的自然洗礼,依然伟岸的屹立在此,守护着白石山、守护着北太行,故名为“太行之神”。

“太行之神”

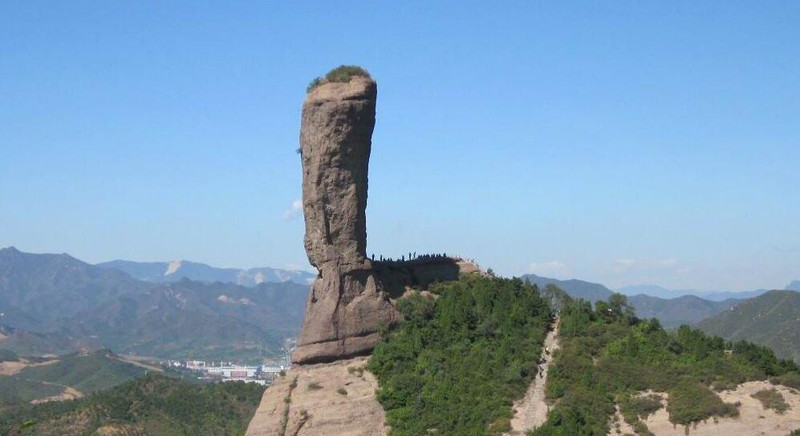

在河北承德避暑山庄正东10里处,有座磬锤峰实际上也是一块奇石,其高达38.29米,连同棒槌底下突起的基座通高59.42米,此石呈上粗下细状,上部直径15.04米,下部直径10.7米,在承德十大名山中以独特身姿位居首位,是该市地标性自然景观。磬锤峰古称石挺,早在1400多年前北魏地理学家郦道元《水经注》中就有记载,称其“东南石挺,挺在层峦之上,孤石云举,临崖危峻,可高百余韧”。磬锤峰属于丹霞地貌景观,据考证已有300多万年的历史,经中科院院士论证,磬锤峰已进入丹霞地貌发展的老年期,在长期的风化作用下岩石不断崩塌,因砂砾上下层岩性不一致,而且悬崖缺损一侧朝向西北,冬季强劲的西北风破坏力较大,

撞击此石产生的下部气流造成根部一条深陷的凹槽,导致悬崖一侧有较大凹陷,岩体与水平基座的连接部位直径很小,根部其他方向也有明显因砂砾上下层岩性不一致,而且悬崖缺损一侧朝向西北,冬季强劲的西北风破坏力较大,撞击此石产生的下冲气流造成根部一条深陷的凹槽,导致悬崖一侧有较大凹陷,岩体与水平基座的连接部位直径很小,根部其他方向也有明显因砂砾上下层岩性不一致,而且悬崖缺损一侧朝向西北,冬季强劲的西北风破坏力较大,撞击此石产生的下冲气流造成根部一条深陷的凹槽,导致悬崖一侧有较大凹陷,岩体与水平基座的连接部位直径很小,根部其他方向也有明显的竖向冲刷痕迹,从而形成了上粗下细的状态,犹如农妇洗衣时用来打衣服的“棒槌”,故又称棒锤山,康熙皇帝赐名“磬锤峰”。

为了观赏磬锤峰,康熙还在避暑山庄西山上建造了一座“锤峰落照亭”,与磬锤峰遥遥相对,每当夕阳欲隐时此石在晚霞映照之下,雄奇峻秀,蔚为壮观。1893年俄国外交部奉沙皇之命,派彼得堡大学教授波兹德涅耶夫前往中国蒙古地区调查,教授登上磬锤峰西北侧,拍摄了“磬锤峰山岩和峰顶”照片,但随着环境恶化、酸雨增多、磬锤峰砾岩根部风化剥蚀严重,一些高陡边坡经常发生坍塌崩落,但其重心并未移动。119年后的2012年,人们在相同角度拍摄了磬锤峰全景,经比对变化明显,新照片显示磬锤峰基座风蚀加快,减弱了对整体的支撑力度,基部与底座之间由直角变成锐角,中间大部分呈块状脱落,顶部也风蚀明显,保护工作刻不容缓。

避暑山庄棒锤石

贵州施秉云台山距县城区13公里,为白云岩喀斯特地貌,是舞阳河国家级风景名胜区的主要组成部分,包括云台山、杉木河、黑冲等3个景点,景区内保存有古老、完整且面积较大的白云岩喀斯特地貌,世界自然遗产的专家曾前来考察,认为施秉白云岩喀斯特具有“全球唯一性”,2014年贵州施秉和广西桂林、重庆金佛山、广西环江4地组合,作为“中国南方喀斯特”扩展项目列入《世界遗产名录》。在距云台山北15公里的黑冲景区,有一石柱巍然耸立,高约10余米,且上大下小,头重脚轻,根部须8人方能合抱,据说其发现也很具有偶然性,

施秉云台山

施秉云台山

施秉云台山

2006年4月的一天深夜这里雷电交加,一场百年不遇的龙卷风突然而至,县城至云台山公路旁许多40厘米粗的大树被拦腰扭断,第二天一摄影者采风路过此地,当他翻过一小山坳时,突然发现高耸于山腰间的石柱,惊奇之余向当地村民询问其来历和名字,许多人竟从未所闻,罔然不知,此发现一时在施秉县内外传开,迅速引发当地及外界关注,后被命名为“一柱擎天”,实际上亿万年前它曾是一座山峰,崩塌和流水侵蚀使其越来越细,最终成为了如今的样子,而周围方圆200米只有此石独树一帜,2022年中国邮政发行了《中国南方喀斯特》邮票,其中施秉这枚就选取了黑冲“一柱擎天”作为代表图案,现已成为云台山的核心景观、世界自然遗产的标志。

“一柱擎天”石

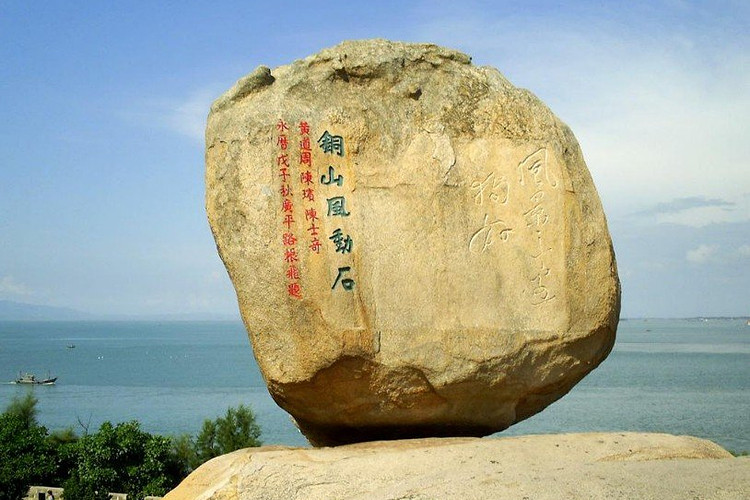

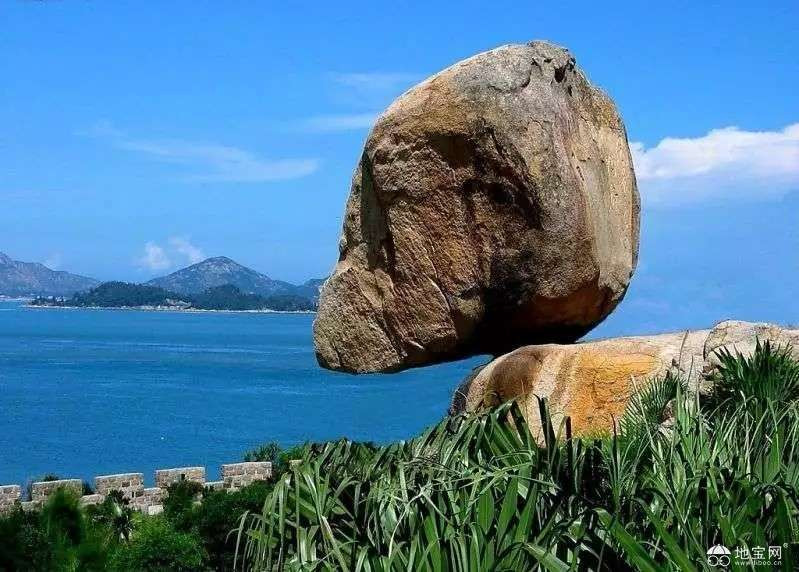

作为福建人最后专门介绍3块八闽奇石:漳州东山县的东南海边,屹立着一块巨大的花岗岩风动石,其高4.37米,宽4.57米,长4.69米,重约200吨,石尖底圆,状似仙桃,卧在一块凸起且向海倾斜的磐石上,两石的接触面仅为十余平方厘米,从后面看似乎马上就将滑落下来,奇妙之处在于它前后左右重量平衡极佳,狂风吹来时巨石轻轻摇晃,故称风动石,而且仅凭人力也能撼动此石,你若仰卧在磐盘石上跷起双足蹬推,

东山风动石

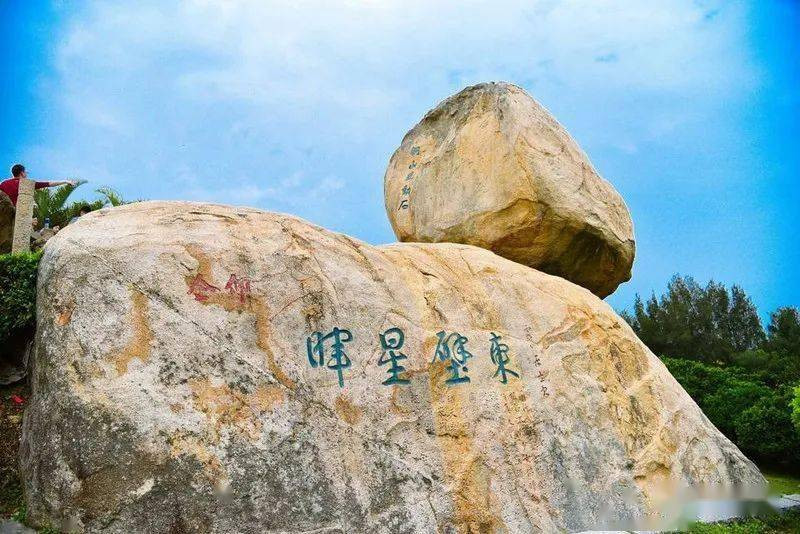

巨石就会晃动起来,但晃到一定角度就不会再动了。风动石体正面有“铜山风动石”5个大字,为明朝武英殿大学士黄道周等人所题,时间为永历戊子年秋(公元1648年),笔力雄浑遒劲,铜山指的是附近的古城,始建于明洪武二十年(公元1387年),东、南、北三面临海,因依傍铜钵、东山两个村庄,故各取一字名为铜山古城。风动石右侧下方还有不少石刻,其中“东壁星晖”为明嘉靖初年蔡潮所题,此人任福建布政司右参政,曾巡视福建沿海一带,履行“巡视福建海道,筹措督运军粮,协力抗倭”军事布防等职责。

东山风动石

此石自古闻名,早在明代张岱的《夜航船·荒唐部》里就有记载:“漳州鹤鸣山上,有石高五丈,围一十八丈,天生大盘石阁之,风来则动,名风动石”,因其“奇、险、大”的特点,后被载入《中国地理之最》。1918年东山岛发生7.5级地震,山石滚落,屋倒人亡,但风动石却安然无恙,“七七事变”后日军企图搬走风动石,日舰“太和丸”将钢丝索系于石上,开足马力拖拽此石,但多条钢丝索崩断,风动石却纹丝未动,最后日军只得放弃这一企图。

东山风动石

其实在福建沿海奇石甚多,东山风动石只是其中一例,东山县以西30多公里是闽粤交界的诏安县,在其南面的梅岭镇南门村海边也有不少奇石,有的朝海的一面呈凹凸不平峰窝状,这是海潮侵蚀的结果,有的从正面看酷似猿头的侧面,从后面看则呈正方形,其中最著名的是一座6米多高的天然巨石,在向海一面上有“望洋台”3个醒目大字

诏安海滨奇石

诏安海滨奇石

诏安海滨奇石

诏安海滨奇石

诏安海滨奇石

每字约1.4米见方,落款也是上述的蔡潮,题于明嘉靖五年(公元1526年),可见早在500年前蔡潮就曾到此一游了,现代人真是有眼无珠,让此石孤独望海500年,十几年前才将此地开发成景点,现已升格为省级风景区,石前有一介绍牌称,此石还曾作为“清新福建” 的滨海风光代表出现在《人民画报》上,是福建唯一入选的文化旅游景点

诏安“望洋台”

游过这两块福建奇石的人应该不少,但莆田市菜溪岩的心动石可能鲜为人知,东山风动石、诏安望洋台都在海边,而菜溪岩心动石则在山顶,需要攀登2.5公里的山路,才能看到这块独自躲在偏僻角落的奇石,其由两块巨石相叠而成,一卧一立,高约27米,但我仔细观察发现,两石实际上并未完全分离,只是联结面比较小而已,

莆田心动石

莆田心动石

实际上二者原为一石,颜色、质地完全一致,上面的卧石看起来摇摇欲坠,随时都有可能掉下来,但几百年来风吹雨打,依然稳固。网上说此石是明万历四十二年(公元1614年)自山巅滚下来的,时间年份很具体,但从现场实地看这里就是山顶,古人云:“心动石也动,石动心也动”,故号称“八闽第一奇石”。

莆田心动石