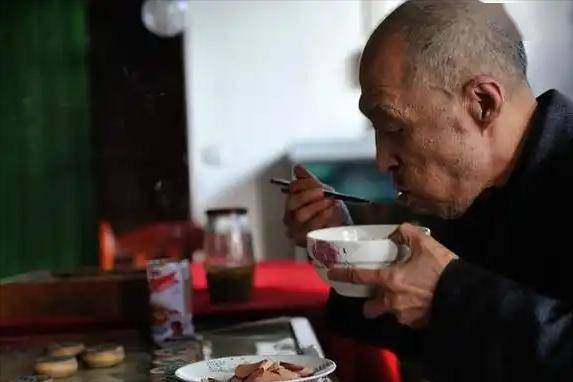

“医生,我每天舍不得吃肉,结果体检说我营养不良,这算病吗?”一位退休工人在复查时这样问。

类似的问题,几乎在老人群体中都能听到。中国老一辈人经历过物资匮乏的年代,形成了很多生活习惯,这些习惯在当时可能有意义,但在今天却常常成了健康的隐患。

尤其在饮食和生活方式上,很多坏习惯并不是个别人独有,而是几乎人人都有。

最典型的就是过度节俭。老人们往往舍不得吃、舍不得扔,家里买的菜、剩的饭,总想着再放一放,硬是要吃到“干干净净”。他们觉得浪费可耻,却忽略了营养价值和食物安全。

剩饭剩菜反复加热,维生素早已流失,亚硝酸盐水平可能升高。舍不得吃好的,长期靠稀饭、咸菜凑合,蛋白质摄入严重不足,导致免疫力下降、肌肉减少。

尤其是进入老年,肌肉衰减综合征风险更高,如果蛋白质供应不足,很容易跌倒、骨折。节俭本身无可厚非,但若节俭到牺牲健康,那就成了负担。

真正有智慧的节俭,不是把食物拖到变质才吃,而是合理规划购买,吃得新鲜、吃得适量。

还有一个广泛存在的习惯,就是迷恋“汤”。很多老人坚信汤才是最有营养的,炖鸡要喝汤,煲排骨要喝汤。其实,营养大头并不在汤里。

蛋白质、铁、锌等主要营养素几乎都留在肉里,汤里溶解的主要是一些氨基酸、脂肪,还有相当一部分嘌呤。喝汤过多,反而可能增加痛风、肥胖和血脂异常的风险。

很多老年人饭量小,把汤当成主食,结果吃进肚子的营养寥寥无几,血糖控制也容易失衡。

汤可以喝,但不能取代食材本身。更合理的方式,是把肉菜都吃掉,而不是光靠一碗汤来维持所谓的“营养”。

盲目相信偏方和保健品,也是老人群体常见的问题。有人头晕,就喝点醋;有人腿痛,就贴草药膏;有人被广告洗脑,买来一堆保健品当药吃。

对正规医院的治疗,他们却心存抵触,总觉得“西药伤身”。这样的选择往往导致小病拖成大病,延误时机。

很多慢性病,尤其是糖尿病、高血压,必须依靠长期规范治疗来稳定控制,而不是靠偏方熬过去。

保健品更是一个陷阱,许多商家夸大宣传,老人把积蓄花在这里,结果既没治病,还可能因为成分不明损伤肝肾。

医学的进步,恰恰是给人提供更安全有效的解决方案。相信正规治疗,并不意味着否定传统,而是把健康放在第一位。

在生活方式上,很多老人排斥户外活动,沉迷电视和手机。他们害怕摔倒,不愿出门锻炼;社交圈缩小,也懒得和朋友联系,于是一天到晚坐在沙发前。

长时间静坐,不仅加速肌肉萎缩,还增加心脑血管疾病风险。没有社交和互动,大脑也缺乏刺激,痴呆的风险随之增加。

锻炼和交流,对老人来说并不是可有可无,而是维持身体和心理健康的核心。

哪怕每天半小时的散步,和邻里聊几句,都能大幅改善状态。宅在家里不动,看似安全,其实是健康加速下滑的开始。

饮食重口味,也是老人群体绕不开的问题。很多人离不开咸菜、腌制品,觉得这是下饭的必需。问题在于,这些食物钠含量极高,长期食用直接增加高血压和心脑血管风险。

腌制食品中的亚硝酸盐、亚硝胺,更与消化道癌症相关。老年人本身代谢减弱,肾功能下降,高盐饮食只会加速损伤。

很多人觉得“吃了一辈子咸菜也没事”,其实并不是没事,而是身体在默默承担代价。等到血压飙升、肾功能不全时,再追悔已经来不及。

味觉会随着年龄减退,老人容易觉得“淡”,于是无形中加盐更多。真正科学的做法,是逐步减盐,用蒸、煮、拌等方式保留食材本味,而不是依赖重口味刺激。

最后一个普遍问题,是把“节约”与“卫生”混为一谈。很多老人舍不得倒掉剩菜剩饭,舍不得丢掉放久的食材,甚至把变味的东西也硬着头皮吃。

他们觉得这样才是节约,其实是在把自己推向风险。食物保存条件差,很容易滋生黄曲霉毒素、细菌,这些才是真正的健康威胁。

老年人本身抵抗力下降,一次食物中毒,可能就是致命的打击。真正的节约,不是吃下可能有害的东西,而是学会合理保存,按量购买,避免浪费。

节约是一种美德,但卫生是底线,两者不能混为一谈。

从这六个习惯可以看到,很多老人并不是不在意健康,而是被旧观念束缚。节俭、喝汤、信偏方、宅在家、重口味、爱吃剩菜,这些在过去可能合理,但在今天却和健康需求矛盾。

医学的发展揭示了这些行为的风险,但很多老人仍然觉得“我这样过了一辈子,也没出事”。实际上,长寿和健康并不是侥幸,而是身体默默承担的代价。

到了晚年,任何一点小问题都可能被放大,坏习惯的影响更明显。

真正需要转变的,是观念。健康不等于坚持老办法,而是要与时俱进,懂得哪些习惯该坚持,哪些该放下。

老年阶段,科学饮食、规律运动、正确就医,比所谓的“偏方节俭”更重要。放下那些过时的习惯,不是背叛过去,而是对未来的负责。