公元1750年,一个普通的满族家庭中,诞生了一个改变清朝历史的人——和珅。尽管生于副都统家庭,他的童年却笼罩在深重的阴影中。三岁时,母亲因难产而离世;九岁时,父亲又撒手人寰,家庭从此失去了支柱。幼小的和珅和弟弟只能依靠老仆人和亲友接济度日。这段凄苦的经历,给了他超越常人的坚韧,也让他对命运的波折有了更深的领悟。

少年和珅展现出惊人的语言天赋。他不仅精通满语和汉语,还能熟练使用蒙语和藏语,这在多民族融合的清朝无疑是巨大的优势。孤苦的童年激发了他强烈的学习欲望。和珅常常手不释卷,精读儒家经典,也涉猎诗词歌赋。他的同窗们评价他“文思敏捷,谈吐风趣”,加之仪表堂堂,令人印象深刻。他的学习过程不仅是为了应对当下,更是为了将来步步高升打下坚实基础。

然而,天资聪颖并不意味着命运垂青。和珅在科举考试中因背景一般和仕途缺乏支援而落第。失意的他没有选择自怨自艾,而是将希望寄托于另一条路——从侍卫做起,以勤勉和机智谋求晋升。这一决定不仅展示了他的果断和韧性,也预示着他后来在政治舞台上的光辉表现。

他在乾隆面前脱颖而出,这并非仅仅靠溜须拍马。乾隆年少时喜欢以满语交谈,而和珅的满语发音格外纯正,交谈间言辞得体,又能精准捕捉帝王的情绪。这些特点令乾隆对他青睐有加。尤其是在一次朝会中,和珅巧妙应对了一位大臣的刁难,以幽默化解了尴尬局面,还让乾隆捧腹大笑,从此更加重用了他。他不仅在语言交流上出类拔萃,更在政务处理上表现出色,为自己赢得了乾隆的信任和重用。

升任侍卫后,和珅展现了卓越的政治智慧。他敏锐洞察人心,善于察言观色。乾隆对他越来越信任,将许多关键事务交给他处理。和珅的聪明与勤奋让他在短短几年内从一名普通侍卫成为直通天听的高官。他对自己官场形象的经营更是出色,既能讨好上级,又能平衡同僚关系,暗中建立起庞大的权力网络。他不仅仅是乾隆的亲信,更是朝廷上层权力的核心人物。

和珅的快速崛起引来朝中许多大臣的不满,但他总能巧妙化解敌意,甚至将潜在威胁变成自己的盟友。他还善于伪装,将自己塑造成乾隆身边忠心不二的谋士。乾隆一次次将重任交付于他,而他也不负所托,处理事务干脆利落。无论是治理地方事务,还是处理复杂的外交关系,和珅都表现得游刃有余。他的手腕和谋略使他成为朝廷上最为耀眼的政治明星之一。

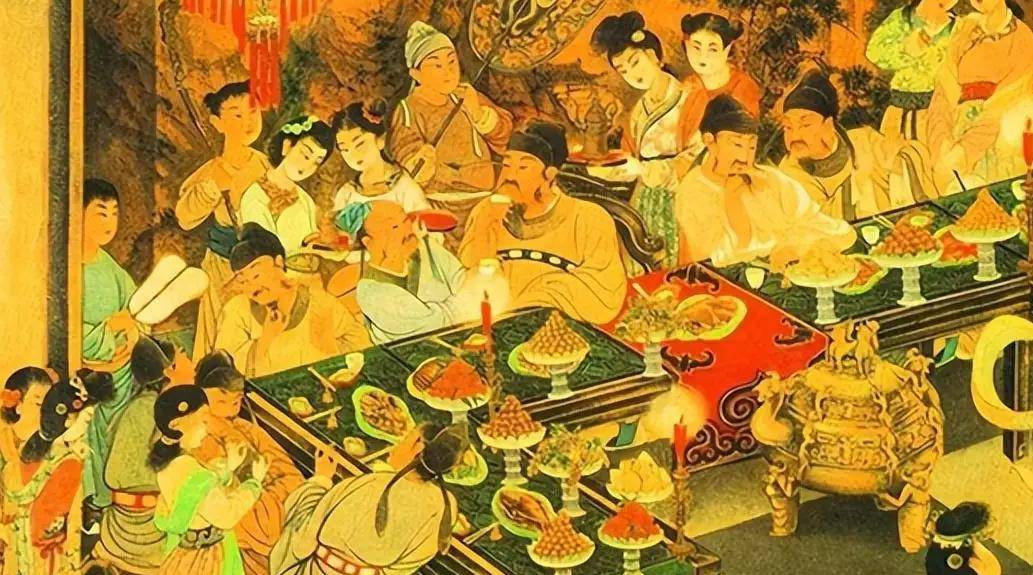

进入权力巅峰后,和珅的生活逐渐变得奢靡。他在京城建造了豪华府邸,处处金碧辉煌,珍宝无数。他的府邸被百姓戏称为“和府”,奢华程度甚至远超皇家宫苑。每逢举办宴会,府内便是灯火通明,京城文人墨客云集。和珅总是居于宴席中央,与众人谈笑风生,妙语连珠。他才思敏捷,诗文功底深厚,常常一番言辞便让在座之人叹服不已。他的交际手腕和文化修养不仅吸引了一批追随者,也为他赢得了“文雅权臣”的名号。

他明白,清朝的权力更迭暗潮汹涌,稍有不慎便会满盘皆输。乾隆的年迈、朝中的政敌、背后的种种阴谋,都让他感到如履薄冰。夜深人静时,和珅常常独自一人在书房中,借着烛光阅读书籍,思索如何巩固自己的地位。他一边巩固自己的政治基础,一边利用财力与才学不断编织权力网络,成为清廷中不可撼动的存在。

和珅的府邸不仅是金碧辉煌的财富象征,还是文化交流的中心。在一次盛大的宴会上,乾隆钦点的文人官员济济一堂,觥筹交错间,诗文唱和不绝于耳。和珅端坐主位,时而轻抿佳酿,时而朗声评点众人的诗作,妙语连珠,赢得满堂喝彩。他对文学的兴趣不仅仅停留在欣赏,他甚至会亲自赋诗,一首《咏秋月》曾让人拍案叫绝:“皓月清辉隐桂香,一夜轻霜染碧苍。谁道金樽徒自醉,文章千古有余光。”尽管他身为贪官,但这一份诗才却令人折服。

这般文采与修养,绝非一朝一夕之功。和珅自幼酷爱读书,尤其钟爱《诗经》和唐宋诗词。在他困苦的童年中