在中国古代,紫禁城是皇帝及皇室成员的居住地,因此保障其安全的工作至关重要。这个重要任务自然得到了皇帝的高度重视。最初,宫廷内并没有明确区分专职的侍卫职责。顺治帝时期,为了确保皇宫的安全,特别设立了“骁骑营”这个军事机构,负责守卫紫禁城的安危,这一机构逐渐演变成后来的“大内侍卫”。然而,随着时间的推移,侍卫的职能和职责逐渐被细化和专业化,成为了一个不可忽视的安全保障系统。

到了顺治朝,皇帝依据明朝时期的锦衣卫制度进行了改革,专门设立了“銮仪卫”和“侍卫处”。銮仪卫的主要职能是负责管理宫廷的仪仗队,而侍卫处则成为了专责保护皇宫安全的部门。这一变革意味着侍卫制度的进一步完善,也为后来的侍卫体系奠定了基础。侍卫们的职能不断细分,因此也被划分为多个等级,包括一等侍卫、二等侍卫、三等侍卫、四等侍卫以及蓝领侍卫。

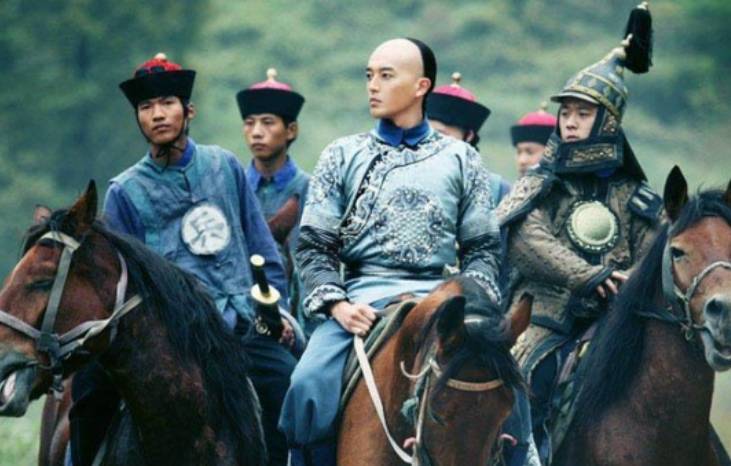

首先,侍卫的起源与“八旗骁骑营”密切相关。这个骑兵部队的成员,被选拔为侍卫,沿用了八旗的选拔标准。顺治帝时期,侍卫的招募主要限于上三旗的八旗兵,具体而言是镶黄旗、正白旗和正黄旗。这是因为,侍卫的核心任务是保护皇帝的安全,尤其是负责皇帝在紫禁城内外的出入。而这项至关重要的任务,自然要求高信任度和精心挑选的人员。

尽管侍卫的品级并不算特别高,但他们的工作直接关系到皇帝的安全,因此选拔上尤其严格。为了确保侍卫们的忠诚和能力,统领侍卫的官员通常是皇帝的亲信,这些人被授予了正一品的“领侍卫内大臣”官职。

康熙帝继位后,对侍卫制度进行了进一步的改革,他特别增设了“御前侍卫”和“乾清门侍卫”。这些侍卫都是专门为皇帝服务的近臣,负责处理皇帝日常事务和传达圣旨、传递信息等任务。他们主要工作在乾清宫内部,处理诸如传送皇帝的命令、安排大臣的接见,甚至负责皇帝的膳食事务。由于这些侍卫与皇帝的关系极为亲密,他们在侍卫系统中的地位也相对较高。

不同等级的侍卫,品级和职能有所不同。御前侍卫和乾清门侍卫属于一等侍卫的范畴,他们的官职为正三品,负责的是皇帝最为重要的事务,因此拥有较高的社会地位。二等侍卫的官职为正四品,通常由三等侍卫晋升而来。二等侍卫的选拔依然局限于上三旗,但在宗室成员中有18个名额,每个旗选6人。而在汉人中,要想晋升为二等侍卫,并非易事。通常需要通过武举科目或其他高级的选拔,如通过科举中的进士或探花名额。这一层级的侍卫数量约为150人。

三等侍卫的官职为正五品,选拔范围较为广泛,除了上三旗之外,还可以从五品以上的世职人员中挑选。人数约为270人左右。四等侍卫的官阶为从五品,通常从表现出色的蓝领侍卫中选拔,人数不固定。

蓝领侍卫的官职较低,为正六品,人数大约为90人。尽管他们的等级较低,但负责的职责依然重要,涵盖了宫廷内外许多琐碎而繁重的事务。整体而言,每个朝代的侍卫总人数约为570人,具体数目会根据皇宫的需求有所波动。

在待遇方面,侍卫们享有一定的特权。以一等侍卫为例,他们不仅有42亩的田地,还会获得130两的年俸和63石大米的补贴。二等侍卫的待遇稍逊一些,田地为30亩,年俸为105两,禄米为52石。而三等侍卫的田地为24亩,年俸80两,禄米为40石。至于蓝领侍卫,他们没有分配田地,但每年会获得60两的俸禄和30石的米。

从整个侍卫系统来看,尽管侍卫们的职位和待遇有所不同,但他们在确保皇帝安全、守护紫禁城的安宁方面,承担了极为重要的责任。这个体系的演变与完善,直接体现了皇帝对安全保障和宫廷秩序的高度重视。