本文作者:陈小瓢

编辑:t

作为黄埔军校第一期的优秀学员,蒋介石曾亲自评价宋希濂为“得力干将”。他自嘲为“鹰犬将军”,然而他却不知不觉间,在28岁时就已经晋升为国民党陆军少将。这位年轻的将领从东征北伐、淞沪会战、南京保卫战到武汉会战等重大战役中,都留下了浓墨重彩的一笔。在抗日战争期间,他无数次冒着生命危险冲锋陷阵,甚至为国捐躯。他的英勇表现,使得他成为了蒋介石身边的得力助手。

1948年,尽管宋希濂只是名义上被任命为“光杆司令”,但是他凭借出色的军事头脑,仅用了短短三个月的时间,就将原本属于他人的兵力,整合为近六个军。这个几乎令人无法置信的壮举,究竟是如何做到的?这背后又隐藏着怎样的智慧与谋略?

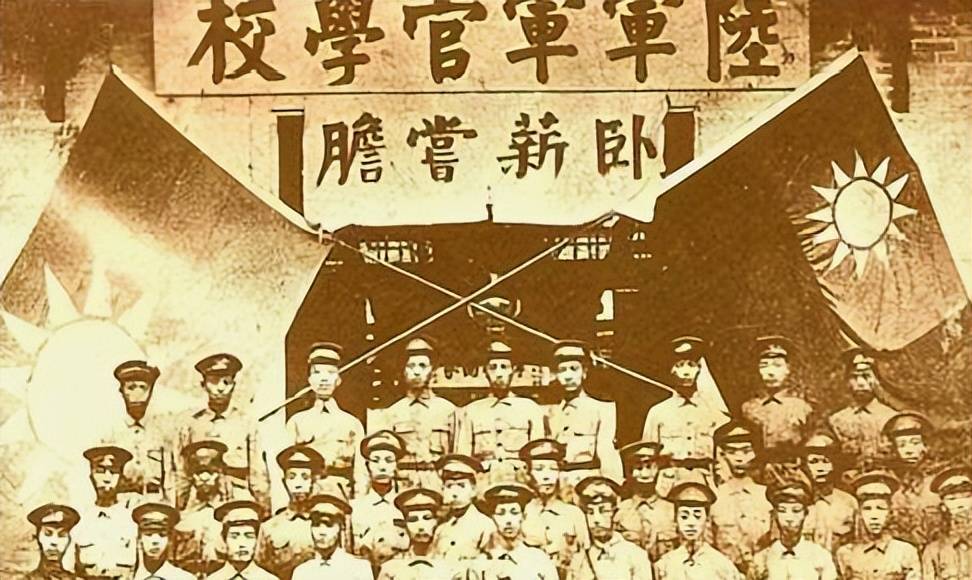

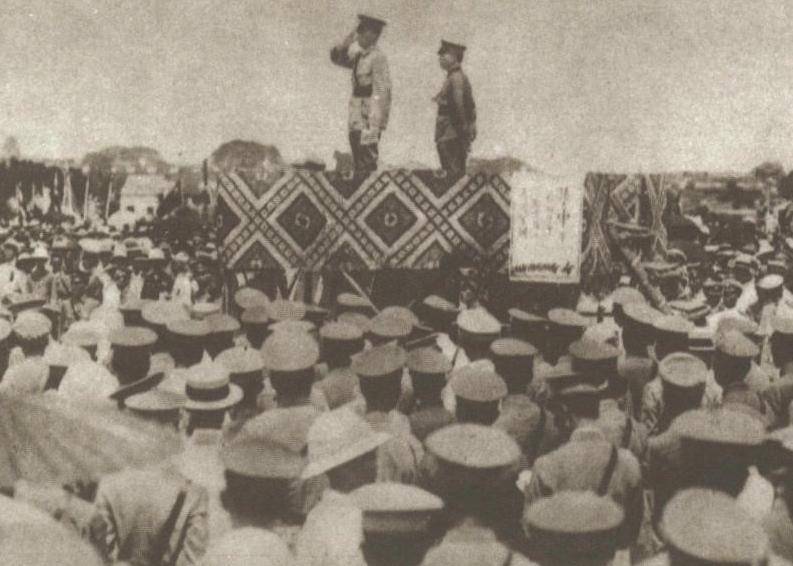

回顾他的早年经历,1924年年仅17岁的宋希濂,来自湖南湘乡的一个富裕家庭。他与同乡陈赓一起前往黄埔军校求学,成为了黄埔军校的第一期学员。在当时,由孙中山领导的国民党,正朝着恢复中华的伟大目标迈进。受家庭和社会革命思潮的熏陶,宋希濂毫不犹豫地加入了国民党,并在同年6月积极投身革命事业。

在黄埔军校期间,宋希濂展现出了过人的军事才能。他不仅在学业上表现出色,还在1925年参与了讨伐滇桂叛军的战役。在同年的9月,宋希濂通过挚友陈赓加入了中国共产 党。此时,他还结识了黄埔军校政治部主任周恩来。然而,随着1926年3月蒋介石策划的中山舰事件爆发,宋希濂的政治立场发生了转变。因为在与孙传芳的战斗中负伤,他提前退出了北伐。此后,他暂时退出了共产 党,并赴日本学习军事,成为了蒋介石阵营中的一员。

1931年,宋希濂学成归国,被任命为国民党警卫军少将旅长。同年,“一·二八”事变爆发,宋希濂临危受命,率兵赴淞沪增援,与日军激烈交战,成功阻止了日军的攻势。凭借出色的表现,他在1935年晋升为国民党副师长,成为了当时最年轻的师长之一。然而,这一年也让他经历了一段痛苦的历史:奉蒋介石之命,亲手枪杀了曾在黄埔军校中与他有师生之情的中共负责人瞿秋白。这一决定,成为了他终生的遗憾。

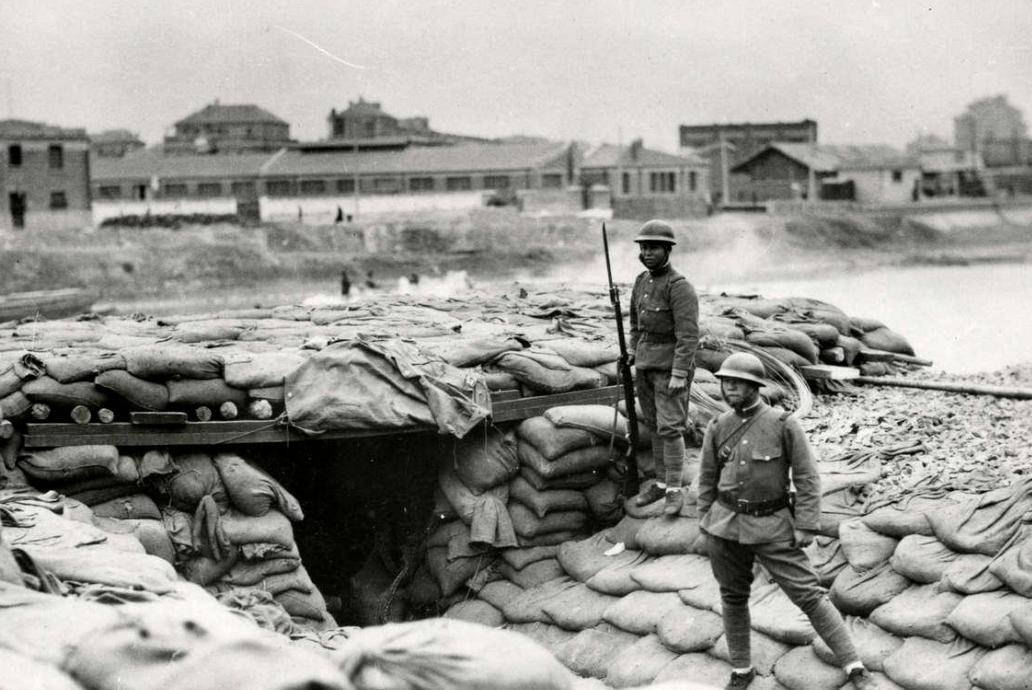

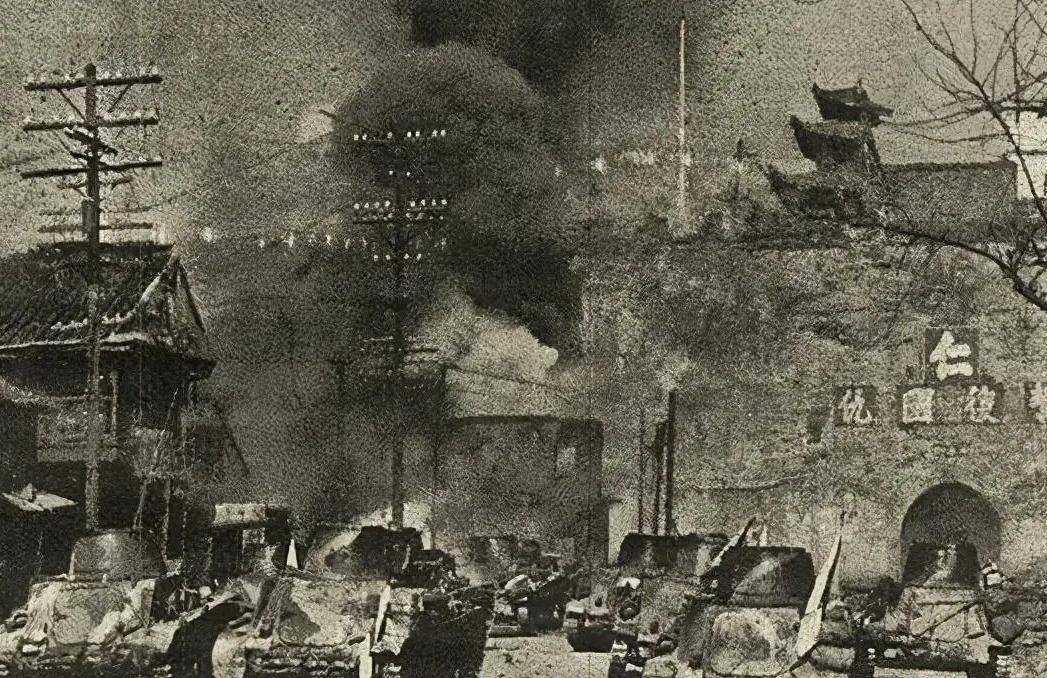

1937年,随着日本侵略者全面发动战争,宋希濂参加了淞沪会战。此时,他的部队已经接近极限,但他依然带领着三千名残存士兵,顽强抵抗日军,死守上海。尽管最终南京沦陷,宋希濂依然不屈不挠。蒋介石为了掩盖指挥失误,竟将其撤职。年轻的宋希濂心中不满,决定辞去军职。然而,仅仅两个月后,蒋介石便重新任命他为第71军军长,赋予了他更大的兵力。这一任命的背后,蒋介石的意图或许只是想将其安置在一个“死局”中,避免他对自己构成威胁。

在抗日战争的后期,宋希濂始终站在第一线,并凭借着坚韧的意志重创了日军主力,打破了日军“速战速决”的计划。然而,到了1948年,尽管他已经具备了强大的军事力量,宋希濂却发现自己成了“光杆司令”。蒋介石给他配置了五个“集团军”,但这些集团军早已名存实亡,完全不听从他的指挥。 面对这种局面,宋希濂并未放弃。他重新调动曾经的部队,逐步扩建自己的军队。通过与旧部下建立感情联系,他很快就从原本“冷落”的集团军中整合出六个实力强劲的军团。短短三个月,他便将这片被遗弃的空地重新耕种成了战场。但就在这个时候,国民党政权已经走到了崩溃的边缘。1949年,宋希濂虽然手握六个军,却依然未能阻止败局。最终,他在大渡河一战中被解放军包围并被俘。

在被俘后的日子里,宋希濂并未屈服,而是与昔日好友陈赓通过越狱的方式进行交流,讨论着未来国家建设的方向。1959年,他获释后重新获得了自由,并开始积极参与新中国的建设。

直到1980年,宋希濂前往美国探亲,并最终定居在了那里。1993年,他于美国去世,享年86岁。尽管他一生历经波折,但最终,他的名字依然深深铭刻在中国近现代史的篇章中。