坚果本来是被贴上“健康”标签的食物。

一些人把它当成控制体重的零嘴,也有人拿它当作晚餐加餐的补充品,还有人买那种多种混合的包装袋,一次能吃掉一大把。

但很多人没意识到,吃进去的不只是油脂和营养,还有看不见的负担。

这个负担,堆在身体里的时候没人觉得,等到指标出了问题,大部分都已经积压很久。

一件事老是被说反了。 不是“吃坚果有害”,而是“吃错坚果、吃多坚果,在某些身体状态下,会带来持续性负面效应”。

这才是问题所在。 某些食物并不坏,问题在于环境和个体条件变了,原来适合的,现在不一定适合,原来安全的,现在可能成了风险来源。

先从储存问题看。多数人买的坚果并不是现开现吃的。那些预包装产品,从工厂到超市,从仓储到家庭,时间跨度少则几周,多则几个月。

坚果含油量高,在高温潮湿条件下很容易发生脂质氧化。尤其是核桃、巴西坚果、腰果这种油脂分布不均匀的品种。

脂质氧化后生成的过氧化物和醛类,对肝细胞有明显的损伤作用,

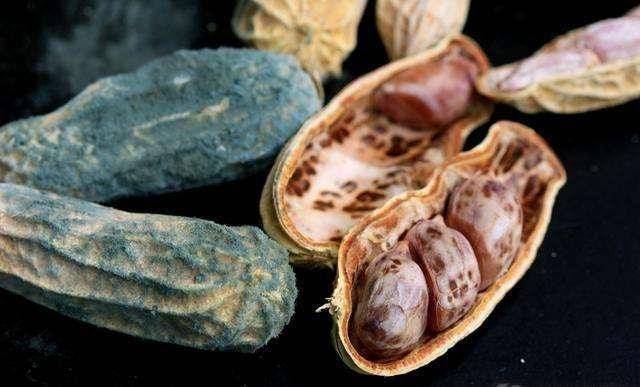

再看看黄曲霉毒素这个问题。黄曲霉不是某种偶然的污染, 它在一定湿度和温度下自动生长,而花生、巴旦木、夏威夷果这些种类是最容易被污染的。

这个毒素的危险程度早已被世界卫生组织明确归为一类致癌物,跟烟草、酒精、石棉并列。

中国农产品质量安全中心2021年的抽检数据显示,市售散装花生的黄曲霉毒素检出率为12.6%,其中超标率为3.2%。

其实每一批的霉变坚果都不是单独存在, 它们会在包装袋中交叉污染,而且家庭储存条件基本不具备控湿控温条件。

冰箱也不是万能解决方案,因为霉菌孢子一旦形成,即使低温也无法杀死。

再深一层问题是,很多人根本没搞清楚自己的肝脏状态就开始盲目“养生”。

坚果的脂类主要是多不饱和脂肪酸,这种脂肪酸在氧化应激条件下容易形成脂质过氧化物。

而肝脏是代谢脂肪酸的主要器官,脂过氧化物进入肝细胞后会促进线粒体损伤、诱导内质网应激反应,最终形成慢性低度炎症。

如果肝细胞正处于修复状态,这种额外刺激就成了火上加油。

问题往往不在于一次吃了什么,而在于持续摄入的频率和量。

有些人还以为是外卖吃多了,忽视了每日两把“健康坚果”的影响。

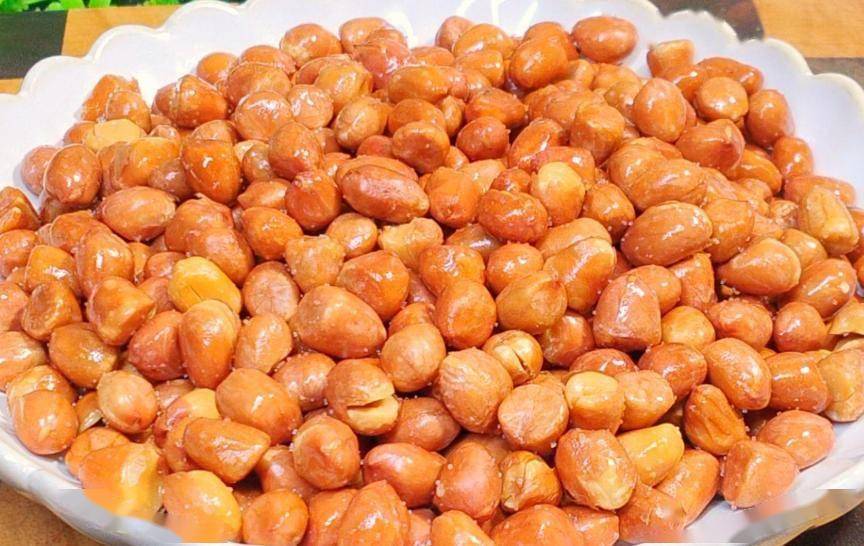

另一个被忽视的是加工过程中添加的成分。 有些坚果为了改善口感会加糖、加盐、加调味粉,很多人把这些都归为“口味问题”,其实不是。

比如糖渍腰果和蜜饯核桃,常常含有焦亚硫酸钠这类防腐剂。 焦亚硫酸钠在体内代谢过程中会消耗谷胱甘肽,而谷胱甘肽是肝细胞最主要的抗氧化保护因子。

长期摄入这类防腐剂, 会让肝细胞处于抗氧化能力下降的状态,增加氧化应激损伤的机会。换句话说,肝脏在没有感知的情况下就被动削弱了保护能力。

还得提一类特殊人群。现在代谢综合征的人越来越多,胰岛素抵抗、高血压、血脂异常等问题常常叠加存在。

这类人群的肝脏脂肪含量本身就高,如果再摄入大量富含脂肪的坚果,会进一步影响甘油三酯代谢路径。

这个时候,肝细胞面临的是双重压力: 一方面来自内源脂肪合成,一方面来自外源脂类负荷。

两边一加,代谢通路容易超载,造成肝功能波动。

说到底,有些食物看上去无害,其实就是在“消耗耐受”。

坚果摄入问题不是食物本身,而是身体处理能力被高估了。

市场总是过度简化健康食品的定义,把营养素当作标签,却不考虑这些营养素在体内的代谢复杂度。

一份坚果营养成分表上写着“富含维生素E、不饱和脂肪酸、镁、锌”,看起来没毛病。

但这些元素的吸收、生物利用度、作用靶点、排出方式都不一样。一个器官出问题,整个链条都会错位。

大多数患者也不会主动说,只会提自己没喝酒、不抽烟、不吃油腻。

“每日两把坚果”,就够形成代谢过载了。 尤其是巴西坚果,它的硒含量非常高,每颗接近95微克,有些品牌甚至超过100微克。

连续吃三颗,硒的摄入量就会达到安全上限。硒本身虽是抗氧化元素,但在高剂量下反而会促氧化。

坚果中的植物纤维需要特定菌群分解,有些人肠道菌群多样性差,消化不了这些纤维,就会在肠道里发酵产生气体和代谢副产物。

副产物通过门静脉系统进入肝脏,会增加肝脏的代谢负担。

很多坚果都经过烘烤、调味、甚至高温膨化处理,这些工艺本身会带来新的化合物残留。

例如丙烯酰胺、苯并芘,这些物质在多种动物实验中都显示出致突变潜力。

人吃进去这些化合物并不会立刻中毒,但长期少量摄入,是会积累在肝脏中的。

特别是苯并芘,它是脂溶性的,进入肝细胞后主要通过P450酶系代谢,这个过程容易产生反应性代谢中间产物,对DNA造成间接损伤。

每一个机制单独拿出来可能都不致命,但问题在于,这些机制是一起发生的。

毒素、脂类、代谢负荷、氧化应激、微生态紊乱,像是一个叠加模型。

谁都不可能实时监测自己的肝脏状态,唯一能做的就是从源头减轻风险。

不懂得这个逻辑的人,即便吃的是最贵的坚果、最好的营养品,最后也难逃系统性代谢崩溃的那一天。

既然坚果是高脂健康食品,那高蛋白摄入是不是也存在类似的“慢性代谢负担”?

高蛋白摄入在短时间内确实能提高饱腹感、促进肌肉合成,但蛋白质代谢的副产物主要是氨和尿素,需要肝脏和肾脏协同处理。

长时间高蛋白饮食会使肝脏解氨能力面临持续负荷, 尤其在高温天气、肝功能本就偏弱的个体中,更容易出现轻度氨中毒表现,如乏力、注意力不集中、易疲劳。

研究人员在对比高蛋白饮食者与普通饮食者的肝功能指标时发现,前者ALT、AST升高比例高出20%以上,说明蛋白质虽好,也得看肝脏扛不扛得住。

不是食物出了问题,而是人体代谢的弹性正在被透支。

把一切“健康食品”都想得太理想,是对身体的误判。真正的健康,不是摄入越多越好,而是恰到好处,懂得收手。