“医生,我叔叔才查出胃炎,怎么一年都不到,就变成胃癌了?”是个在工地上干了二十年的木工,脸晒得黝黑,眼神里掺着一丝难以置信。

确实没几个人能把这事看明白,多数人以为,癌变一定是拖了很久,胃癌这种东西,好像得用岁月一点点熬出来,可事实并不是时间越长风险越高,真正让人措手不及的,是某种特定的病变,发展极快,甚至不讲逻辑。

表面上看,很多胃病都长得差不多,疼、胀、反酸、恶心,好像差不多就那些事儿,忍一忍也就过去了,可正因为相似,大多数人只注意了症状,却没意识到背后的风险根本不一样。

三种胃病特别容易被误解,看着普通,其实潜藏巨大隐患,它们不是时间长才会出问题,而是一旦走偏,就直接进入恶性进展阶段。

拿萎缩性胃炎来说,这不是个稀罕病,很多体检报告上都能见到,很多人看见“萎缩”两个字,第一反应是功能退化,以为就是胃老了,胃薄了。

其实,这是一种黏膜层的病理改变,是胃黏膜本身已经部分失去了分泌功能,可真正值得注意的,是它后面的“肠化”和“异型增生”。

这两个词不光是在描述黏膜变化,更像是标志性转折点,一旦出现,胃癌的可能性就从百分之几跃升到数十个百分点。

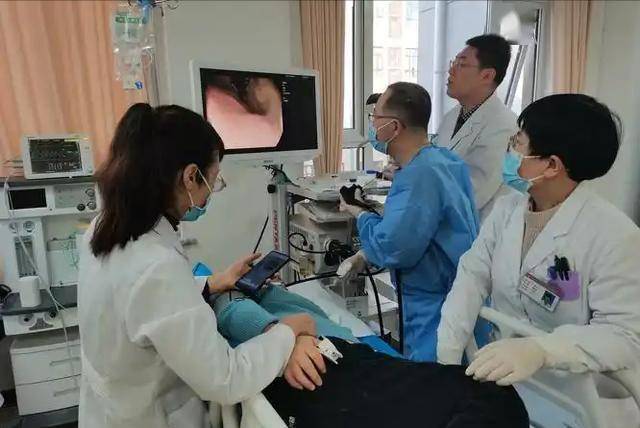

而这些病理状态,在早期并不会有明显症状,只能靠胃镜和活检发现,偏偏这类检查,很多人不愿做。

认为既然没痛,就没病,这种逻辑,本质上就是拿舒适感当诊断标准,可身体的沉默,常常不代表健康,而是麻木。

胃溃疡的问题更隐蔽,大家都知道它疼,但疼不是关键,真正的麻烦,是那些不愈合、反复发作的溃疡。

每一次溃疡修复,黏膜细胞都要再生一次,这过程里细胞复制的出错几率大大增加,如果伴随着幽门螺旋杆菌感染,那风险就更高了。

它不仅能引发溃疡,还能改变胃酸分泌的节律,打乱整个胃内环境,而在这种持续刺激和反复损伤下,某些原本正常的细胞会发生“突变”——这个词听起来太生硬,但它指的就是最早期的癌前状态。

很难说是哪一次溃疡开始出现的变异,但一旦走上这条路,常规药物已经无法逆转。

胃息肉就更容易被低估,体积小,切了就完事,不少人这样想,但不是所有息肉都无害,腺瘤样息肉是其中最危险的一种,虽然占比不高,却具有明显的癌变倾向。

研究显示,腺瘤样息肉的癌变率可以高达25%,而在直径超过2厘米的样本中,这一比例甚至可以接近40%。

更关键的是,这类息肉往往不是孤立存在,而是反映了一种体质性的腺体增生倾向,换句话说,即使切除一次,也可能不断复发,它不是一个点的问题,而是整个胃黏膜的生态系统出了错。

真正该警惕的是,这三类病都不一定“疼”,不是所有胃病都会提醒你,那些悄无声息的变化才最可怕,人对胃的感知,其实很模糊,哪怕是胃癌早期,也常被误当成“消化不良”或者“压力大”。

医学上也发现,约有20%的早期胃癌患者没有任何不适感,仅在无意中检查时才被发现,这就解释了,为什么有的人查出来时已经是中晚期,不是拖延,是误判,是整个系统性忽视。

很多人对癌症的认知还停留在“不能吃辣、不要生气”这种层面上,其实这些都是结果,不是原因,真正值得反思的,是生活节奏、饮食结构、医疗决策。

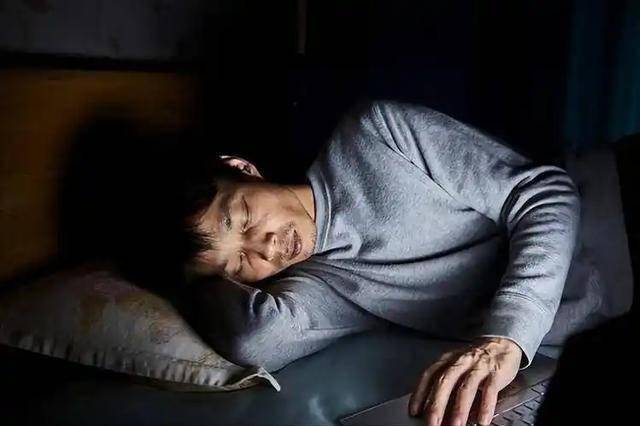

胃病不是吃出来的,而是“判断失衡”的体现,长期熬夜、不规律饮食、对慢性症状的忽视,才是真正的根因。

为什么胃在健康系统中的“存在感”这么低?为什么心脑血管、高血压、糖尿病可以成为全民性话题,而胃病总是被当成“小毛病”?

这个问题不只是心理学的,也是社会学的,人对胃的关注,某种程度上反映了这个社会对“日常消耗系统”的理解。

如果胃是一个处理情绪、承载压力、消化生活的器官,那它频繁出问题,恰好是在提醒:生活方式出了错。可惜,这种提醒大多数时候并不被认真看待。

那有没有可能,从心理健康的角度,重新定义胃病的成因?研究已经有部分答案,研究表明,焦虑和抑郁与慢性胃病之间存在显著相关性,尤其在年轻人中表现突出。

也就是说,一个人的胃不舒服,未必全是吃得问题,可能和精神状态直接相关,胃,是压力的生理出口。

所以,到底什么才是最有效的胃癌预防方式?不是靠少吃辣,也不是靠保健品。是靠一个根本性的生活哲学改变——把“无症状”当成一种病态沉默,把“主动检查”当成生活必需,这不是焦虑,是责任感。

如果现在身体没任何不适,该不该花钱去做胃镜检查?研究显示,40岁以上、无症状、但有幽门螺杆菌感染史或家族胃癌史者,通过胃镜筛查发现病变的概率超过12%。

这个比例非常高,在公共卫生策略中,已经属于强烈建议筛查的范围,也就是说,即便没有症状,只要符合高风险特征,胃镜是必须做的。

反过来看,不做检查,是不是一定会出事?也未必,但问题是,这个“也未必”,值得你去赌吗?赌

的代价,是未来二十年可能发生的事,不是今天的安心,很多人不怕病本身,而是怕知道自己有病,可惜,逃避只让病有更多时间成长,问题不会因为你没发现就不存在。