1956年的一天,位于闽东北山区与浙江交界的霞浦县的一处正在挖掘的墓室内,突然出现了几个面容兴奋的考古专家。

原来他们刚刚接到当地打来的电话,疑似在当地发现了一处古代遗迹。

经过几天的连夜奋战,一块痕迹斑驳的石碑出现在人们面前。

虽然这块石碑有些破损严重,但是石碑上面所刻录的文字依然清晰。

上面有这样的碑文,“虎纵横村落,伤人不可胜数,能逾垣入室啮人,道路人迹几绝。”

经过考古专家仔细阅读辨认,发现了一个令人震惊的事实。

几位专家激动地拍腿惊呼:“原来古代作者也会骗人!”

这究竟是怎么回事?

石碑记载虎患凶,老虎入村人难逃

现在如果有人问你:

“害怕老虎吃人吗?”

所有人都会觉得:老虎都关在动物园里,怎么可能会出来吃人?

现如今老虎都成为了濒危物种,在深山老林里都难寻老虎的踪迹,更何况是在城市或者乡村。

可是在几百年前老虎却曾经是人人喊打的“害虫”。

出土的这块石碑上面所记载的,就是当地的古人曾经和老虎之间胆战心惊争斗的故事,字里行间都是人们对那场虎患的阴影。

事情发生在明朝的洪武二年,由于连年战乱百姓苦不堪言。

很多人不得不背井离乡,前往他地开展新生活。

福宁州(今霞浦县)是迁徙人数最多的一个地方,当这里的百姓过够了流民生活返回家乡的时候,没想到福宁州已经成为了老虎的天下。

原本老虎就是百兽之王,在森林中根本没有能和它抗衡的动物,后来又没有人类去打搅它们的生活,于是山中猛虎泛滥成灾,成为了当地的一大祸害。

原本老虎的生活习性当中只喜欢单独生活,可是由于种群数量越来越多,很多老虎开始成群结队地外出活动。

再加上当地没有人类活动,更没有猎人进山打猎。

这些老虎对于人类早就没有了畏惧之心,反而把人类当成了可口的食物。

福宁州的老百姓回到家乡的时候,看到的就是这样一幅景象。

这些老虎进入村庄就像进入自己的领地,再加上他们成群结队地在外活动,根本没有人能够和它们抗衡。

甚至一些老虎直接闯入屋中,将人吃掉。

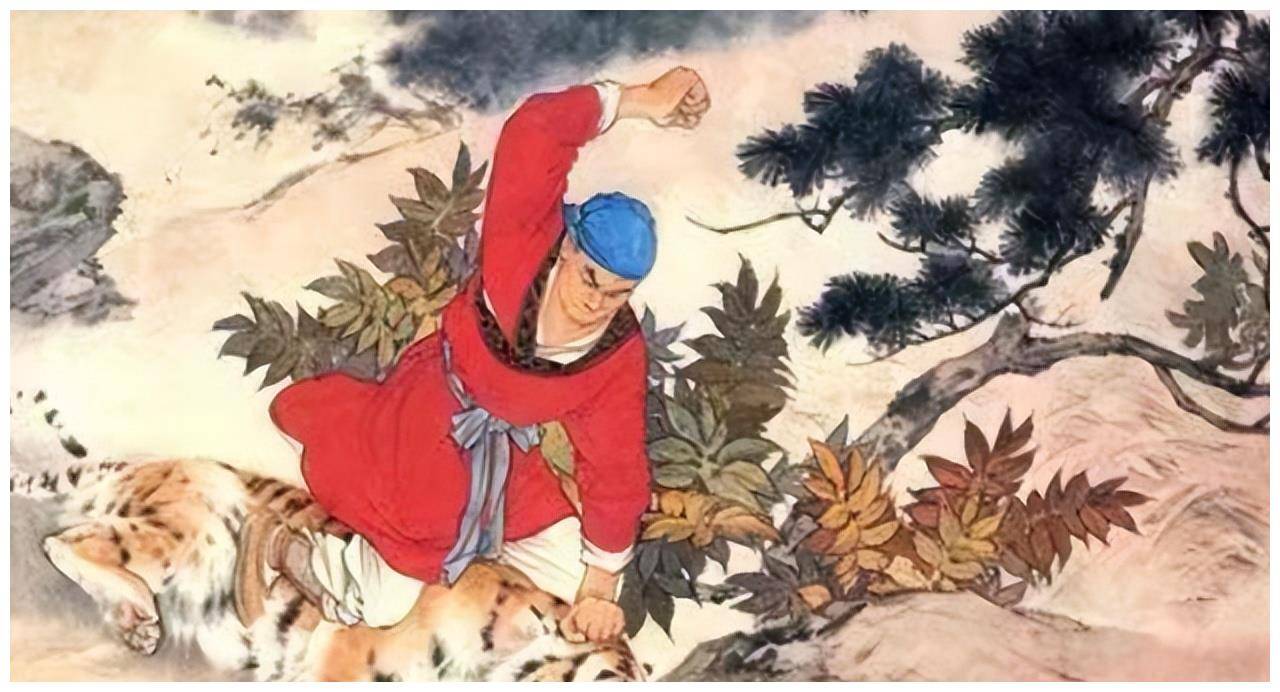

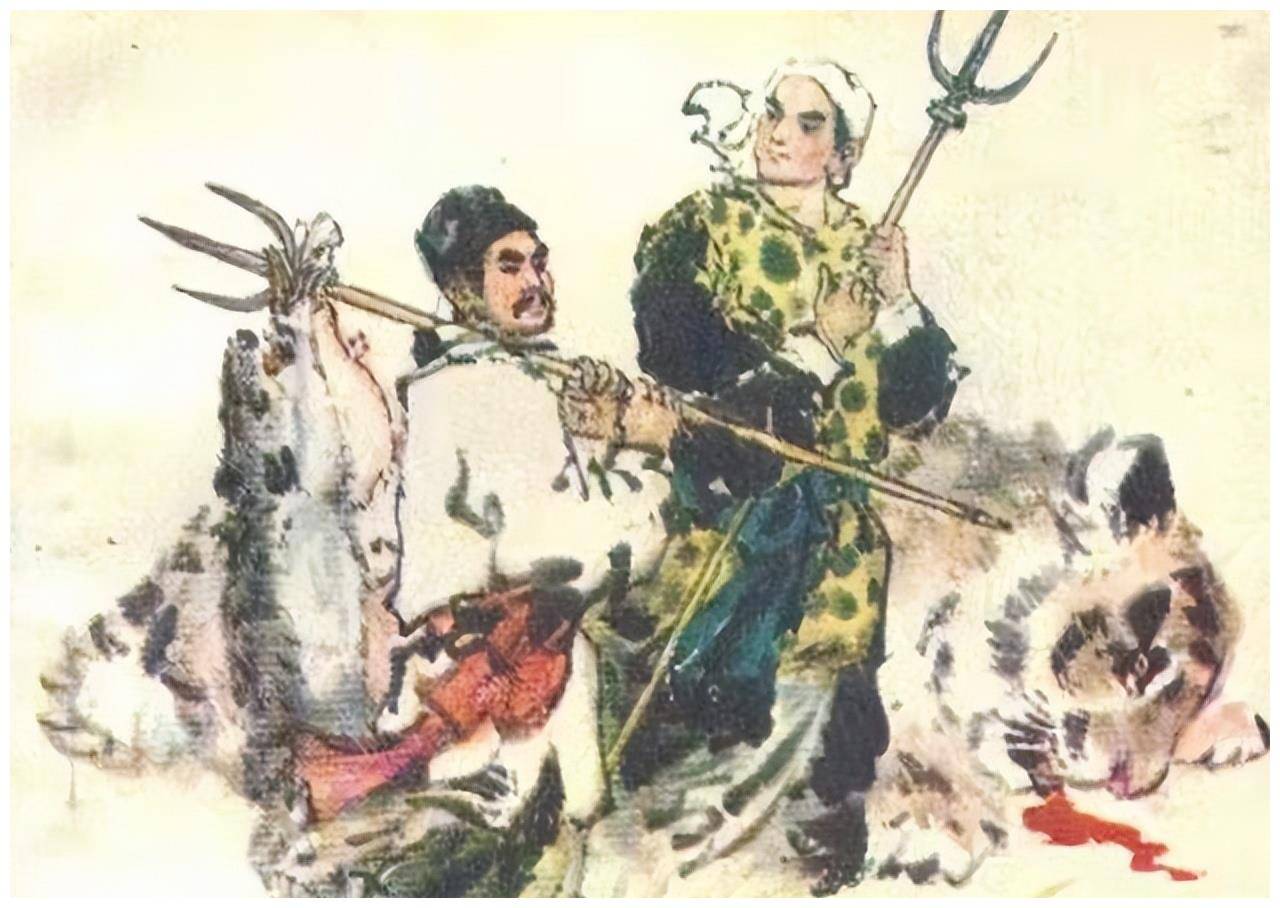

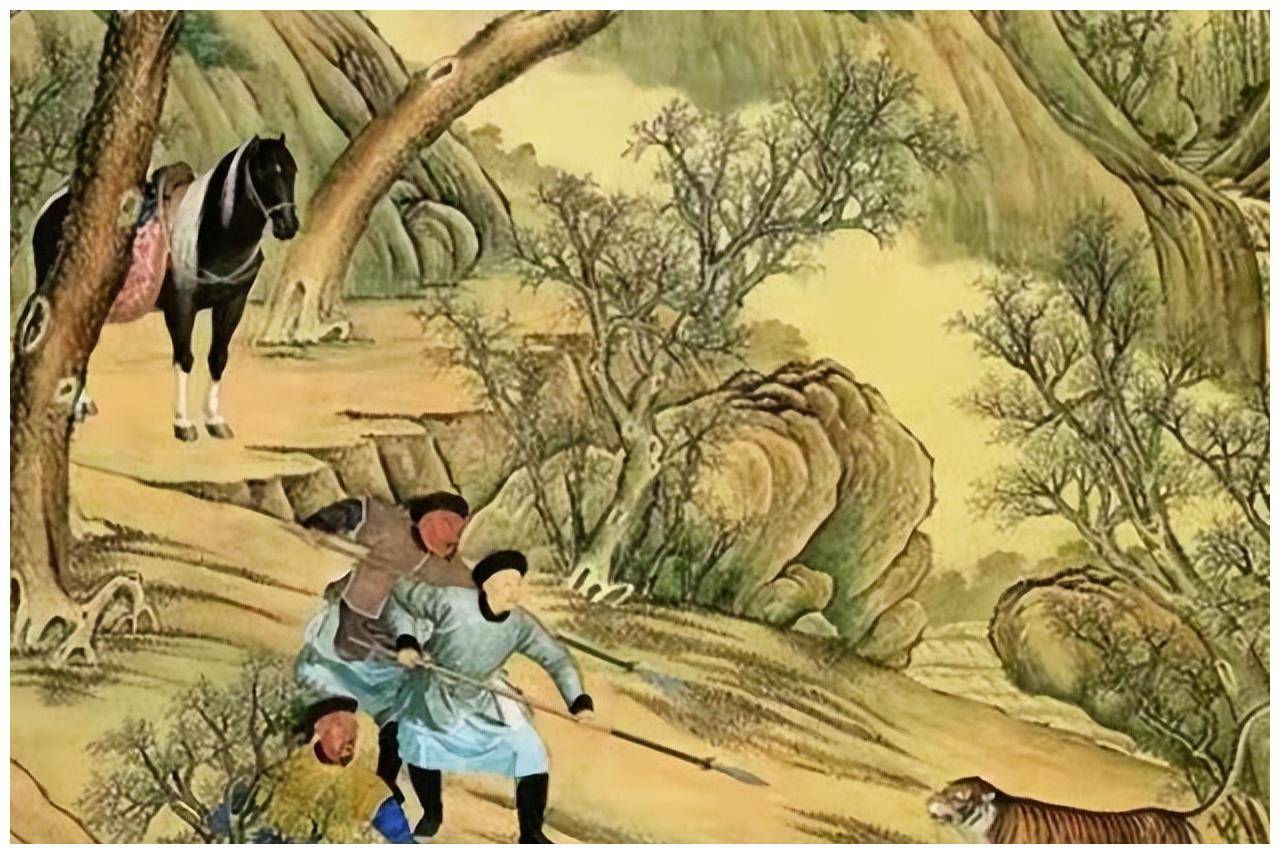

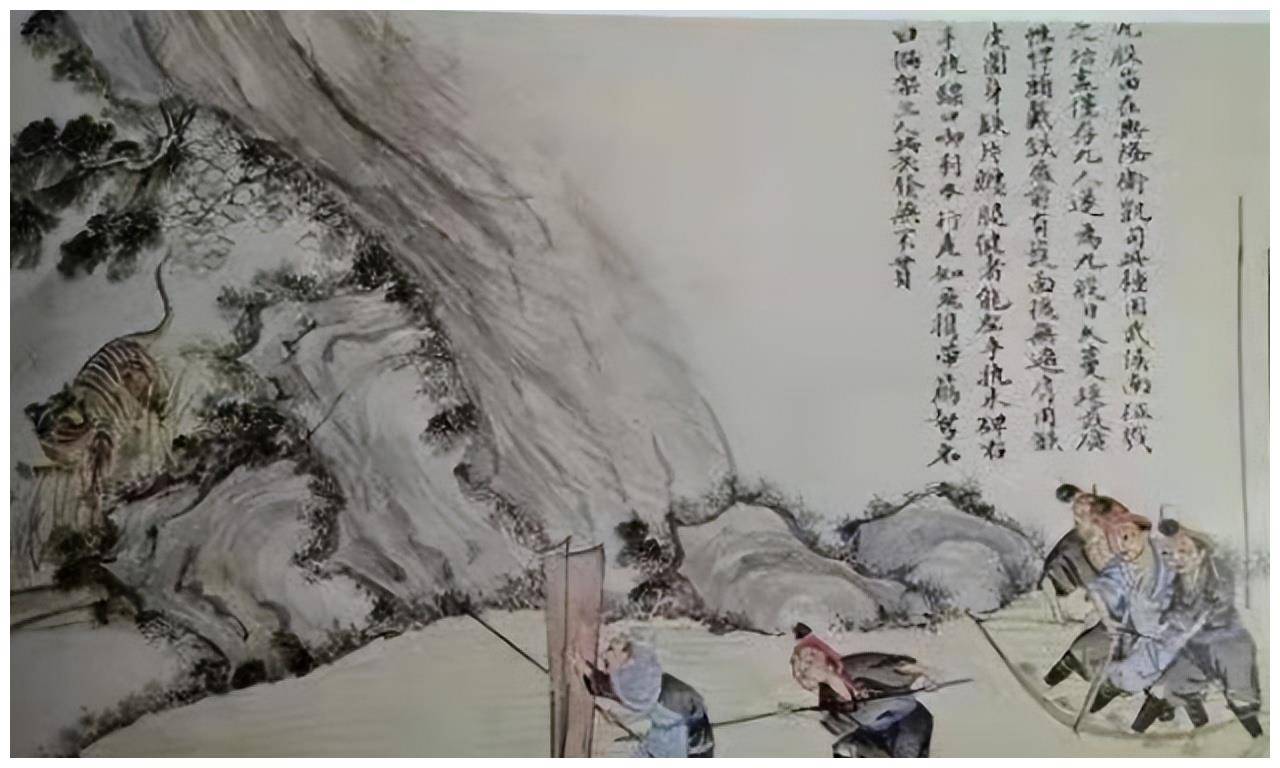

曾经当地的百姓也想过与老虎抗衡,组织了一支数十人的猎人队伍。

每个人几乎都手拿弓箭和长矛,甚至还带上凶恶的猎犬。

他们乘兴而去败兴而归,数十人的队伍只有寥寥几人逃了回来。

这更令百姓们把老虎当成了瘟神,刚刚归来的他们又纷纷地逃往外地。

因为这场虎患已经造成了几百人丧命于虎口,虽然说故土难离,但是这些人也不想成为老虎的点心。

直到一个人的出现这场虎患才出现转机。

这个人叫做陈良,是一名州官。

他深知如果虎患不除,很可能会让福宁州成为不毛之地。

古代的人还是比较封建迷信的,他们觉得老虎的到来是因为瘟神作祟。

于是陈良先是带领着百姓在城隍庙焚香祷告,祈求神明能够帮助他们脱离苦海。

之后他又精心挑选了一些身手厉害的猎人,再次入山剿虎。

虽然剿虎过程依旧惨烈,但最后仍然取得了胜利。

这队猎人一连打杀六只猛虎,这才将剩下的猛虎赶回深山,解决掉了这次虎患。

百姓的生命安全终于不再受老虎的威胁,他们喜极而泣回乡安居。

这些老百姓们感谢陈良的利民之举,所以才刻意地雕刻了这块石碑,目的就是为了记载陈良对当地的丰功伟绩。

如今却成为了我们现代人了解历史的“镜子”,同时也揭露了古代虎患的恐怖之处。

后来也会有人把苛政比喻成猛虎,可见老虎已经成为古代老百姓心目中最可怕的事物。

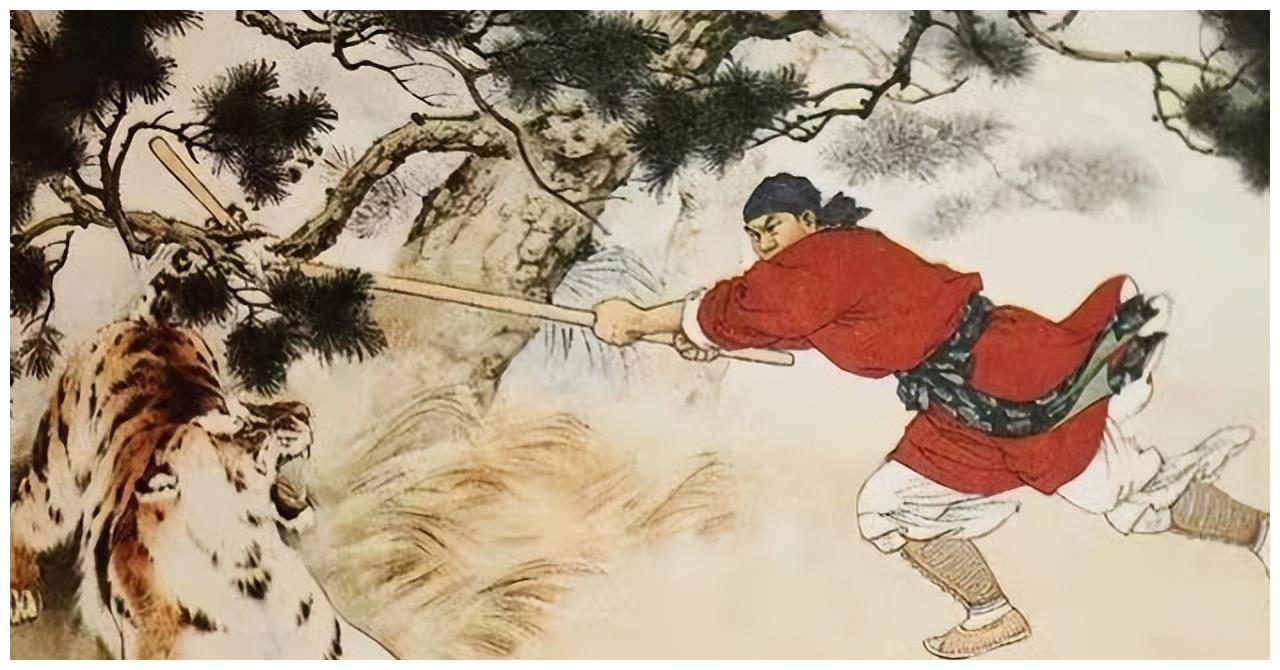

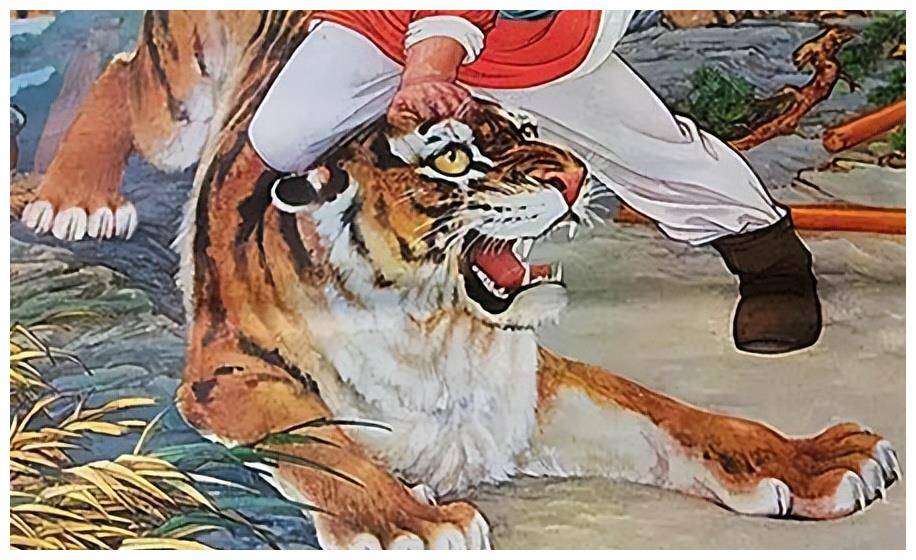

“武松打虎”不可能,有兵器也打不赢

有人对这段历史表示怀疑,觉得古代的虎患,也许远没有他们所描述的那么恐怖。

陈良是当地手握实权的官,谁能保证石碑上所雕刻的故事,不是在为他歌功颂德将虎患过分的夸张记载。

何况人有聪明的头脑,手里还拿着锋利的兵器,如果结成一队的话,怎么可能对付不过来。

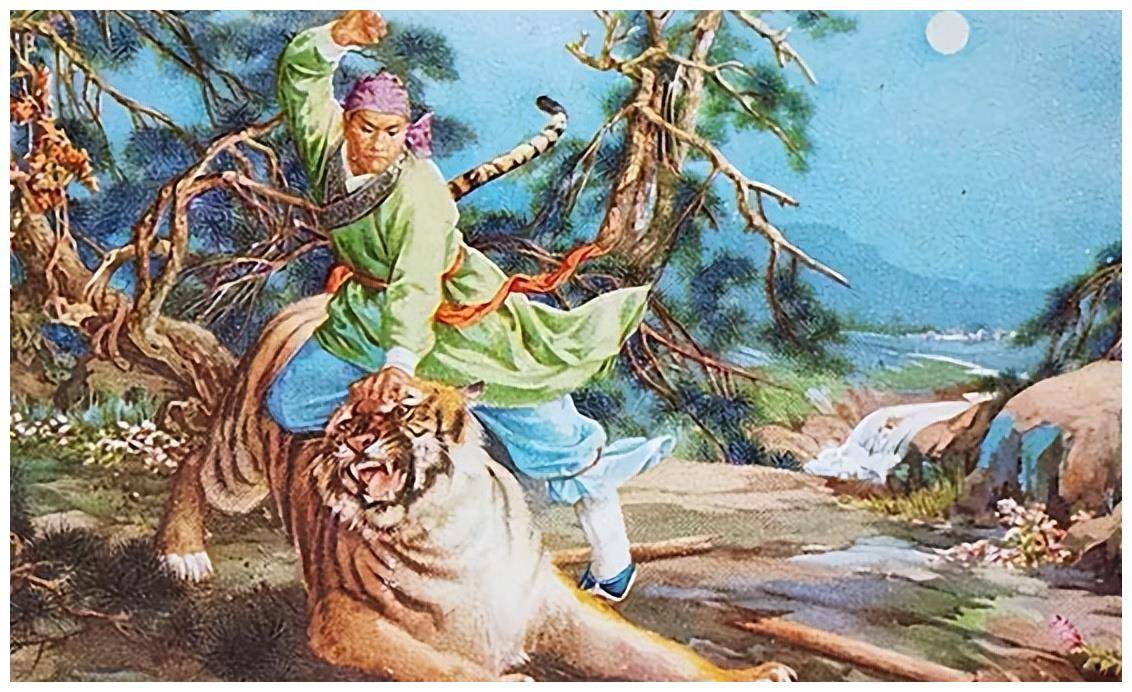

施耐庵所撰写的《水浒传》当中,武松不就徒手打死过老虎吗,难道这就不能证明古代打虎没有那么难?

有学者表示:事实上徒手打虎根本就是不可能的事,武松也是作者虚幻出来的人物,只是为了刻画他的英雄形象而已。

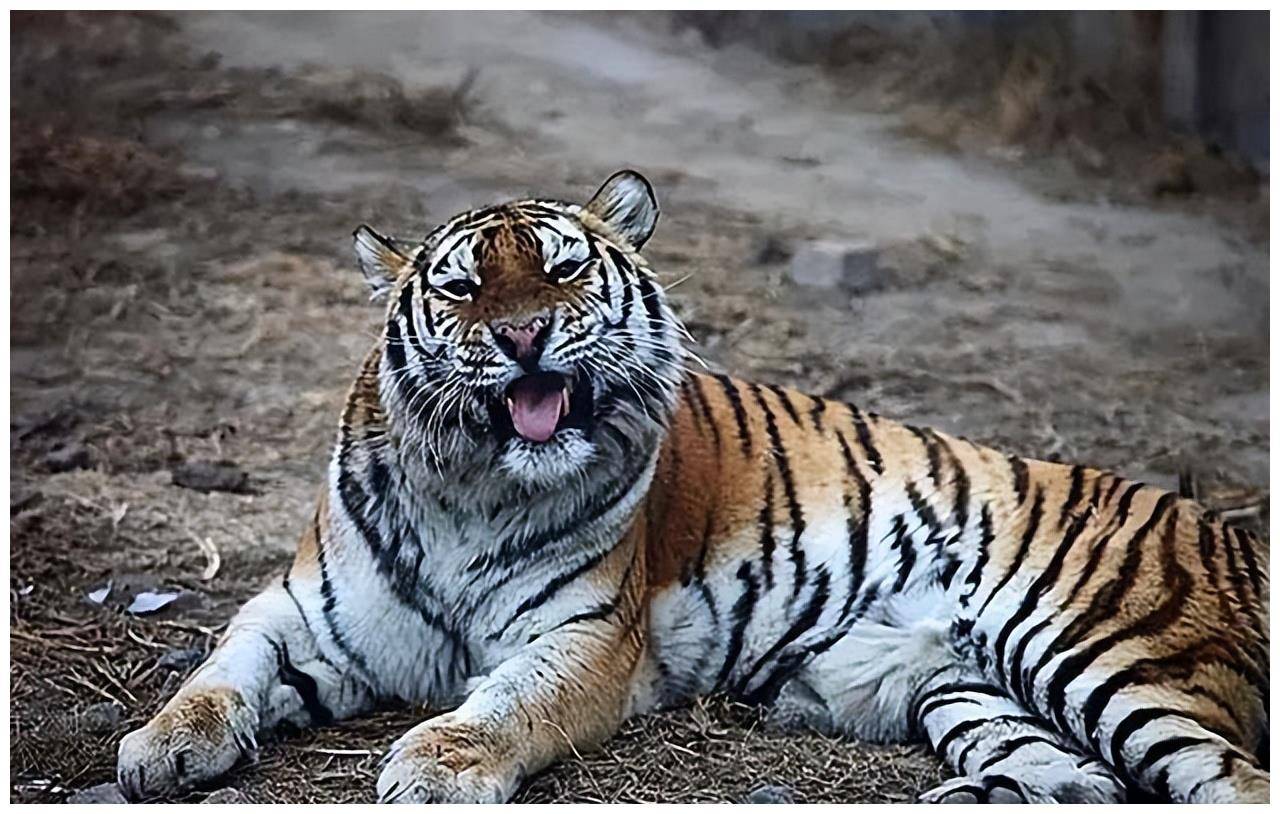

因为我们平时看见的老虎,都是在动物园里懒洋洋的老虎,根本没有人真实见到过,作为山中之王的野生老虎有多么凶猛。

更何况一只成年老虎的体重在400斤左右,远远大于了正常人的体重。

它的奔跑速度可以达到每小时80公里,已经相当于4个轮子汽车的速度了。

除此之外它还有牙齿和利爪,老虎的掌击力可达一吨,这个力度是拳王泰森的5倍,哪个普通人能够抵挡住如此恐怖的力量。

老虎还是一种非常聪明特别有耐性的动物,它非常善于在森林当中隐藏自己。

当它确定了自己要猎杀的目标之后,通常都会潜伏起来绝对不会让你发现,简直就是“趁你不备要你命”的高手。

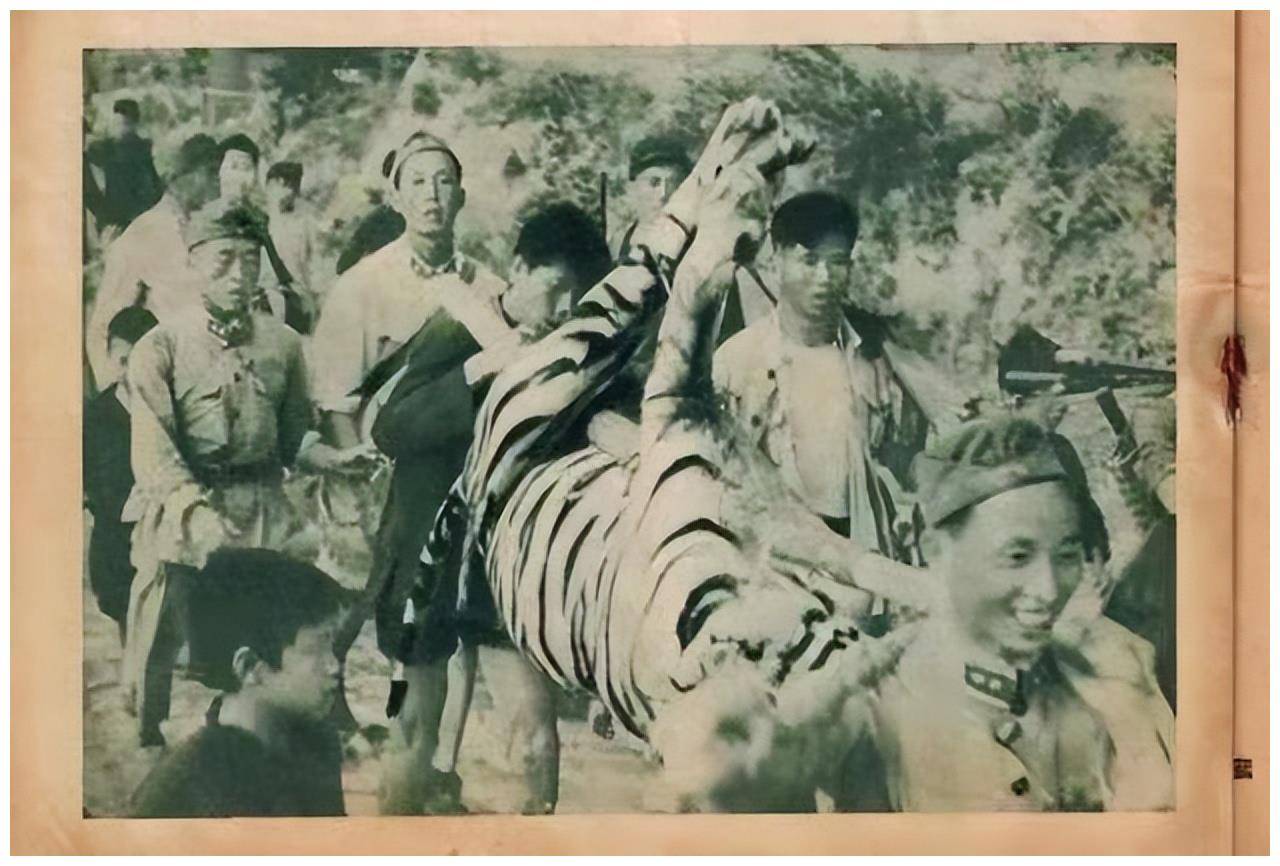

所以说在古代如果有人能够猎到一只老虎,这绝对是一件可以惊动当地官府的事情。

个人也会被当地的老百姓当成英雄一样看待,毕竟杀死老虎常人很难办到。

明清虎患最严重,连年战乱是关键

历史上最早的虎患可以追溯到汉朝,特别是在四川这样多山多林的地方,更是老虎喜欢聚集之地。

明代陈继儒所撰的著作《虎荟》,就记录过从汉代到明朝,很多关于虎患的故事。

战国秦昭襄王时期,就有白虎危害四郡的事情发生,而且当时有1200人丧命于虎口。

有的时候更有老虎大摇大摆地进入城市,就在众目睽睽之下,将人当成了自己捕食的猎物,怪不得当时的百姓把老虎当作灾星来看。

在元朝之前北方虎患猛于南方,历史上所记载的16次虎患当中,有10次都是发生在北方。

可是从明朝开始,虎患的情况发生了逆转,而且虎患的次数呈几十倍的增加。

明清两个朝代共发生五百多次虎患,这与当时连年战乱有着很大的关系。

特别是在明末清初时期,四川一带的人口数从万历年间的600万人,急剧下降到后来的18,090人。

人口数量的下降,造成了老虎数量的增加。

到了清朝的初期,朝廷希望重建四川省的繁荣。

可就是因为到处泛滥成灾的老虎,阻止了当时的百姓回四川重建家乡。

《明清史料》当中记载过这样一则故事,荣昌县令需要到衙门上任,因为老虎横行这个县令不敢独自前行,于是便组织了一队人结伴而行。

这队人足足有8个人,一路上走得胆战心惊。

让他们看到县城大门的时候,所有的人才松了一口气,可没想到此时灾难已然降临。

他们前脚刚迈入城内,就有老虎从城内窜了出来,所有人全部命丧虎口无一生还!

到了顺治7年的时候,虎患的问题仍然没有得到缓解。

当时的南充县县令为了增加本县的人口数量,特意从其他的地方招来了506人,希望他们能够在南充县当地安家落户。

没想到最终有228人被老虎吃掉,再除去生老病死的55人,最终只有223人活了下来。

后来南充县又招了74人回来,其中42人命丧虎口,只活下来32人。

如果想在南充县活下来,只有五成的几率,谁还愿意拿自己的生命做赌注?

后来也有人说,之所以明清时期虎患严重,这同当时的环境有着很大的关系。

连年战乱之后朝廷想着要恢复经济,首先要发展的就是农业水平。

更何况战乱结束之后,人口数量渐渐地恢复到了原来的水平,甚至还增长了不少。

多出来的这些人没有土地怎么办?为了糊口他们只能去开垦荒林种田。

这样的情况发生之后,肯定会压缩老虎生活的空间,没有了赖以生存的山林,老虎就只能下山出来伤人。

射虎文化流传早,为何仍多虎为患

我国在3000年前就开始有射虎文化了,而且能够射猎老虎的人,往往会被当地老百姓视为英雄人物。

在周朝的时候狩猎便是达官贵人喜欢的户外活动,特别是“天子狩猎”直接代表了国家的“武力值”,彰显着这个国家的强大程度。

曾经就有人在甲骨文的资料里面发现,曾经周武王就一人射杀过22头老虎。

还有的达官贵人喜欢把虎皮放置在家中,看起来既美观又彰显出自己的英雄气概。

到了春秋战国时期,人们更是把射杀老虎,当成了重要的事情来做。

特别是位于四川附近的秦国,在灭掉八国占领四川盆地之后,灭虎成为了当务之急。

古代一直都以农业为主要生产力,特别是秦国开疆扩土之后,急需大量的农业人口来种植粮食。

可是老虎横行哪有人敢安心进行农业生产,于是秦国的王爷专门向全国征集勇士,去消灭这些伤人的老虎。

只要能射杀老虎,就可以换取很高的赏金,还可以拥有射虎英雄的荣誉。

汉代的李广也是一名射虎英雄,在汉武帝时期李广被任命为右北平郡太守。

当地经常会有老虎出没,时刻危害着百姓们的生命安全,于是李广经常会带领士兵出城猎杀老虎。

有一天他刚刚狩猎回来,夜幕已经降临他刚刚到达虎头石村。

突然间他看见有一黑影在草丛中摇曳,形状非常像一只老虎。

李广瞬间拉弓搭箭瞄准“猎物”,可是明明箭支已正中猎物,为何却听不到猎物的惨叫声?

原来那只是一块像老虎的巨石,然而李广所射的箭却已经嵌入巨石。

这件事情很快传了出去,所有百姓都说:李广将军天生神力能够射穿石头。

而且匈奴人也对这件事略有耳闻,从那以后很多年都不敢入侵。

而在北宋时期还流传着一个伏虎禅师的故事,据说他可以依靠佛法来降服老虎。

这位伏虎禅师原本姓叶,在定州开元寺出家为生之后,得法号慧宽。

当年他所在的寺庙附近,山中老虎经常下山作乱,当地的老百姓苦不堪言。

禅师知道这件事情之后,只身一人入山寻找老虎踪迹。

据说他在山中喂老虎广传佛法,最终劝得老虎伏在他的身前受戒,最终他骑上老虎转身离去。

也从那一时刻开始,当地再无老虎下山作乱。

从这些古时传下来的传说故事当中可以看得出,几千年来百姓一直和老虎做着斗争。

可为何越是争斗不休,虎患的数量反而越来越多?

特别是到了清朝的时候,虎患的次数已到达极致?这与当时朝代的发展有着很大的关系。

比如说清朝前期为了收复台湾,采取了禁海政策,于是福建这一带的百姓全部都向内迁移。

老虎没了天敌之后,便迅速地在当地繁衍起来。当渔民思乡心切返回故地的时候,那里早已经成为老虎的乐园。

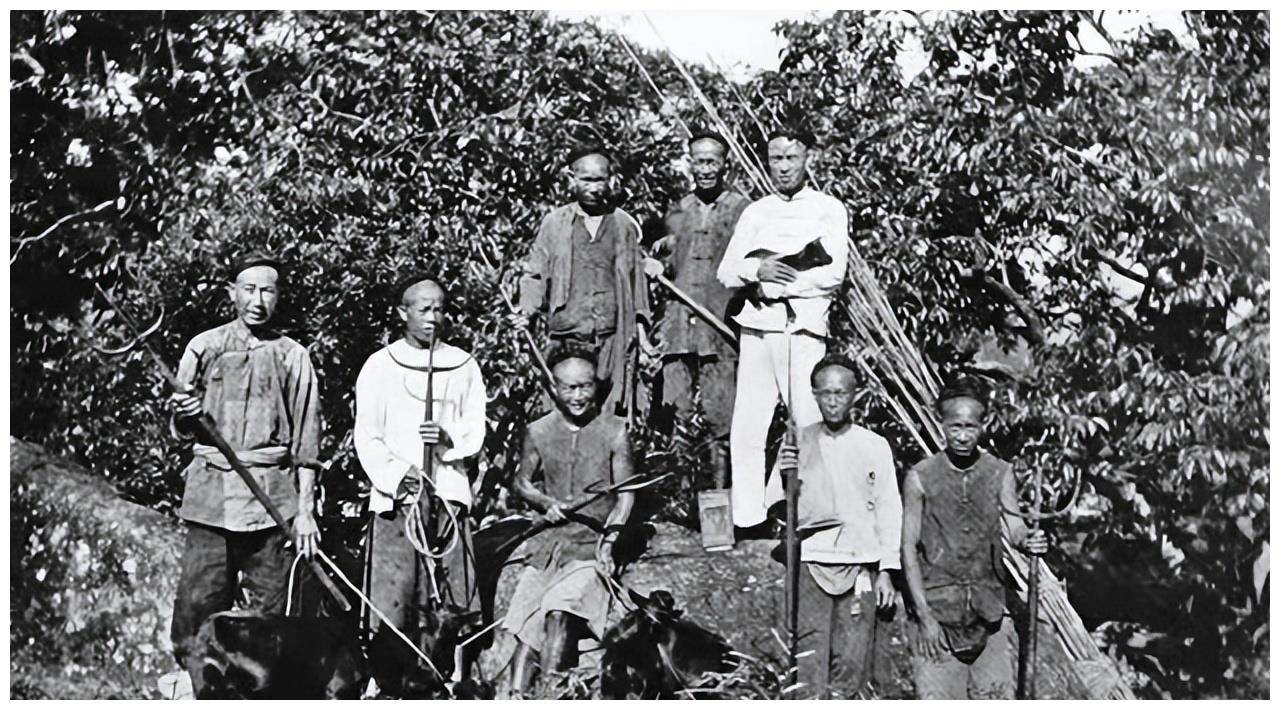

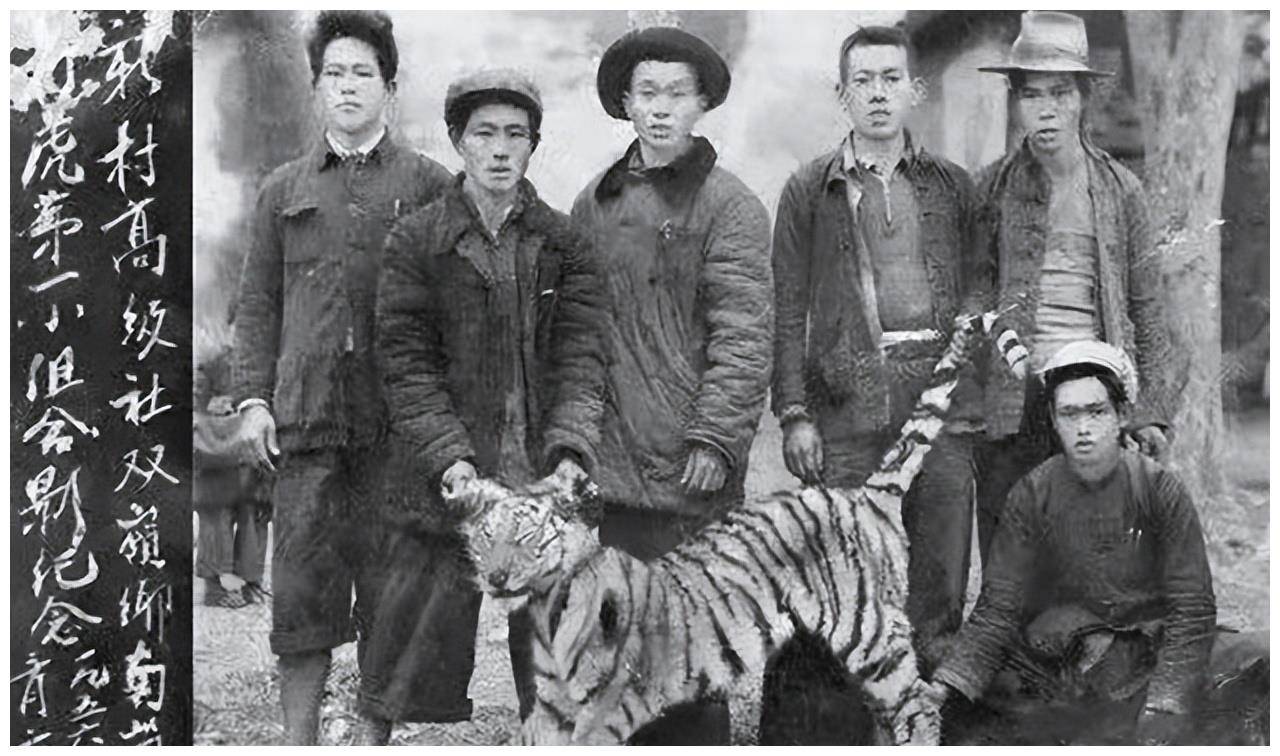

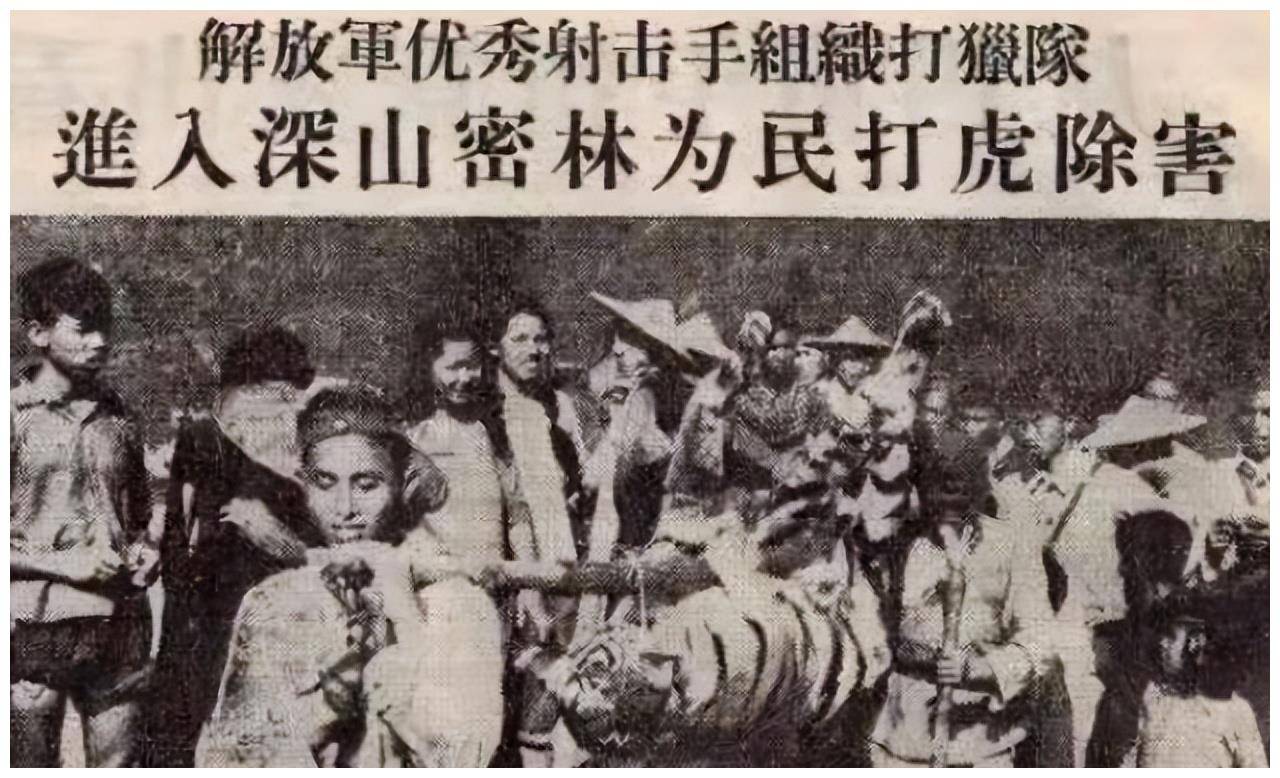

新中国成立之后也发生过虎患,1952年的耒阳地区就出现过老虎伤人的事。

当时有108个人被咬死,10个人被咬成重伤,还有460头耕牛和530头猪同样命丧虎口。

当地有这样一种说法:

“太阳还没落山,老虎就出来闯门了。”

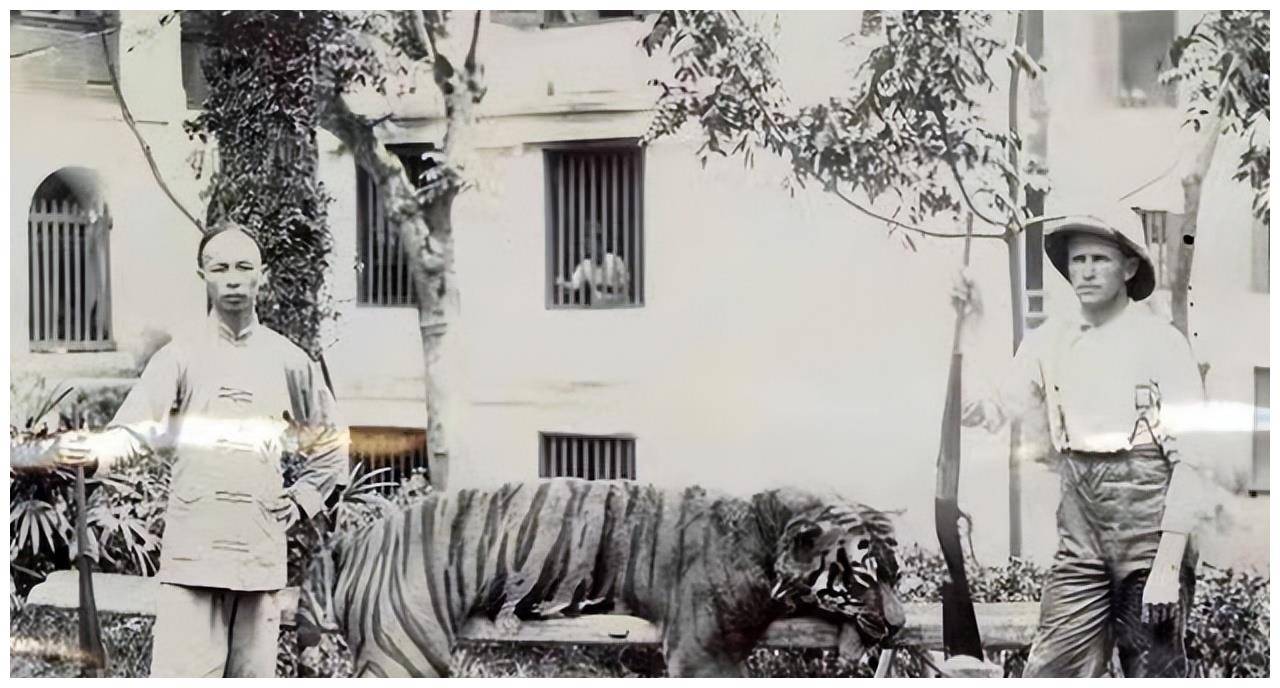

为了保证老百姓的生命安全,政府部门组织了打虎队,其中就有一个叫陈耆芳的打虎英雄。

在陈耆芳的带领下,打虎队利用弩箭、炸药、机关陷阱等手段,消灭了一百多头凶猛的老虎,让当地的生活恢复了正常。

如今虎群要灭绝,哪个环节有问题?

古代老虎称霸陆地,现代老虎却成为了稀有动物,究竟是哪个环节出现了问题?

主要的原因除了一些地方过分开发城市,毁山灭树让老虎失去了可生存的环境之外。

最重要的原因是因为具有强大杀伤力的武器产生,瞬间让人类在老虎面前武力值爆棚。

在一些现代人的眼里,老虎更成为了能够创造价值的“产品”。

于是他们拿着猎枪对准了老虎,野蛮地猎杀之后老虎渐渐消失在人们面前。

如今想见老虎一面真的很难,除了一些野生动物园内人工饲养的老虎之外,真正的野生老虎基本已灭绝。

虽然现在人们已经有了保护野生动物的意识,但是人类所造成的后果,并不是说弥补就能弥补得了的。

现在一旦在野外发现有老虎活动的踪迹,很多人都会兴奋一阵子。